class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

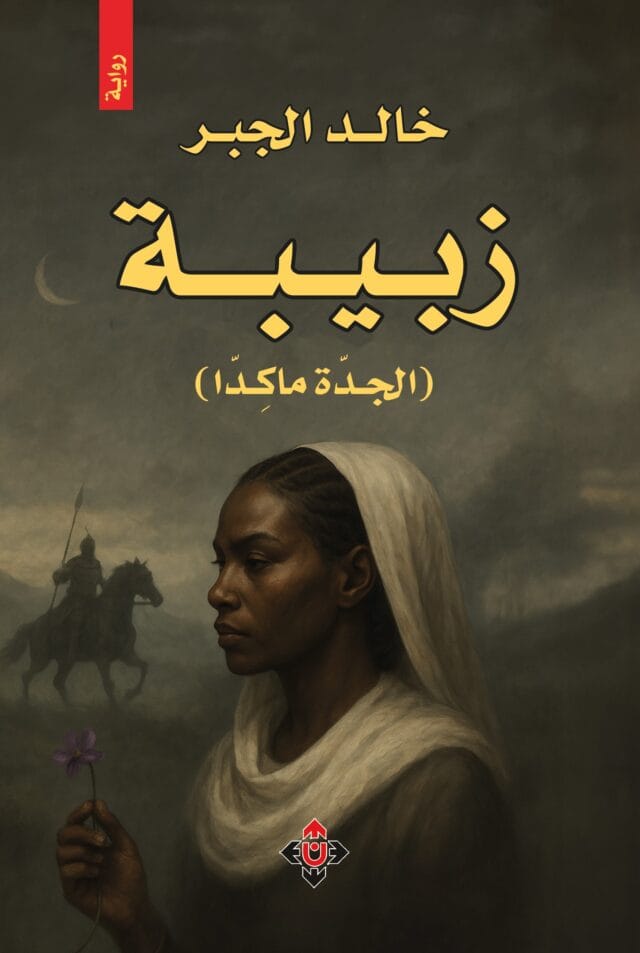

“زبيبة (الجدَّة ماكدَّا)” هي الرواية الأولى للأكاديمي الأردنيّ الفلسطينيّ الأصل د. خالد الجبر (الاَن ناشرون، عمَّان، ط.1، 2025).

تبدأ الرواية بـ”فاتحة”، ما يَسْتحْضر “الفاتحة” في القراَن الكريم، لكنَّها، هنا، نكرة تعرِّف بالرواية ورواتها، وبالعثور على مخطوطتها، ما يعني أنَّها مكوِّن أساس من مكوِّنات النص لا يُستغنى عنه.

تثير “فاتحة” الرواية، في البدء، إشكالية نوع النصِّ الأدبي/ السّردي الذي يُفتَتح بها، وما إذا كان سيرةً، أو مذكِّراتٍ، أو رواية…، ويُترك للقارئ أن يطلق عليها من تصنيفات الأدب ما يشاء.

تفيد قراءة النّصِّ أنَّه ليس مذكِّرات، كما أنَّه ليس سيرةً تسجيلية، وإنَّما هو سيرة روائية؛ وذلك لأنَّ الراوي الذي يوكِل إليه المؤلِّف القصَّ، يختار، من منظوره، من وقائع السيرة، ووقائع الحياة المعيشة، ما يقيم منه بناءً سرديًَّا متخيَّلًا، ينطق برؤيته إلى العالم وقضاياه، وتكون وقائع السيرة، في هذا النوع من الكتابة السرديَّة، مادَّةً أوَّلية يُصنع منها النَّص السردي، الذي يمكن تصنيفه رواية تتَّخذ من وقائع السيرة المختارة مادَّةً أوَّليَّة.

الرُّواة، والإيهام بصدقيَّة القصِّ

يروي هذا النصَّ عدَّةُ رواة، الأوَّل منهم مَن يكتشفه في الحبشة، ويثبته كما قرأه ونسخه. تقدِّمه له فتاة حبشية، اسمها ريحانة، في أواسط العشرينات من العمر، فصيحة اللسان، عربية البيان بلكنة خفيفة، وتقيم، مع أسرتها، في قرية أمكسوم، شريطةَ، كما تقول له: “أن لا تنسب إلينا ما لم نقله”، فيعدُها بذلك، ويقول إنّه التزم بالنصِّ، كما وجده، وتدخَّل للإيضاح، أو المقارنة فقط، وذكر ذلك في الهوامش.

في مقبرة قريتها أمكسوم، ترشده إلى قبر مكتوب على شاهده بعربية واضحة الحروف: زبيبة…، ثم تعطيه كتابًا ثقيلًا، محكم التجليد، عنوانه: “زبيبة، سيرة الجدَّة ماكدَّا، ابنة أبرزاي، ابن كالب، من قرية أمكسوم. هنا ولدت، وإلى هنا عادت…”. وكُتب على الصفحة الأولى بخطٍّ جيِّد، داكن غليظ: “كتبها بخطِّ يده جدُّ والدي زخرياس…، قال: أخاف أن تضيع الحكاية، ويطويها النسيان، أكتبها كما روتها لي زوجتي، ماكدَّا الصغرى، حفيدة الجدَّة ماكدَّا الكبرى، كما روتها لها أمُّها، عن أمِّها، عن جدَّتها، عن زبيبة نفسها”.

تعطي حكاية حصول الراوي الأوَّل على مخطوطة الرواية ونسخها، النصَّ صدقيَّة، وخصوصًا أنَّها تعتمد تقنيَّة “الحديث” السردية التراثية، المستقاة من”عَنْعَنة” الحديث الشريف، وهذه الصدقية مهمة، لأنَّ النَّص يتضمن وقائع سيرية كثيرة تخالف ما ورد في النصوص الأخرى المتنوِّعة التي تتحدث عن الموضوعات نفسها، وهذا ما سوف نتحدث عنه، في موضعه من سياق هذه المقالة، وما يؤكد هذه الصدقية ما جاء في نهاية المخطوطة: “كُتبت هذه السيرة سنة 1892، من ميلاد المسيح، كما أخبرتني ماكدَّا الصغرى، وهي في الرابعة والستين”.

التشويق وأسئلته

كما أنَّ “فاتحة” تؤدِّي وظائف أخرى؛ إذ إنَّها تثير أسئلة تشوِّق إلى معرفة أجوبتها، ومن هذه الأسئلة: من هي زبيبة؟ هل هي أمُّ عنترة؟ وقد أشار الراوي الأوَّل إلى ذلك، في حديثه مع ريحانة، من دون أن تردَّ على إشارته، ولمَ هي زبيبة وماكدَّا؟ ولمَ ماكدَّا هي الجدَّة، وليس زبيبة؟ وإلى أين ذهبت وعادت؟ ولمَ هذا الاهتمام البالغ بحكاية هذه المرأة، والخوف عليها من الضياع؟ ولمَ تتابع روايتها كأنَّها نصٌّ مقدَّس، يُحرص على أن لا يُضاف إليه شيء؟

بناء الرواية

يُقبل القارئ على قراءة هذه الرواية، وبه شوقٌ إلى معرفة أجوبة الأسئلة التي أثارتها فاتحتها، فيجد أنَّها تتألَّف من ستين مقطعًا مُعَنْونة، يدلُّ كلُّ عنوان مقطع على ما يجري فيه من أحداث، ويمضي السرد في المقاطع جميعها، في سياقٍ خطّيٍّ يعرف استرجاعاتٍ إلى الماضي، واستخدام تقنية الحلم، وقفزاتٍ يُترك للقارئ أن يتخيّل وقائعها، فيكون شريكًا في القصِّ، ومتشوِّقًا إلى معرفة ما سوف يحدث، فيما بعد.

تؤدِّي القصَّ، في هذه الرواية، شخصيَّتها الرئيسية، زبيبة، بضمير المتكلِّم. تقف على تلَّةٍ عالية حافية القدمين، والسماءُ تمطر، وبها “قطيع من الأمل”، وتسترجع ما قاله لها “أليمايو”: “سأعود قبل أن يسقط المطر القادم…”، قال لها هذا، وركب النهر مع التجار نحو الأدغال. وبقي منه وعْدُه بأن يعود بجلود الفهود وأقمشة ملوَّنة ومَهر يليق بامرأة تنتظر، وابتسامة اختبأت في عنقها، ولمسة منه لم تغادرها.

لكنَّ هذه الفتاة، ابنة الثمانية عشر عامًا التي كانت تنتظر عودة حبيبها، تُساق هي ونساءٌ كثيرات، مع الجيش الذاهب إلى الحرب في اليمن بقيادة “أبراها” الذي غدر بمنافسه “أرياط”، وتحلم بأنَّها تهرب من أهل أمكسوم الذين يريدون الإمساك بها. يدلُّ هذا الحلم على رغبتها في الإفلات من المصيدة، لكن ما كان لها، في الواقع، سوى التنفيذ، فتسير هي والنساء الحاملات الجرار واللفائف وقناطير الخوف، وبينهن امرأة طويلة، بشرتها أعمق من الليل، اسمها “سمالو” خلف الجنود. تلتقي” أليمايو” في قرية، في النهار، فلا يأبه بها، فتنام، في الليل، إلى جانب “سمالو”، وتهذي بما ومن فقدت، ولم يكن في داخلها سوى العاصفة.

تتذكَّر “سمالو” الحملة الأولى، وغدر “أبراها” بـ”أرياط”، وتسألان: أكلُّ شيءٍ يجب أن يُكتب بالدم!؟

في أرض اليمن؛ حيث كانت هي و”سمالو” تجمعان الزهور والأعشاب، لأجل المراهم، يخطفهما لصوص “خثعم”. يشتريها رجلٌ أسمر، يبيعها للسيد مالك بن زهير، يبيعها هذا لعمرو بن شداد، الذي يوكل أمرها للخصيِّ “غصين”. ثم أُخذت إلى سيدها الجديد، كما تؤخذ اَنية من موضعها إلى يد تريد أن تجرِّبها.

يجرِّبها ابن شداد، فتحمل منه، وتحلم بأن ذئبًا أسود ضخمًا خرج من بين راحتيها. تلد عنترة، فتقول: المرأة المقهورة لا تنجب ولدًا، بل تنجب خلاصها. ابنُ الأمة عبدٌ في عرف القبائل، وهكذا كان عنترة، لكنه كان أبا الفوارس. قال له والده، وقد صار الغزاة على أبواب مضارب بني عبس: كرّ، وأنت حر، فيكرُّ، ويغدو حرًَّا، وأمُّه تغدو حرَّةً كذلك. يتزوج حبيبته عبلة، من دون صعوبات، وسرعان ما يغدو أبا “المغلِّس”، غير أنه يتغير بعد مدة، من وقوف الحرب. يختفي، ولا يأتي، الريح وحدها كانت تأتي، فصارت أمُّه، عندما ترفع الطست، تلمح عينيه في الماء.

تلجأ إلى عرََّافةٍ “شعرها مشعَّث كأنَّه شجرة شوك نبتت في رأسها…، صوتها بطيء خشن كالحصى تجرشه الرحى”، فإذا هي “شبح من سمالو القديمة”.

ثم يعود عنترة ليُخبر بأنَّ جنود الملك النعمان اعتقلوه، ورماه سيدهم في بئر عميقة، لأنه كان يقف قرب نوقه العصافير، من دون أن يقول كيف أُطلق سراحه، وتقول أمُّه: “عنترة فارس بني عبس لم يعد يجد ما يقاتل من أجله، فمات”. يموت بعيدًا عن مضارب قبيلته، وتشتعل عبس نواحًا، وتعود زبيبة عبدة بأمر من ابن شداد.

“يلاحظ أن هذه السيرة تتفرد بوقائع تختلف عما ورد فيما كتب وروي عن عنترة”

تلد عبلةُ طفلةً بلون الليل الحالك، فيقرِّر ابن شداد وأْدها، فتهرب بها زبيبة، مع غصين، إلى قريتها، وتسمِّيها ريحانة، وهو الاسم المتوارث كما يبدو، والذي تحمله الفتاة التي أعطت المخطوطة للراوي الأوَّل.

تلخِّص الراوية، في نهاية الرواية، ما جرى، فيما بعد، فتقول: “جرت الأيام، تليها الشهور والسنوات، ريحانة تحبو، ثم تخطو أولى خطواتها… أقول لها: قولي لهم: كانت جدتي امرأة تدعى زبيبة… ثم عادت وطنًا يدعى ماكدَّا”. وتضيف: إن الحكاية لم تنته بعد.

وهذا يعني أن نهاية هذه الرواية مفتوحة، وما وصول كتابِها إلى يد ريحانة الأخيرة، ومنها إلى الراوي الأول، ومنه إلى القرّاء، سوى فصل من فصولها، يضع مأساة “العبدة” خصوصًا، والعبيد عمومًا، بين يدَيْ قرَّاء هذا الزّمن الذي يُغتصب فيه الوطن، ويُشرَّد فيه أبناؤه، والرّاوي أحدهم، كان يعيش مأساة هذا العصر المتمثّلة بفقد فلسطين، وضياع بلاده، “وكاد سراج عين غزال [قريته الفلسطينية] ينطفئ من قلبه”، فالزمن الراهن، زمن الاستعمار الغربي، أشدُّ سوءًا وظلمًا من زمن السّادة والعبيد.

المنظور الروائي واختلافاته

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تُكتب فيها سيرة زبيبة، أمُّ عنترة، في حين كان لعنترة سير شعبية وديوان شعر وأفلام كثيرة، وقصص ورواية ومسرحيات، ويلاحظ أن هذه السيرة تتفرد بوقائع تختلف عما ورد فيما كتب وروي عن عنترة. التفصيل في هذا الشأن، يطول، لذا نكتفي بالإشارة إلى بعض الوقائع، ومنها: أن زبيبة كانت أميرة اسمها تانا، ابنة ميجو، ومنها زواج عنترة من عبلة من دون صعوبات، وتسهيل الربيع بن زياد له ذلك، وهو أخو عمارة منافسه على الزواج من حبيبته، ومدبِّر المكائد له، وموته المبكر، وعلاقته بالملك النعمان ونوقه العصافير، وولادة ابن له وابنة من عبلة…

شعرُ عنترة يفيد أنَّه لم يتزوج من عبلة، ومن ذلك قوله: “فلربَّ أبلج مثل بعلك بادنٍ/ ضخم على ضهر الجواد مهبل/ غادرته متعفِّرًا…”، كما أنَّ شعره يفيد أنَّه تزوّج امرأة غيرها، كانت تلومه لاهتمامه بمهره، كما يقول ابن السكيت، فقال لها: “لا تذكري مهري وما أطعمته…”، ويفيد شعره كذلك أنه قُتل، بعد أن تجاوز الثمانين من عمره، وأنَّ من قتله هو “ابن سلمى”، وهو يقول في ذلك: “وإنَّ ابن سُلمى عنده، فاعلموا، دمي…”. وهذه الاختلافات ترجِّح صواب رأينا في أنَّ هذا النصَّ رواية وليس سيرة، فالرواية تختار الوقائع من السيرة، من منظور روائي، وتنظمها في بناء روائي متخيَّل من المنظور نفسه، من دون أن تسعى إلى تحقيقٍ هو من مهمَّات التاريخ.

اللغة الشعرية

إضافةً إلى القصِّ المشوِّق والممتع، والنامي إلى تشكيل بناء روائي محكم ناطق بالدلالة، نلحظ اللغة الروائية التي تكاد تكون لغة شعرية، تشكِّل فضاء القصِّ، وترسم الشخصيات، فيتذوَّق القارئ من البيان سحرًا.

وإذ لا تتسع هذه المقالة القصيرة للتفصيل، في هذا الشأن، نكتفي ببعض النماذج الدالَّة، إضافةً إلى ما ورد من استشهادات في ما سبق من عرض؛ فصفُّ القبور” كأبجدية نائمة”، والرجلان “يتذاكران الكتابة كما يتذاكر العابدون الصلاة”، و”السماء تمطر كأنها تنشج على حافة الذكرى”، ما يشكِّل فضاء ذكرى الحبيب الموغل في الغياب، و”ضفيرتي الطويلة تشدُّني إلى الأرض كما لو أرادت أن تنغرس في التراب مثل وتد يتعطش للدقّ”، ما يشكل فضاء الرغبة في البقاء في أرض الوطن، لكنَّ النظرات التي تأمر تجعل روحها “مثل جدار الزريبة المليء بالشقوق”، وحينَ تُخطف “تنزل عن البعير كما ينزل كيس الذرة”، فهي شيء، يؤخذ كما تؤخذ الاَنية ليجرِّبها مالكها، وتكشف “أنَّ الرجال حين يغرقون في حمأة الغضب لا يسمعون”، وترى ابنها عنترة “يصول ويجول كأنَّه البرق يصحبه الرعد في فلق الصبح”، ويعيدها إلى البداية حين كانت تقف على التل في فضاء ابتسامة الحبيب ولمسته ووعده، كأنَّ ابنها الفارس كان مخلِّصها من سنوات الجمر التي عاشتها، كما كانت بهيسة بنت أوس، زوجة الحارث بن عوف، مخلِّصة القبائل من حربٍ دامت أربعين عامًا، فأيقنت أنَّ الحياة لا يسطِّر سجلَّها الفارس وحده، بل من تقف معه تمنحه الحبَّ والرأي، وفسحة الأمل والإمساك بزمام العقل.

في الختام

وهكذا يكون الخروج من العتمة. فهل هذه هي الدلالة التي تنطق بها هذه الرواية؟ إنَّها بعض القول الذي تعلنه، ويكون للقارئ أن يتبيَّن أقوالًا لم تعلنها، فيكون شريك المؤلِّف في الإبداع، وخصوصًا أنَّ النهاية تبقى مفتوحة، ولكلِّ قارئٍ أن يتخيَّلها، في فضاء المتعة الجمالية الروائية.

(عبد المجيد زراقط، صحيفة ضفة ثالثة، 17/7/2025)