class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

أ. ربيع محمود ربيع

في عام 2012 التقيتُ لأوّل مرة بالباحث والمفكر الأردني معاذ بني عامر، ولا أحتاج إلى التذكير بما لظهور وسائل التواصل الاجتماعي من فضل على البشرية في منحنا القدرة على الالتقاء مع أصحاب الاهتمامات والهوايات المشتركة في الفضاء الإلكتروني أو الواقعي. قبل ذلك كنتُ أقرأ الكتب وأتعلّم الكتابة بشكل يكاد يكون منعزلًا، ولا أجد من يشاركني هذه الهواية إلا في نطاق ضيّق، ثم جاء الفيسبوك فبدأتُ التعرّف إلى أصدقاء جدد يشاطرونني الاهتمامات نفسها. بيد أنّ الالتقاء والتعرّف إلى معاذ شكّلَ صدمة معرفيّة لي، فقد كنتُ أشعر بالتفوّق على أصدقائي الجدد في حجم القراءات والكتب التي أمتلكها، إلى أنّ جاء هذا الصديق وحطّم هذا الشعور بحجم قراءاته وتنوعها.

فهو حينما يأخذ في القراءة في أحد الفروع المعرفيّة لا يكتفي بالقليل من الكتب بل يظل يتوسّع في هذا الفرع حتى يحيط به من كل جوانبه، ففي الأدب -على سبيل المثال- تجد عنده خارطة قراءات ممتدة ومتعددة؛ فهو قارئ في الأدب العربي قديمه وحديثه، في الوقت الذي تجده فيه قد أنهى قراءة كلاسيكيات الأدب العالمي، وهو متابع جيّد لما يصدر، إضافة إلى أنه لا يهمل المناطق الهامشية في الأدب -هامشية بالنسبة لقراءاتنا- فيقرأ آدابًا قادمة من كوريا أو دول إفريقيا أو من الأدب الإندونيسي أو الياباني أو من التبت. وإذا كنتُ أتحدث أمامه عن قراءة رواية أو كتاب لمؤلف ما، أكتشفُ أنّه سبق أن قرأ أغلب أعمال هذا المؤلف. كما أنّه كثيرًا ما يغامر بالقراءة لكتّاب شباب أو مغمورين لا يكاد يعرفهم أحد، ويتعامل مع كتبهم بالجدية ذاتها التي يتعامل فيها مع كتب المكرّسين في المجال ذاته.

قلتُ: “لقد شكّل التعرّف إلى معاذ صدمة معرفية لي”، بيد أنها صدمة أبعدتني عن الغرور وقرّبتني من المعرفة. أمّا الصدمة الثانية فوقعت حينما اكتشفت أنّه لا يمتلك مكتبة كبيرة مثل التي أمتلكها، فهو –على الرغم من حجم قراءاته- يرفض فكرة حبس الكتب في خزانة ويتبرع أو يهدي أغلب الكتب التي ينتهي من قراءتها انطلاقًا من فكرة مفادها أنّ المكتبة الحقيقة هي تلك التي نبنيها في عقول الآخرين. ويمرر الكتب التي يُنهي قراءتها لأشخاص آخرين، سواء في ذلك إن كان يعرفهم أو لا يعرفهم، فتجده حينما يُنهي كتابًا أثناء ركوبه الحافلة -على سبيل المثال- يترك الكتاب في الحافلة على المقعد مع إهداء للراكب الذي سيأتي بعده، يدعوه فيه لقراءة هذا الكتاب، وأحيانًا يضع ثمن فنجان قهوة بين دفتي الكتاب فيما يشبه الدعوة لهذا الراكب كي يكمل القراءة في أحد المقاهي.

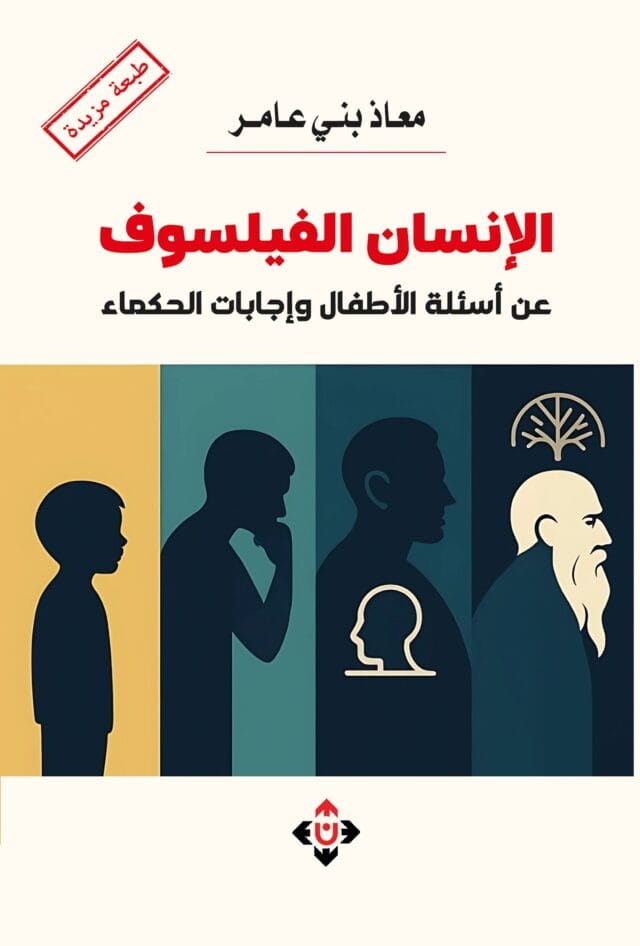

منذ تلك اللحظة وأنا حريص على قراءة أغلب ما يكتبه وينتجه بني عامر من مقالات ودراسات وكتب، وكثيرًا ما كنتُ شاهدًا عبر حواراتنا ونقاشاتنا على ولادة هذه الأفكار، لكنها المرة الأولى التي أكتبُ فيها عنه أو عن كتاب له، والحقيقة لطالما وجدت صعوبة في ذلك؛ فالكتابة عنه بالنسبة لي تشبه الكتابة عن النفس وكأني أكتب جزءًا من سيرتي الذاتية، فأنا شريك بشكل أو آخر في هذه الكتب. فقبل أسابيع صدرت الطبعة المزيدة من كتابه (الإنسان الفيلسوف: عن أسئلة الأطفال وإجابات الحكماء)، وقد شرعتُ في قراءة هذه الطبعة وأنا أتذكر ولادة فكرة الكتاب مطلع العقد السابق، حينما حدثته عن أسئلة ابنتي (حلا) -التي تبلغ من العمر أربعة أعوام آنذاك- عن الله والشيطان ومصير الإنسان بعد الموت، الأمر الذي شدَّ انتباهه فطلبَ مني أكتب له هذه الأسئلة أولًا بأول، وستمر سنوات وهو يناقش هذه الأسئلة ويُغذّيها ويربطها بسياقات فلسفية متعددة قبل أن يرى الكتاب النورَ ويصدر عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلسلة الفلسفة للشباب. ولقد لفت انتباهي أنّ هذه الطبعة الجديدة مختلفة اختلافًا كبيرًا عن الطبعتين السابقتين، فهي تكاد تكون كتابًا جديدًا لولا اشتراكها مع سابقتيها في الإطار الرئيس للفكرة.

وسأحاول تقديم الأطروحة التي يتبناها الكتاب ويضع استراتيجية لتطبيقها وتداولها في المجتمعات:

تُعد أسئلة الأطفال الأسئلةَ الأشد جرأة فيما يتعلّق بثلاثية (الإله – الإنسان – العالَم)، فالطفل لا يرى السور الحصين الذي أحطنا به هذه الثلاثية عبر تراكمات هائلة من السرديات واليقينيات، فنجده يطرح أسئلته بسلاسة ودون اعتبار لما هو مقدّس. لذلك يجد الآباء والأمهات حرجًا شديدًا في الإجابة عن هذه الأسئلة، وهو حرج سببه عدم امتلاك الإجابة من ناحية، وانتهاك السؤال لليقينيات التي نتعامل معها بوصفها محفوظات صادقة لا تقبل الطعن ولا اختبار مصداقيتها. لذلك يلجأ الأهل إلى قمع أسئلة الطفل وقتلها دون أن يُتاح له الإجابة عنها أو اختبارها، فيلتفت الطفل ويتلهى عن أسئلته بأمور أخرى، ويكبر إنسانًاعاديًّا.

يرى بني عامر في كتابه أنّ هذه الأسئلة هي في منزلة الولادة المعرفية للطفل وينبغي للأهل الاحتفاء بهذه الولادة مثلما يحتفون بولادته البيولوجية، وأن قمع هذه الأسئلة هي الخطوة الأولى في قتل الحس الإبداعي في المجتمع. فهذه الأسئلة التي يطرحها الطفل بشكل عفوي وتلقائي هي التي اشتغل عليها الفلاسفة عبر التاريخ بشكل واعٍ وحاولوا إيجاد إجابات عنها؛ فقتل هذه الأسئلة على ألسنة الأطفال هو قتل للمسار الفلسفي للأمة بأكملها.

لا يدعو الكتاب إلى جعل جميع الناس باختلاف مهنهم ومستوياتهم الثقافية يقرؤون كتب الفلسفة ويمارسونها، بيد أنه يطرح استراتيجية فلسفية تعمل على توظيف الخبرات الفلسفية المتراكمة في عملية بناء الإنسان داخل المجتمع منذ طفولته وحتى شيخوخته، وتحت مظلّة القيم الإنسانية العليا: الحق والخير والجمال. ويأتي ذلك على أربع مراحل ضمّنها أربعة فصول تبسط طريق الإنسان إلى التفلسف الحضاري، وهي:

الطفل بما هو أقل من فيلسوف.

الإنسان المتفلسف.

الفيلسوف.

الحكيم بما هو أكثر من فيلسوف.

وهذه المراحل الأربع تشكل خريطة يسترشد بها الإنسان الشغوف بالمعرفة والتفلسف وتسترشد بها الدولة المعنية بإعادة إنتاج الإنسان وتوجيه مساراته خارج صندوق الفكر الخلاصي ليكون فردًا منتجًا ومفيدًا في المجتمع:

أولاً: الطفل بما هو أقل من فيلسوف:

على الرغم من أهمية أسئلة الأطفال واقترابها من الأسئلة التي يطرحها الفلاسفة، فإنّ الطفل يبقى في مرحلة ما هو أقل من فيلسوف؛ فسؤاله سؤال طارئ سرعان ما يتلهى عنه بلعبة أو بأي أمر آخر، أما سؤال الفيلسوف فهو سؤال ملح يحتاج منه الكثير من المران والتفكير. فأسئلة الأطفال نوع من الإهانة اللذيذة -كما يرى بني عامر- للتاريخ الجاد والصارم للفلاسفة.

لذلك يرى أن هذه الأسئلة هي في منزلة الولادة المعرفية للطفل التي تستلزم الاحتفاء بها كما نحتفي بالولادة البيولوجية، فينبغي لنا أن نسجل تاريخ السؤال الأول مثلما سجلنا تاريخ اليوم الأول للطفل في الحياة. ثم ينتقل إلى مناقشة مصير هذه الأسئلة في المجتمع التي تصيب الآباء والأمهات بالدهشة أو الخوف والحرج، فهي غالبًا ما تُقتل في مهدها بسبب قمع الآباء والمجتمع المغلق لها، ونكون بذلك قد قتلنا هذه الولادة المعرفية وحولنا الطفل عن جادة الإبداع والتفكير ووضعناه أمام جادة الإنسان العادي والمقهور. أمّا إذا أردنا لهذه الولادة أن تكتمل فينبغي لنا أن نفتح الباب لهذه الأسئلة كي تكتمل وتتطور وتنمو، فيكتمل نمو الطفل معرفيًّا وصولًا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنسان المتفلسف.

ثانياً: الإنسان المتفلسف:

بعد اكتمال الولادة المعرفية للأطفال في المجتمع، يدعو بني عامر إلى تعميم فكرة التفلسف بين الناس، ليكون كلّ إنسان متفلسفًا في مجاله، ويأتي التفلسف هنا بمعنى القدرة على الإبداع والتجلي في المجال الذي يعمل فيه الإنسان بصرف النظر عن التخصص؛ فالطبيب يتفلسف في تخصصه وكذلك يصنع الحلّاق والحداد والنجار والمهندس …إلخ. وهو إبداع معزز معرفيًّا وجماليًّا ويمنح الأعمال التي ينتجونها سمات جمالية ومعرفية تميزها عن الأعمال العادية التي ينجزها الإنسان العادي؛ ففن الأرابيسك يعبر عن القيم الجمالية للحضارة والإنسان أكثر مما يفعله عمل النجار العادي، وهذا الأمر ينسحب على جميع المهن والتخصصات في الحياة.

بيد أنّ الوصول إلى الإنسان المتفلسف لا يتأتى بسهولة بل يحتاج إلى توفّر جملة من الشروط الواعية، فنحن قد نعثر على أمثلة متفرقة في عالمنا عن الإنسان المتفلسف في هذا البلد أو ذاك، غير أنّ إنتاج هذا الإنسان على مستوى المجتمع يتطلب توفر حواضن جمعية وفردية تستوعب هذا الإنسان وتحميه. فالحواضن الجمعية هي: الأسرة والمدرسة والمجتمع والقرار السياسي، وهي حواضن متكاملة يؤدي أولها إلى آخرها والعكس بالعكس. فلا ولادة معرفية للطفل دون رعاية الأسرة، ولا يمكن لهذه الولادة أن تنمو وتكتمل دون أن تشتبك أسئلة الطفل مع أسئلة زملائه ودون أن يجد البيئة السليمة التي تُنعش التفكير والإبداع في ذهن الطفل ونمط حياته. ومثل هذه المدارس لا يمكن لها أن توجد دون إرادة من الحاضنة الأكبر وهي المجتمع الذي يرتهن تشكيله الفكري بالقرار السياسي والرغبة في اتخاذ التفلسف نمط حياة في المجتمع وحمايته من أصحاب الفكر الخلاصي.

أما الحواضن الفردية فتكمن في امتلاك البناء النفسي الواثق الذي لا يشعر بالدونية أمام الآخر وإبداعه ولا يرى نفسه صغيرًا، وكذلك امتلاك المعرفة التي تؤهله لدخول الحاضنة الفردية الثالثة وهي القدرة على الإبداع. بتوفر هذه الحواضن السبع نستطيع أن نُعمم فكرة التفلسف ونجعلها ذات فكرة شاملة لجميع الناس، فيصبح الإنسان/ الأمة أكثر منهجية وأكثر وضوحًا وأكثر إحكامًا وأكثر إيجابية وأقل سلبية.. وأخيرًا: أكثر فعلًا وأقل انفعالًا.

وكي يشرح آلية عمل المجتمع المتفلسف (المنتج إنتاجًا إبداعيًّا) يستشهد بني عامر بقصة الأطفال المعنونة بـ (الكل ملوك)، إذ يموت الملك في القصة فيقرر أهل القرية أن يصبحوا جميعهم ملوكًا للقرية، لكنهم في اليوم التالي يتفاجؤون بعدم وجود من يقوم بأعمال القرية التي لا يمكن لحياتهم أن تستقيم دونها، فيقررون أن يصبح كل واحد منهم ملكًا في مجال عمله واختصاصه، كي تستمر الحياة في القرية. وإذ يصبح كل إنسان في القرية ملكًا في مهنته ومجال عمله الذي يخدم الجميع، فالكل في المجتمع متفلسفون (مبدعون) في مواقع عملهم وإبداعهم.

ثالثاً: الفيلسوف:

وفي هذا الفصل نجد أنفسنا أمام تعريفين للفلسفة: واحد مرافق للعلوم والفنون والآداب ويفكر فيها، والآخر هدفه الوقوف على حقائق الأشياء والعلم بالأسباب القصوى، وبين هذين التعريفين يقف فيلسوفان: الأول يكتب عن فلسفة العلم وفلسفة الأدب وفلسفة الفن …إلخ، أمّا الآخر فهو يهدم ما هو يقيني فيما يخص ثلاثية (الإله -الإنسان -العالم) ويعيد تأويلها تأويلًا جديدًا ملائمًا لروح العصر القادم الذي يستشرفه هذا الفيلسوف، فبينما يسعى الأول إلى إعادة تأويل العالم يسعى الثاني إلى إعادة إنتاج العالم.

ويضطلع الفيلسوف الثاني بمهمة وضع الآلية التي تُدار عبرها عميلة إنتاج الإنسان المتفلسف، علمًا بأن مهمته هي الأخطر، فقد يتعرض للقمع والقتل والسجن والمنع من قبل المجتمع الذي يسيطر عليه الفكر الخلاصي.

رابعاً: الحكيم بما هو أكثر من فيلسوف:

والحكيم هنا نوعان أيضًا: نوع يسعى إلى تشكيل رؤى كبرى “مِن” تفاصيل صغيرة، ونوع يسعى إلى تشكيل رؤى كبرى “عن” تفاصيل صغيرة، الأول منشغل بالمعرفة والثاني منشغل بالوجود. الأول يبحث عن الحكمة ويوثقها وينقلها لنا ولولاه لما وصلت إلينا الكثير من الحكم القديمة وقصص الحكماء وقد لا يكون ملتزمًا بهذه الحكم في واقعه المعيشي، أما الثاني فهو منشغل بعيش الحكمة وممارستها عبر التفاصيل الصغيرة وغير منشغل بنقل الحكمة إلينا. ولا يمكن لحكمة الثاني أن تصلنا إلا عبر الأول الذي يسجلها ويستخلص الحكمة منها ويوثقها لنا. وتأتي الحكمة هنا ترفعًا عن الحياة التي أنجزها الإنسان المتفلسف وهو خطوة أولى لتجديد دورة التفلسف في المجتمع.

يطرح بني عامر في تمهيد الكتاب فكرة الفصل الخامس الذي يرافق الفصول الأربعة للكتاب دون أن يكون موجوداً، فهو فصل مضمر في متن الكتاب ويتجاوز المؤلف إلى القارئ من خلال تمثّل القارئ لرباعية الإنسان المتفلسف سابقة الذكر ونقلها إلى سياق الواقع، أو من خلال نقد هذه الرباعية ومحاورتها لإكمال النقص الذي فيها. كما أنه أبقى الباب مفتوحا لتطوير هذا الكتاب، فهو ليس كتاباً مكتملاً بل كتاب قابل للتعديل والتطوير.

فالكتاب ظهر في طبعته الأولى في كتيب صغير عن وزارة الثقافة في 2021، ومن ثم تطور الكتاب قليلًا في طبعة 2023 حينما صدر عن دار ألكا في بلجيكا، وهذا هو يصدر في صيغة أكثر رشاقة وأهمية في 2025م عن دار آلان ناشرون. وعلى الرغم من أنّ النسخة الأخيرة أكبر في الحجم من ناحية عدد الصفحات من النسختين السابقتين، فإنها أكثر سهولة وسلاسة في القراءة وأكثر إمتاعًا وتشويقًا، فالقارئ لا يجد الصعوبة التي كان يجدها في قراءة تلك النسختين، بل يجد نفسه منساقًا وراء الصفحات لا يريد أن يترك الكتاب قبل أن ينهيه، وكأنه يقرأ في رواية جميلة. وقد تصدر طبعات أخرى في المستقبل تكون أكثر نضوجًا.

ومن خلال معرفتي الشخصية -عبر أكثر من ثلاث عشرة عامًا- بمعاذ بني عامر فهو الشخص الأكثر تأثيرًا في حياتي العقلية، أستطيع أن أقول إن أفكار معاذ تتسق مع حياته وتتشابه معها، وإذا عدنا إلى سيرته المعرفية المرفقة في آخر الكتاب سنجد أنه يسير في الرباعية المقترحة، وقبل أن أوضّح كلامي لا بد أن أشير إلى نقطة مهمة في السيرة المعرفية وهي غياب الكتاب الأول لمعاذ، فقد ظهرت أربعة كتب من تأليفه في السيرة وهي:

الجسد والوجود: العتبة المقدسة.

الباقيات الصالحات.

بحث في اللايقين.

الإنسان الفيلسوف: عن أسئلة الأطفال وإجابات الحكماء.

أمّا الكتاب الغائب عن القائمة فهو كتاب (مقال في الوضع الآني) الذي صدر مطلع الألفية الثالثة، وندم المؤلف على كتابته لاحقًا وأسقطه من حساباته. فإذا أحضرنا هذه الكتب مجتمعة ووضعناها على طاولة رباعية الإنسان المتفلسف نجد أن مسيرته متسقة مع هذه الرباعية:

فهو في كتابه الأول كان يرغب في ممارسة الكتابة دون أن يمتلك الأدوات التي تمكنه من التفلسف في هذا المجال. فهو كان في مرحلة الطفل الذي يمتلك الدهشة والأسئلة لكنه لا يمتلك أدوات التفلسف.

أما في كتابيه الثاني والثالث فقد دخل بهما مرحلة الإنسان المتفلسف كما قدمه في الفصل الثاني، فقدم قراءات جديدة ومبدعة في نصوص راسخة ومتوارثة، وهذا ما يفعله الباحث الجيد أو الإنسان المتفلسف.

أمّا في كتابيه الرابع والخامس فقد انتقل إلى مرحلة الفيلسوف؛ فهو في كتاب (بحث في اللايقين) مارس هدما جريئًا لما هو سائد وقار في المجتمع العربي والإسلامي ووجه سهام نقده لها بما يكفل لها الهدم. في حين ذهب في كتاب الإنسان الفيلسوف إلى وضع استراتيجية من شأنها أن تضمن التأسيس لمفاهيمية معرفية جديدة تشاركية تُبنى خارج نطاق الفكر الخلاصي، وهدفها هو الإنسان.

وهناك ميزة موجودة في كتابات بني عامر تلتقي مع شخصية الحكيم بنوعه الأوّل -كما أوضحنا أعلاه- وهي القدرة على التقاط التفاصيل والأشياء البسيطة ومنحها صفة الخلود. أشياء مثل طقس شرب الشاي أو تناول حبة شوكولاتة أو التركيز على شخصيات منسية في المجتمع تبدو لنا هامشية، ومن ثم يُضفي عليها طابع الأهمية ويُسلّط الضوء على الجانب المشرق فيها؛ فهذه طفلة صغيرة تسأل عن الله والشيطان، ثم تتلهّى بلعبتها، وهذه فتاة تصنع شموعها بإخلاص وتفانٍ بقصد ترسيخ ثقافة المنتجات الصديقة للبيئة والصحة، وهذا رجل عجوز يعتني بحماره ويراقبه كي يعرف الأعشاب التي يفضّلها الحمار ويشارك في إسعاده.

ما أريد قوله: من يتأمل الخطابات الآيديولوجية التي سيطرت على الساحة العربية خلال قرن من الزمن، نجد أن الغائب عن هذه الخطابات هو الإنسان وهو أطروحة هذا الكتاب، الذي جاء ليذكرنا بأننا نسينا أن نعتني به وبتفاصيله الصغيرة.. وهذه أولى عتبات الحكمة.

(أ. ربيع محمود ربيع، ميغازين، 24/7/2025)