class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

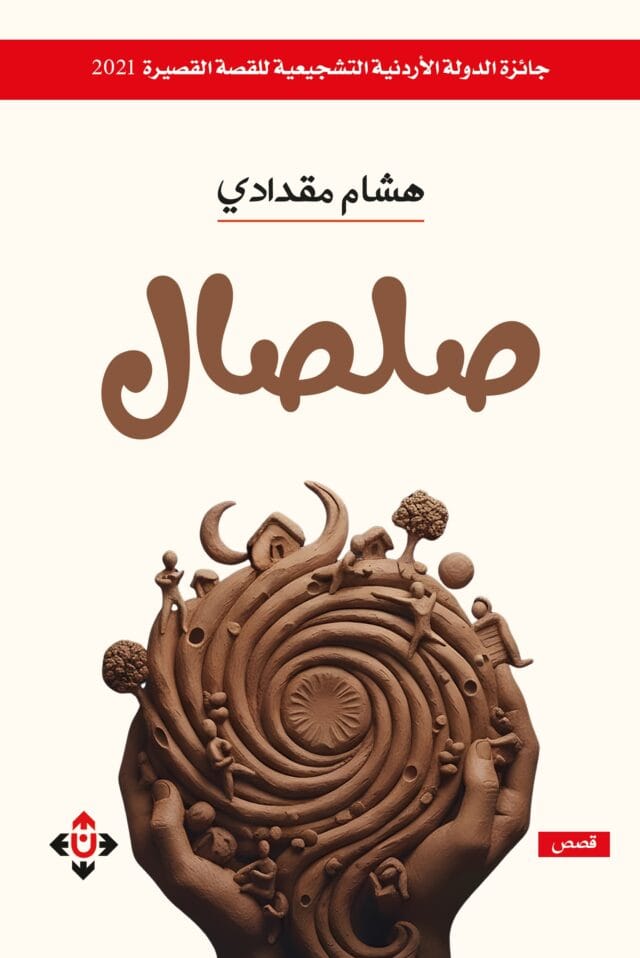

تقدم المجموعة القصصية “صلصال” للكاتب الأردني هشام مقدادي، مشهداً سردياً مغايراً، لا يكتفي برصد الواقع، بل يعيد تشكيله وصياغته.

في هذه المجموعة الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن (2026)، يتقاطع المادي بالروحي، واليومي بالوجودي، في لغة تمزج بين رهافة الشعر وقوة المكاشفة، لتعري هشاشة الكائن البشري الذي يتشكل ويُعاد تشكيله كالعجينة في يد قدرٍ غامض.

تتخذ المجموعة من الصلصال ثيمة مركزية ومجازاً كلياً. الإنسان هنا ليس كائناً ناجزاً أو صلباً، بل هو كائن في حالة تكوّن مستمر، وعرضة للكسر والندوب. تتجلى هذه الهشاشة في قصص مقدادي بوصفها شرطاً إنسانياً أصيلاً، وليست مجرد ضعف عابر؛ فالشخصيات تظهر في لحظات انكسارها القصوى: (فقد الأم، الخوف، الحرمان، القلق الوجودي)، وكأن الكاتب يراهن على أن جوهر الإنسان لا يظهر إلا حين يتشقق سطحه الخارجي.

في قصة “صلصال” التي تحمل اسم المجموعة، يرتفع السرد إلى مصاف الصوفية، حيث يتماهى الجسد بالطين، وتصبح صناعة الفخار فعلاً معرفيًا:

“الطينُ هو عجينةُ اللهِ التي خلقَ منها أجسادنا البالية. وإذ أُمسكهُ بكلتا يديَّ، أشعرُ بتلك الرهبةِ التي تضعني أمام نشأتي الأولى”.

هنا، يتحول سوق الصنائع من مكان مادي إلى فضاء للتأمل في المآلات، حيث يدرك البطل أن الطين الذي يعجنه قد يحوي رفات أسلافه، مما يمنح النص بعداً أنطولوجياً يربط البدايات بالنهايات.

ينجح مقدادي في تجاوز الأطر الضيقة نحو أفق إنساني رحب، ويظهر ذلك جلياً في قصة “قدّاس”؛ حيث يتحرك السرد بين طقسين دينيين في بناء رمزي يوحد الألم البشري. فبينما يواجه البطل احتمال الموت وهو في طريقه للقداس، لا يجد ملاذاً سوى الأم التي تتحول هنا إلى الرحم الأول والنقاء المطلق. في حين أن تسليم قلادة الأم في لحظة حرجة يرمز إلى انتقال الأمان والذاكرة، وتكثيف لفكرة أن الإيمان الحقيقي هو ذاك الذي يربطنا بجذورنا العاطفية العميقة.

وللجسد في “صلصال” حضور مركزي؛ فهو ليس مجرد وعاء، بقدر ما هو مخزن للذاكرة ومسرح للألم؛ ففي قصة “تك تاك تك تاك”، يوظف مقدادي المعادل الصوتي ببراعة مذهلة. يتحول صوت الساعة إلى نبض قلبٍ يصارع الفناء، وتنتقل القصة من الحميمية (رائحة العطر، تموجات الشعر) إلى الصدمة الوجودية (خروج الدم من بين الأصابع)، مما يخلق توتراً درامياً يضع القارئ في مواجهة مباشرة مع فكرة الزوال. في حين شحنت اللغة بالحواس؛ نكاد نشم الرائحة، ونسمع السعال، ونشعر ببرودة الأطراف المرتجفة.

ولا تغيب القضايا الوجدانية والاجتماعية عن المجموعة التي فازت بجائزة الدولة الأردنية التشجيعية في الآداب، حيث تبرز المرأة ككيان فاعل يرفض الأدوار المرسومة كما الحال في قصة “طرف المعادلة”، إذ تبرز شخصية “مايا” التي تختار الهجرة، ليس كهروب جغرافي، بل كفعل استقلال ذاتي.

“سأكون مايا دون رتوش.. بعيداً عن القوالبِ الجاهزةِ والتقاليد البالية”.

يطرح مقدادي هنا سؤال الحرية الفردية بذكاء، دون الوقوع في فخ الوعظ الأخلاقي، تاركاً الهجرة الداخلية مفتوحة على احتمالات الحنين والشعور بالذنب والتفرد.

ومما يميز تجربة هشام مقدادي في هذه المجموعة هو تأثيث السرد بالتفاصيل الصغيرة. إن إعداد الشاي، كيّ القميص، انقطاع الكهرباء، ولعب الظل على الجدران.. ليست مجرد حشو، بل هي مفاتيح درامية تكشف عن عزلة الشخوص أو توقهم للحب. فالكاتب يلتقط العادي ويصيغ منه المدهش، محولاً العادات الرتيبة إلى طقوس وجودية مثقلة بالمعاني.

تمثل مجموعة “صلصال” دعوة للتأمل في مادتنا الأولى. هي نصوص لا تقرأ بالعين وحدها، بل بالحواس والذاكرة. لقد استطاع مقدادي أن يقدم نصاً قصصياً يتسم بالوحدة الموضوعية رغم تنوع القصص، مؤكداً أن القصة القصيرة ما زالت قادرة على حمل الأسئلة الكبرى وتقديمها في قوالب فنية فاتنة.