class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

دارين حوماني

كتاب ماري جليل يعرّف عنها دون أن تقصد الكلمات نفسها، “كانت بالأمس/ امرأة تحمل الكون على كفّيها/ وعلى صدرها ينام طفل ناصع كالموت”، وهكذا أعرف ماري في ذلك الاشتباك بين فكرتين جوهريتين، الحياة والموت، الإقامة فيهما معًا، وكأننا أمام قصيدة تتساءل على طريقة الشاعرة الفرنسية ناتالي بونتان: “هل يسعنا أن نزرع الزمن في وعاء” (ترجمة عباس بيضون، جريدة السفير، 2010)، وهذا ما كانت تسعى إليه ماري جليل في كتابها هذا، ليكون هوية مكبّرة عن ماري، وهوية مصغّرة عن الزمن.

نحن أمام 65 قصيدة مطرّزة على تفاصيل معمارية متعدّدة. ثمة مكان لكل عاطفة ولكل سردية، كيفما حطّت رحال الكلمات، لا أصول مخيّطة هنا، ثمة تحرّر يوقعنا أحيانًا في نصوص قصيرة جدًا، ترميها علينا ماري كومضات من عالم أفقي فوقي مبهم، يحتاج إلى تفكيك مضاعف “الجثث التي كنتم تنقلونها في الخفاء/ وقع من ظلالها شيء ما على الطريق/ خاف منه الموت وهرب”، “يرتكب الضوء/ خطأ فادحًا/ حين يخرج عن النص”. وفي مكان آخر، لا التفاف على المشاعر، كل شيء متروك في مكانه، يسرد نفسه بتلقائية الشغف واعترافاته التي تحتاج إلى أن لا يردعها أحد، “كم كنت أتمنى لو أن تلك الكلمات المتساقطة/ بيننا كالرذاذ/ كانت مجازِفة أكثر بأسئلتها/ كلمات، رصاصات/ تصيب المعنى في طيرانها/ ظلّت عالقة في الهواء/ كلمات مسجونة داخل كلمات/ كلمات فقدت وجهها/ كيف لها أن تتحمّل كل هذا الألم؟…”.

لكن أكثر من الموت هناك الحب في هذه المجموعة، ليس حبًا ببُعد واحد، أبعاد مكثّفة للشغف هنا، الشاعرة تريد أن تتخلص من احتمالات كثيرة للحب في داخلها من خلال التدوين السائل لكل تفصيل. الكتابة هنا عن الحب مثل محاولة جادّة للدخول في عالم اللاوعي والخروج منه دون حزن. فالموت يشتبك مع الحب، حتى لنكاد لا نفرّق بينهما وحيث تتربّع ثنائية “الحب/ الموت” على عرش هذه المجموعة، “تلقي المياه أقفالها على المياه/ تسكر/ لحظات الموت هذه/ نشوة تضاجعك كثيرًا قبل أن تلتهمك في رحمها”… وتقول في قصيدة “موت أكثر من عادي”: “يستيقظ الموت من نومه/ من غياب قطرات الندى/ من صمت الماء/ وارتطام الصوت بالصدى/ يطلّ بكامل شهوته/ يعرف طريقه إليّ/ يتبع رائحتي كعاشق أليف/ نسي جسده في سرير نومه/ وجاء ليحتلّ جسمي”، هو ذلك الفراغ الذي يتولّد منه الشعور بالموت مع نوستالجيا دفينة للحب مع اقتراح مفردات توصلنا بعالم إيروتيكي، أو يتلمّس ذلك الطريق “يعرف تمامًا كيف يلاعب حبات العنب المتدلية من عنقي/ يلعقها حتى تسقط مستسلمة في فمه…”… “رقيق هذا المساء/ بطراوة شفتيك/ وهما تثيران فضول شفتيّ/ طرية يدك وهي تنسلّ بخفة في أزقة رغبتي…”.

وتقول ماري في قصيدة “جثة تحلم”: “الموت نفسه الذي رأيته البارحة/ يقطع الطريق على المارة/ رأيتُ وجهه اليوم في المرآة/ كان صامتًا وكنت أبكي/ كان الدمع في عينيّ يتساقط في عينيه/ ودموع الموتى ترتجف ولا تنهمر/ كنا نسقط بالموت معًا/ كما تسقط الأحلام عن وجوهها/ جثّتي تبتسم/ وهو ينتشي/ والأحياء يبحثون عن جثتي وجثة الموت/ عن حلم في مشرحة”، إننا أمام اكتراث عميق ودقيق لحقيقة الموت، هنا الموت ليس جسدًا، والجثة ليست جثة، والمشرحة هي الكلمات التي تفصّل مشهديات الحياة بلا حب، مثل مراوغة تحكي من الخارج عن داخل لم يغفل الزمن عنه ولا تمكّن من شفائه من الحب ولا من الوحدة أيضًا، تلك التي تبحث عن بداية ونهاية. كثافة الموت هنا هي كثافة الزمن بما فيها من حنين ووحدة وخسارات وأحلام معقودة. لكن ماري هنا شاعرة مخدّرة بالحياة رغم كثافة الموت، مخدّرة بحلم يقوم فوق مشرحة…

هي جينات الشاعرة حين تتوقف عند الإنسان في وحشيّته بكلمات مخفّفة على القلب، “هل ترى الكون مثلما أراه يا صديقي… أنظر معي إلى العصافير كيف تتقاسم فتات الخبز بكل حب واحترام/ هل ترى ما أراه؟/ وحده الإنسان/ النوتة الشاذّة في هذا الكون”، وتذهب رؤية الشاعرة إلى صمت الإله أمام هذه الوحشية “من نومي أيقظتني قبلة سقطت من السماء/ أرسلها إله متعب/ حاول أن يبرّر صمته بمعاهدة سلام”. وإذ تبدو لنا الشاعرة بحاجة لتفكيك ظاهرة الموت المتكاثر المتعدّد الفروع، ذلك الذي يتضمّن العبور من موت إلى آخر، عبور نجده في بيروت، حيث تشير الشاعرة، المقيمة في مونتريال (كندا)، إلى “المرفأ والموت”، وقد نجده في كل مكان مصاب بالألم على هذه الأرض، ففي قصيدة “حين بكت الأرض” سنقرأ: “تمهل أيها الموت/ قليلًا، كثيرًا/ ثمة قلب صغير بقي هناك/ يضيء العتمة بنبضه والحقيقة/ قدمه الصغيرة بقيت تلعب على الرصيف وحدها/ راجية أن تتعثّر بها أقدام العابرين/ يده المقطوعة بقيت زمنًا تلوّح للمارة/ تحاول أن تمسك بأيديهم/ هناك عند حدود المرفأ والموت/ كان ثمة ألم كثير يدمع ويبتسم/ هل ما زال الضوء يتنفس؟”.

بحث الشاعرة عن بداية الزمن سنجده بينها وبين والدتها وبينها وبين والدها وبينها وبين أختها وبينها وبين جدتها، فقصيدة “أبعد من النسيان تقريبًا” هي جدارية حقيقية عن زمن يسجّل عدم قدرة الأنا على التحرّر من تاريخها ومن نفسها. فالحنين هنا لا يسمح بالتواطؤ مع الموت، لا قطيعة مع الماضي رغم دلالات الابتعاد عن الزمن نفسه، تقول الشاعرة: “أنظر في المرآة/ أرى وجه أمي يقول لي: من أنتِ يا فتاة/ ملامحك أعرفها تقريبًا؟/ أمرّ في الشارع/ الجيران ينادونني باسم جدتي/ أركض خائفة، تائهة مسافة خمسة كيلومترات أو أكثر تقريبًا/ ابنتي قرب زاوية النافذة تبكي/ تقول لأخيها: كم يبعد المصحّ عن بيتنا؟ يجيبها: المسافة التي تفصل دموعنا عن ذاكرة أمي/ ربما أقل أو أكثر تقريبًا”. كلام يذكّرنا بمفهوم “الريزومية” المقتبس من علم النبات والذي استخدمه أكثر من مفكر وأكثر من فيلسوف من أبرزهم الكاريبي الفرنسي إدوارد غليسان والفرنسي جيل دولوز والإيراني داريوس شيغان، فالهويات الريزومية هي حركة تفاعل، جذور متناسلة تسير لملاقاة جذور أخرى باتجاهات مختلفة، لا تعتمد على الصفات الذاتية، وإنما على العلاقات، فسؤال الهوية ليس من أنا؟ بل من أنا بالنسبة للآخرين، وما الآخرون بالنسبة لي. إنها بلا بدايات، تتصل وتنفصل، تقترب وتزيح، إنها قابلة للتشكل، للارتباط والانفكاك، إنها نتاج كل التشويش. هكذا تتطور قصيدة ماري جليل من زمن إلى زمن، زمن الجدة، الأم، الابنة، الابن، أزمنة تتفاعل مع بعضها، لا تتفكك عن بعضها، وتأتي الكلمات نتاجًا لتشويش في هوية هذه المرأة الواقفة أمام المرآة تبحث عن وجهها القديم، عن زمنها الذي مضى ولم يمضِ.

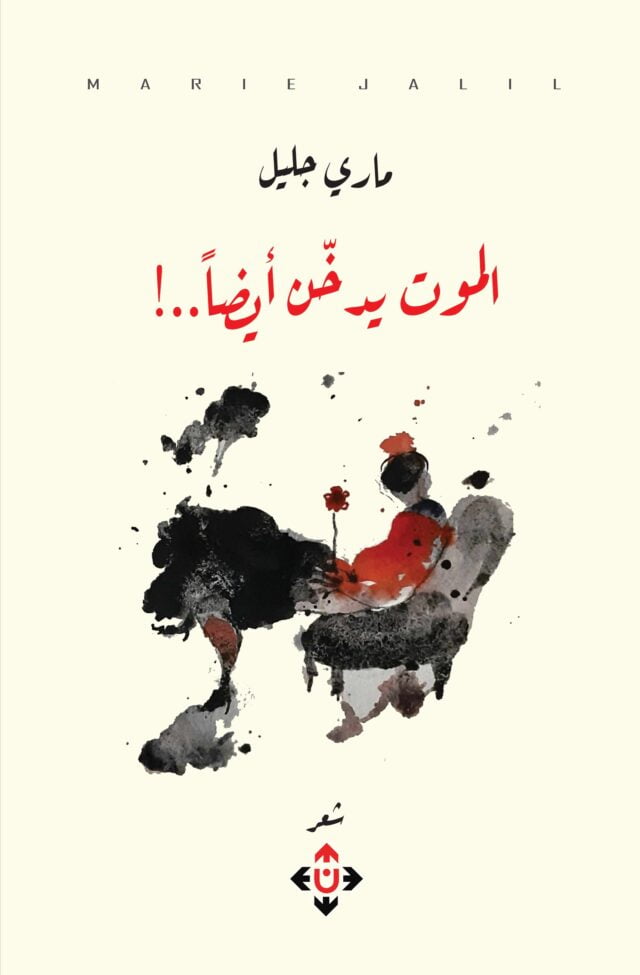

تمسك صاحبة “ملاك على هيئة رصاصة” جيدًا بمفاتيح الصورة، فالصورة تبدأ من عنوان مجموعتها الأولى إلى عنوان مجموعتها الثانية هذه “الموت يدخّن أيضًا” والتي يمكن عدّها بمثابة مخزون صوري آخر لننتقل معها من مشهد لآخر، كأننا أمام فيلم متحرّك، يأخذنا بأيدينا بين تفصيلات مكانية/ زمانية/ بصرية، “قبلة سقطت شاردة من فم غيمة/ تكاثر الضباب/ من تبادل القبل”، “أنت أنا/ نافذة مفتوحة على صمت عرينا/ وسماء تئن منتشية في جسدينا”، “القمر شاهد زور/ يتلاشى في الشمس/ يختبئ وراء خياناته/ في الظلام”، والعديد من الصور الشعرية في انعكاس لقدرة الشاعرة التخييلية، والتي يمكن القول أنه يشوبها إمساك بالموت بكثرة أو بشدّة في مفاصل الصور، إمساك بالموت أكثر مما قد يتحمّله كتاب شعري، ربما من هنا ندرك كيف حاولت الشاعرة وضع هوية للزمن الذي نعيشه في كتابها، هو الموت الروحي أكثر من أي موت آخر.