class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

د. كايد الركيبات

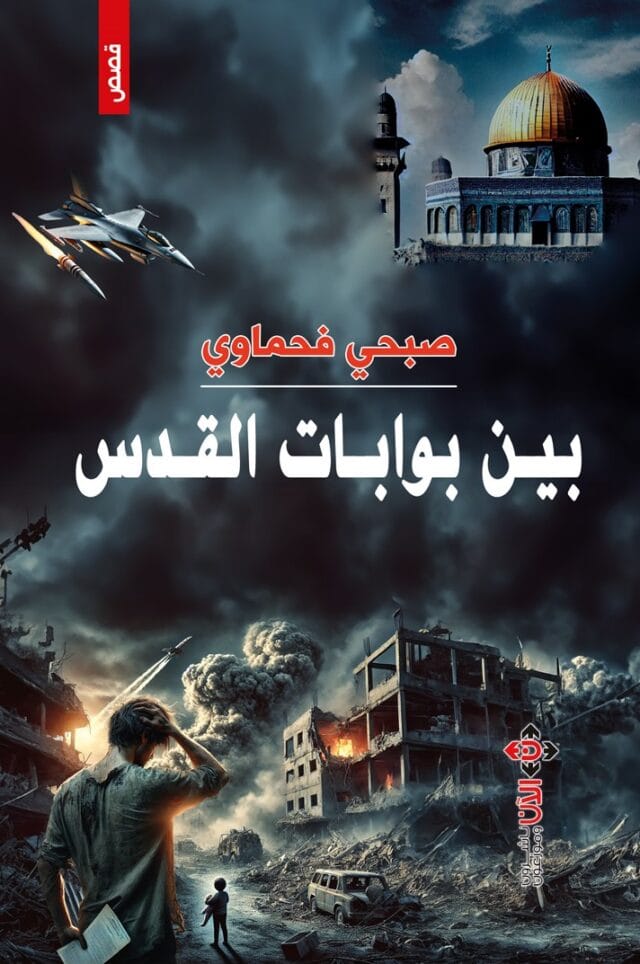

تُقدم المجموعة القصصية “بين بوابات القدس” لصبحي فحماوي، الصادرة عن دار الآن ناشرون، هذا العام 2025، بانوراما سردية غنية تعكس الواقع العربي المعاصر بتحدياته وآماله، لا تُعد القدس في العنوان مجرد موقع جغرافي، بل رمزاً محورياً للهوية، والقضية، والمقدّس، والمنتهك، في حين تمثل “البوابات” عتبات للعبور بين حالات إنسانية ووجودية متنوعة، من الأمل إلى الخذلان، ومن الحياة إلى الفقد، ومن المقاومة إلى الموت البطولي، ومن الغفلة إلى الوعي، العنوان بحد ذاته مفتاح تأويلي يُضيء العديد من القصص في المجموعة، حتى تلك التي لا تقع أحداثها داخل القدس جغرافياً، بل تدور في فلكها الرمزي.

تعددت المحاور الموضوعية التي تتناولها المجموعة، وبرزت في صدارتها قضية الاحتلال والتهجير، حيث صوّرت القصص بمرارة معاناة الفلسطينيين من فقدان الوطن والدمار والتضحيات، كما تجلى ذلك في قصص مثل “التوأمان”، و”المُهجر”، و”بين بوابات القدس”، و”حريق آرون بوشنيل”، و”قصة حب راشيل كوري”، مع تركيز واضح على صمود الإنسان ورفضه للظلم، بالإضافة إلى ذلك، قدمت المجموعة نقداً اجتماعياً لاذعاً، كاشفةً جوانب الفساد، واستغلال السلطة، والطمع، كما ظهر في قصص “المختار أبو طامس”، و”مجرد حوالة”، و”الثلاجة الفارغة”، و”الوالد تسهل”، مُسلّطة الضوء على هشاشة المكاسب المادية على حساب القيم الإنسانية.

كما عالجت المجموعة القصصية العلاقات الأسرية المعقدة، والتحديات الزوجية، وتأثير التقاليد الاجتماعية القاسية، كما وجدنا ذلك في “أمنا الغولة”، و”لا سائل ولا مسؤول”، و”ابن العم أولى بلحمته”، تجاوزت المجموعة هذه المحاور لتلامس قضايا إنسانية أوسع، مثل العنف المجتمعي في “الهوليجانز”، والاختلافات الثقافية في “أفاعي صينية”، وبحث الإنسان عن الحنان المفقود في “لذة حنان الأب”، وجماليات الحياة اليومية في “دموع لفراق الحبيب”، والمفارقات الاجتماعية في “قاطرة الحريم”، و”وظيفة محترمة”، و”بواب على قارعة الطريق”.

من الناحية الفنية، تميزت القصص في مجملها باكتمال أركان العمل القصصي من حيث الحبكة الواضحة والموضوعات المحددة، وقد اعتمد الكاتب الوصف الحسي لتعزيز واقعية المأساة الإنسانية والصراعات، وإيصال عمق المعاناة، ففي قصة “التوأمان” مثلاً، لا يسهب الكاتب في البكاء، بل يضعك مباشرة في حضن الحطام: أبٌ يذهب ليسجل توأميه، يعود ليجد بيته رماداً وأطفاله تحت الركام، لا يحتاج فحماوي لبلاغة كي يؤلمك، يكفيه أن يقول الحقيقة كما هي، دون زينة، لتشعر بها كلكمة في القلب.

وفي “المختار أبو طامس”، سخر فحماوي من منظومة كاملة بذكاءٍ لاذع، الرجل الجاهل الذي صار مختاراً وغش في امتحان الثانوية، ليس مجرد شخصية طريفة، بل هو اختزال لكلّ فسادٍ محليٍّ يرتدي عباءة الاحترام الاجتماعي، نضحك ونحن نقرأ، لكننا نضحك لأن الوجع مضحك أحياناً حين يصير عادياً.

أما في “لذة حنان الأب”، فإن فحماوي كتب بصوت منخفض، لا ليُسمعنا، بل ليُوقظ فينا ذاك الحنين الطفولي ليدٍ لم تُمدّ لنا يوماً، لحضنٍ حُرمنا منه لأننا ولدنا في المخيم لا في الحارة، في المنفى لا في البيت، الحكاية قصيرة، ولكنها كافية لأن تُرينا كيف أن التهجير لا يسرق الأرض فقط، بل يسرق حتى الحنان.

تنتقل المجموعة من قصة إلى أخرى، كما ينتقل اللاجئ من بلد إلى بلد، يحمل في حقيبته قطعة من وطنه، وصورة قديمة، وأملاً مشروخاً. في “المهجر”، لا يروي الكاتب قصة شخص، بل يروي قدراً، وكأن أبا شومر هو اختزال لكلِّ من خسر بيته ولم يعُد إليه إلا في الكفن، يعمل، يكد، يُهان، لكنّه لا ينسى، يموت وهو ما يزال يطرق بوابة الوطن، لا ليعود، بل ليثبت أنه ما زال حيّاً في الانتظار.

حتى حين كتب عن “الغزالة الطائرة”، قصة الحب التي لم تكتمل، أو عن العصفور في “دموع لفراق الحبيب”، لا يكون الهدف هو رصد علاقة عاطفية أو فقد كائن صغير، بل يُدخل القارئ في مختبر الشعور الفلسطيني المعقّد، حيث الفقدان جزء من الهوية، والحب مؤجل دوماً، والموت حتميٌّ أكثر من الحياة.

وفي “أمنا الغولة”، يستدعي فحماوي الحكاية الشعبية لا ليخيف الأطفال، بل ليوقظ الأبناء، وليقول لنا بطريقة فنية باهرة إن الإهمال أقسى من العفاريت، وإن الجدة التي تُقصى قد تعود ساحرةً لتحفظ بقايا العائلة، تلك القصة، رغم طرافتها، تحمل في عمقها نقداً اجتماعّاً جارحاً، يطال العائلة كما يطال السياسة.

في حين أن قصة “بين بوابات القدس” نفسها التي جاءت في الترتيب الثامن عشر من قصص المجموعة، تُشكل العمود الفقري للمجموعة، وتبين البعد المكاني والروحي للقدس كقلبٍ للجرح الفلسطيني، فهي أشبه بترنيمة وداع لبيتٍ يؤخذ أمام أعين أصحابه، بقرار رسمي وابتسامة بوليسية، يخرج أفراد العائلة لحضور حفل زفاف، ويعودون ليجدوا المستوطنين يسكنون منازلهم، ليس في القصة فعل بطولي، بل صدمة صامتة، هي البطولة بعينها، الكلمات القليلة التي تنهي القصة تترك في الحلق مرارة أكثر من خطابٍ طويل.

تتفاوت النصوص في مستوياتها الفنية، ولكنها جميعاً تشي بذائقة لغوية حارة، تنقل القارئ بين الواقع والرمز، وبين الانكسار الإنساني والمقاومة الشعورية، مما يمنح المجموعة قيمة جمالية مؤثرة رغم بعض التفاوت الأسلوبي، “بين بوابات القدس” ليست مجرد مجموعة قصصية، بل هي أشبه بلوحات فسيفسائية تنسج الواقع الفلسطيني والعربي بأنسجة من الألم والرمز، والسخرية والحنين، والأمل والخذلان.

تلتزم المجموعة القصصية بالعديد من معايير بناء القصة القصيرة، ففي إحكام البناء الفني والتفاصيل الواقعية، تُظهر المجموعة التزاماً كبيراً بأهمية العواطف الحارة والتفاصيل الواقعية لتحريك مشاعر القارئ، قصص مثل “التوأمان”، و”بين بوابات القدس”، و”لذة حنان الأب” غنية بالتفاصيل المؤثرة التي تنقل معاناة الشخصيات بصدق وتثير التعاطف، أما الأسلوب، فيتميز بالوضوح والبساطة في كثير من الأحيان، إلا أن بعض القصص تميل إلى المباشرة والخطابية، خاصة في تناول القضايا السياسية أو الاجتماعية.

تُعالج غالبية قصص المجموعة مواقف إنسانية محددة ومركزة، حيث تركز كل قصة على حدث أو شعور أو تحول واحد، مثل فقدان الأبوين في “التوأمان”، أو الجحود في “الوالد تسهل”، أو أزمة الهوية في “المُهجر”، وفيما يتعلق بالموقف الفني الواضح غير المباشر، تميل بعض القصص إلى إظهار موقف الكاتب على نحو مباشر وصريح، خاصة تلك التي تتناول الاحتلال والظلم. وعلى الرغم من ذلك، تُوازن المجموعة بين الجانبين العقلي والعاطفي، فبينما تقدم قضايا فكرية وسياسية، فإنها تُغلفها بعواطف قوية وتجارب شخصية مؤثرة.

تتجلى الجمالية الأسلوبية في المجموعة من خلال مزج فني بين اللغة المباشرة والتعبير الرمزي العميق، مما يجعل بعض النصوص أقرب إلى لوحات مشهدية مشحونة بالتوتر والعاطفة. في “التوأمان”، تُبنى الجمالية على الوصف التصاعدي لرحلة الأب وسط رماد الحرب، بلغة تتأرجح بين الحلم والواقع، وتتحول إلى مرثية وجودية، بينما في “دموع لفراق الحبيب”، تبرز الجمالية في تحويل حدث بسيط (موت عصفور) إلى تجربة فنية عميقة، وتنبني “لذة حنان الأب” على بنية شعورية تقوم على الاسترجاع والتأمل، وفي المقابل، يستخدم الكاتب في “بواب على قارعة الطريق” وصفاً واقعياً جريئاً يكشف التناقضات المجتمعية بلغة فيها سخرية مبطنة.

ومع ذلك، قد يطغى الجانب الخطابي والمباشرة في بعض القصص مما يجعلها أقرب إلى اللوحات الرمزية أو الأمثولة. في بعض الأحيان، تظهر مبالغات في الوصف أو الأحداث، مما يؤثر في تماسك العناصر القصصية، خاصة في تصوير مشاهد العنف أو التفاصيل “المقززة”، مما يجعل بعض الأوصاف مباشرة أو صادمة أكثر مما يجب.

في قصص مثل “حريق آرون بوشنيل” و”قصة حب راشيل كوري”، يطغى الخطاب السياسي على البنية الجمالية، الخطابية والمباشرة تطغى أحياناً على جماليات السرد، حيث يُفسد التصريح القوي سحر الإيحاء، وإن كانت تخدم أحياناً غرضاً ساخراً أو تعبيرياً عن فظاعة الواقع. كما أن الوصف الحسي لجسد المرأة يخدم أحياناً بناء الأجواء العاطفية أو إبراز الإغراء، كما في قصة “مجرد حوالة”، لكن في قصص مثل “بحيرة البجع” و”بواب على قارعة الطريق”، بالغ الكاتب في هذا الوصف، متجاوزاً الضرورة السردية ليصبح أكثر صراحة وحسية، أو حتى صادماً.

تشكل القصص في المجموعة فسيفساء سردية ترتبط ببعضها عبر همّ وجودي مشترك، وبنية شعورية متقاربة، وشفرات رمزية عابرة للنصوص، تؤكد امتلاك صبحي فحماوي حساً إنسانياً عالياً، وقدرة على كشف البنية العميقة للوجع العربي، خاصة في ظل الاحتلال والاغتراب، وما يرافقهما من فقد الهوية وسحق الكرامة، تبقى المجموعة تجربة سردية تستحق التأمل، لما فيها من صدق في التعبير عن مأساة لم تنتهِ بعد.