class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

منال رضوان

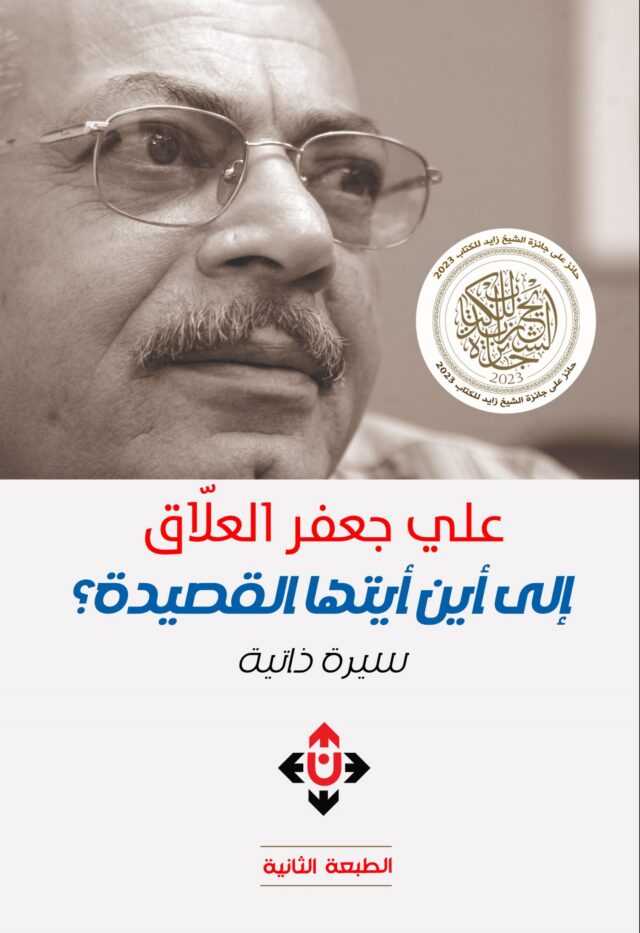

«إلى أين أيتها القصيدة» هو العنوان الذى اختاره الشاعر والناقد العراقى د. على جعفر العلاق لعمله الحائز على جائزة زايد لهذا العام ٢٠٢٣، ويعد العمل من أعمال السيرة الذاتية لكاتبه، المولود فى مدينة الكوت بالعراق فى العام ١٩٤٦ وتخرج فى الجامعة المستنصرية عام ١٩٧٣ ثم حصل على الدكتوراه من جامعة إكستر ببريطانيا عقب ذلك بعشر سنوات، وللعلاق العديد من الأعمال الشعرية التى حظيت باهتمام بالغ من قبل النقاد.

ومنها لا أحد يجىء ووطن لطيور الماء وشجر العائلة وفاكهة الماضى وأيام آدم، فضلا عن العديد من الدراسات النقدية المهمة. عن العمل اعتدنا أن يقوم كاتب العمل الإوتوبيوغرافى «Autobiography» على استدعاء الذاكرة والنظر إلى الماضى بعين الحاضر وأن «تبْتكر -الذاكرة- بعد وقوع الحدث، هذه المشاعر أو الأفكار التى يمكن أن تكون سببًا للحدث.

مع أنها فى الواقع مخترعة من خلالنا نحن وفق ما دلل «موروا» بعد حدوثه؛ ولذا قد يتسم العمل بالجنوح نحو الخيال وتمجيد كاتب السيرة لذاته، فيقع فى فخ من المبالغة، أو على جانب آخر يقرر الالتزام الشديد بذكر الأحداث، فيتحول إلى التقريرية التى تُنشىء الخلط بين هذا النوع الأدبى وبين أدب الاعتراف بخصائصه المتعارف عليها، بيد أننا نجد العلاق وقد أجاد فى استخدام السرد للماضى.

لا بوصفه التوثيق لأحداث عبرت، بل عمد إلى النظر لهذا الماضى بعين التأمل والترقب والرجاء والانتظار. وباختيار العنوان الذى جاء وفق صيغة الاستفهام، «إلى أين.. أيتها القصيدة؟» تم منح القارئ الإجازة للالتفات والبحث والتنقيب فيما وراء السطور بحثا عن ضالة كاتبها، فمنذ عتبة النص الأولى تلمس إجادة تامة فى استخدام أسلوب الكتابة التفاعلية فيما بينه وبين القارئ؛ فلم يتم التركيز على الذاتى بشكل يخرج العمل خارج النسق العام للنص الإبداعى من حتمية الالتزام بمعياره الموضوعى.

ومنذ الصفحات الأولى تجده يتحدث عن قريته الموجودة على ضفاف النهر، ويتخذ من الماء بما له من قدرة على حفظ الحياة المحرك الأساسى للأحداث وتحريك العقل الجمعى ليس فقط لشخوص هذه المرحلة، بل سريان هذه الحالة إلى القارئ، وبحس شعرى راق يبدأ فى الاشتغال على فكرة الربط بين الماء والحياة؛ لتناسب مرحلة التكوين الغضة وسنوات الطفولة الأولى فيقول:

«فى تلك القرية التى ربطت لغتى إلى الماء، تعلمت الإصغاء إلى الريح الشتوية وهى تردد نواحها الليلى البارد فى الحقول المجاورة، وأودعت ذاكرتى حشدًا من المخلوقات الممعنة فى ندرتها وصفائها…».

بينما تجده يبدأ فى استخدام مفردة الدماء، فتتكرر فى أكثر من موضع وبخاصة فى الفصل الثانى «أسطورتى الأولى».. لتناسب حياة الغجر الذين يحطون برحالهم فى موسم الحصاد على القرية الهادئة، فتتشكل المشهدية البصرية التى يجيد الكاتب نقلها إلى المتلقى.

من حيث الصخب والشجار والرقص والمجون لهؤلاء البشر الذين يختلفون فى حياتهم وطباعهم عن أهالى القرية البسطاء، لننتقل معه من هدوء كان ينعم به فى الفصل الأول «واسط والحجاج وأخيلة الطفولة» ونبدأ فى الاستعداد على انفتاح النص رويدا رويدا.. فكان هذا التمهيد ذكيًا موفقًا.

ومن الملاحظ أن العمل يتخلله بعض المقاطع الشعرية التى أجاد الكاتب توظيفها؛ لتمثل التفاتة ووقفة لدى المتلقى، يضمن بها الحفاظ على المذاق السردى للأحداث طازجا، وكأن هذا القطع والتداخل فيما بين الحكى والشعر يعزز من إبراز الملامح الشخصية لصاحبها ويؤكد على أنه بأبياته الشعرية المكتوبة فى زمن لاحق على الأحداث، ما زال يحياها عبر حيلتى الاستدعاء والتذكر.

على العكس من ذلك فى فصول لاحقة وعند ذكر وقائع وأسماء شخصيات بعينها، قد تخلى عن الأسلوب الشعرى الذى ميز الفصول الأولى، وبات السرد أكثر واقعية وصلابة وثباتا مع ترك هذه الهدهدات المائية بحالتيها (الماء والدماء)، وتحول ميكانيزمية الكتابة إلى السرد الواقعى، فعلى سبيل المثال فى فصل «القاهرة وأقمارها التى لا تصدأ» يتحدث عن وقائع ولقاءات تمت بينه وبين الدكتور جابر عصفور والشاعر اليمنى عبد العزيز المقالح والدكتور عز الدين إسماعيل.

فتجده وقد استبدل بتراكيب الجمل الشعرية المفردات التى تميل إلى المباشرة والسرد الخالص مع الحفاظ على الشغف ذاته فى كل فصول العمل على طول الخط السردى عبر محطات من المرح والصخب واليتم والنجاح والإخفاق، والذى يمكننا من أن نخلص لنتيجة مفادها أن الألم يصنع الذاكرة، بينما الإبداع وحده هو القادر على توثيقها.