class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

د. صالح الرزوق

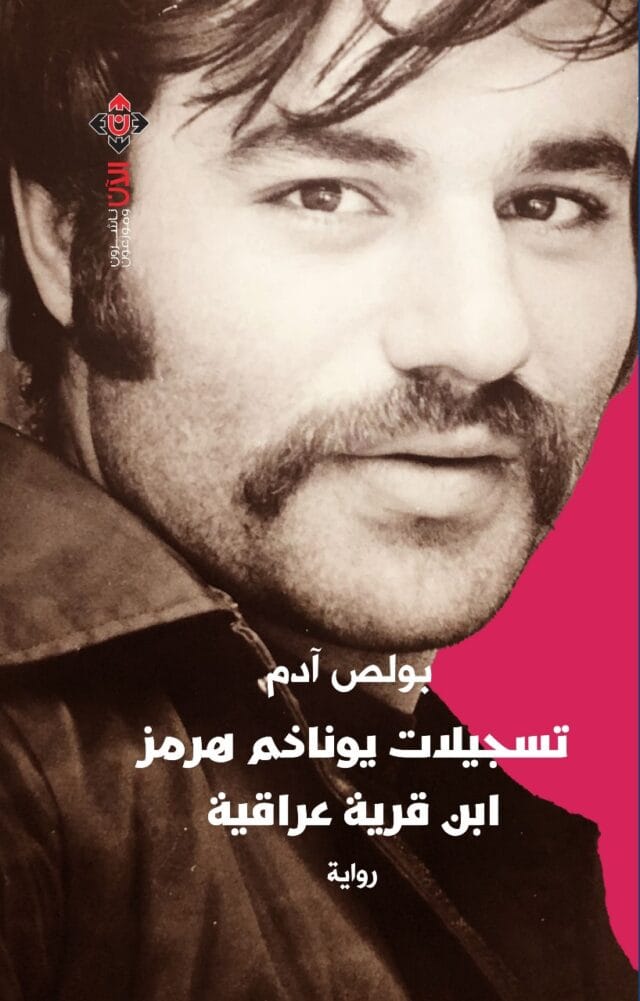

يتابع العراقي بولص آدم في روايته “تسجيلات يوناذم هرمز”، وبإطار تاريخي، مخاض الشخصية الكلدانية بأطوارها المتعددة، من الماضي الآرامي وحتى الدخول في جوقة الدين المسيحي الجديد، وما نجم عنه من تفريعات ومذاهب، وذلك من خلال سيرة حياة يوناذم الابن في أميركا، وهرمز الأب في العراق.

وتأتي هذه المحاولة الطموحة بعد رواية “جرما الترجمان” لمحمد سعيد علوان، و”دروز بلغراد” لربيع جابر. تضع هذه الأعمال الشرق على خط الموجة الملتهبة مع نفسه، سواء بشكل أقليات ضد أقليات أو بهيئة أعراق وهويات وطنية ناشئة تصارع نظاما دخل في النفق المظلم وهو دولة الباب العالي. ولكن اختار الثنائي علوان/ جابر خط التغريبة أو رحلة ابن المشرق إلى الغرب هربا من الطغيان والاستبداد، ثم الدخول في البوتقة الغربية واكتشاف خباياها. في حين اختار آدم خط التشريقة – حتى في محاولته الجادة للهجرة إلى أميركا يتوقف أطول فترة ممكنة في سوريا وبيروت (انظر فصل: مار نرسي يعتذر ص204، ثم: مار روفائيل بيداويد يرحب ص206، وفصل: العمل في بيروت ص210)، كذلك وهو على متن الطائرة إلى شيكاغو – على ما أفترض بأواخر الستينات وبواكير السبعينات يتذكر أحداثا مر عليها مائة عام تقريبا وبالتحديد تعود لسنة 1863 (ويسمي هذا الفصل باسم: عراق معي في الجو ص214). وعندما يتعرف على سونيا الأميركية يكتشف أنها مولودة في بغداد وأصولها تعود إلى أورميا في العراق ص234، وخلال إقامته في أميركا يبذل ما بوسعه ليجعل من شيكاغو قرية آشورية كبيرة، فهو يركن فيها إلى بقايا عالمه القديم، وتوزيع حياته بين ذكرياته وبين الوافدين مثله – بنفس الأسلوب المعتاد من كاتب ما بعد كولونيالي، وهو ف. س. نيبول. وعليه يحمل يوناذم ماضيه وأرضه الدائمة كما تحمل السلحفاة درعها العظمي، لتبدو روايته وكأنها شهادة عن دورة إبادة وإنعاش.

بتعبير آخر لم تخرج الرواية عن ما يسميه يوناذم: الهجرة في الوطن ص166. وأكاد أجزم أن يوناذم لم يهتدِ لنقاط العبور ولا المنافذ التي تنقله من ذاكرة إلى ذاكرة مضادة. وخلال هذا المخاض دخلت ذات الراوي بنزاع مؤسف مع تاريخها السابق ومستقبلها غير المرئي والذي تضع له أم يوناذم ثلاث صفات متعاقبة: أنه كارثي. ومجهول. وتحفه المخاطر. ص165. عدا أنه مرحلة تشتت وتفرق ص165. وقد تداخلت في كلام الأم والابن آلية التذكير – النشاط المعرفي، مع آلية الفتوحات – الحياة العملية في المهجر.

ومن الواضح أن الراوي لا يفهم الهجرة كما هي – مجرد نزوح وهروب، ولكنها مغالبة وغزو لبلاد الآخرين – بالمعنى الذي تجده في أعمال الكاتبة المغربية الصاعدة ليلى سليماني. الأمر الذي يحدو بهرمز والد يوناذم لأن يقول: إن شعب منطقته يدخل في مرحلة انتقالية. ويشبّه ما يجري بافتتاح مطحنة جديدة يجب أن تحل محل القديمة ص99. ولتحقيق هذا الهدف يؤكد أننا بحاجة لتنوير عقولنا، بشرط أن يباركنا الرب ص99.

ويستحسن ابنه يوناذم هذا الرأي فيقول حرفيا: إن الدين غالبا ما يساعد الإنسان. ويرى: أن إيمان المتدين يكون أقوى بعد الصدمات ص162، ثم يردف لاحقا: إن الدين يمنح الناس الإحساس بالمعنى ص162.

ومن المؤكد أنه تفكير طبيعاني – إن صحت العبارة. بمعنى أنه دهري، ولكن ربطه بإنارة العقل يقربه من الفكر التجريبي الذي هو المدخل الحقيقي لعصر الأنوار. وقد ترك هذا الفهم أثره على بنية وتسلسل الأحداث. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة نقاط كانت بمثابة عتبات أو علامات بنيوية.

أولاها اتباع خط الهجرات البرية القصيرة. وليس خط الرحلات البرمائية كما لدى الثنائي علوان/ جابر.

ثاني علامة استعمال أساليب السرد الفكتوري، فبولص آدم ينقل عن كاسيتات سجلها له يوناذم وهو بدوره يروي فيها درب آلام والده الشرطي هرمز الذي عمل في مخفر قرية ديري. وأعتقد أن وراء هذا الأسلوب سلوك إحيائي بريء من نية قتل الأب الفني وهدر دمه. والمسألة باختصار مجرد تبديل للأزياء أو أنها حفلة تنكرية، وبها يحمي الكاتب جيناته ويغطيها أيضا.

ثالث علامة الفضاء أو المكان الحاضن، فهو القرية عند آدم مع أن الرواية نشأت مثل الحضارة في المدن. والثقافة الزراعية شيء مختلف بالضرورة عن ثقافة المدينة. وأعتقد أن دحر المدينة تعبير عن انحسار أمة وحضارة سبقتها بالوجود. ويؤكد آدم في المقدمة أن هذه هي مشكلة بلده الذي يسافر عبر الهاوية ص8، أو كما يقول لاحقا: إنها مشكلة بلد لقبور بقي منها صلبانها فقط وانمحت أسماؤها. ص7.

رابع نقطة هي الفصل بين التاريخي والحضاري. وربما كانت هذه أهم مشكلة في العمل، فرغم نجاح الكنيسة الغربية في الشرق تنظر الشخصيات لكل ما حولها بكثير من الحنين للماضي. وكما ورد على لسان الراوي في المقدمة: إنه ينقل ذاته إلى الماضي ويسقط ذاته في المستقبل. ويسمي ذلك باسم: العمل المستمر للذاكرة ص7. ويمكن القول إن مجمل الشخصيات لها صور غربية ولسان شرقي، ولهذا السبب تعيش وهي تشكو من صدع نفسي أو استلاب.

ومن هنا تبدأ خامس علامة. إنها رواية عن محنة الجذور، ولذلك كانت تعريفا بالعرق البائد، وبسياسة التقليم الجائر الذي تعرض له – مرة لأسباب دينية على أيدي الكرد المسلمين، ومرة لأسباب عرقية على يد حكومة حزب البعث، وقبل ذلك للسببين معا على أيدي السلطة العثمانية، ناهيك عن عدم وجود فترة استراحة ولو قصيرة، فخروج الوالي العثماني عام 1910 تزامن مباشرة مع دخول المستعمر الإنكليزي. وترتب عليه تهجير نفسي – وتغريب للأرض وسكانها الأصليين، فقد كان الميت أجنبيا والمولود أجنبيا. وفي هذا السياق، تتداخل الكثير من الحدود مع المعطيات. ويضعنا بولص آدم أمام معضلة الهوية. هل هي للأرض – رأسمال ثابت أم للعمل – رأسمال متحول أم أنها للروح؟؟

سادس وآخر علامة أنها رواية عن حالة حصار، فهي عمليا عن شعوب نائمة – أو بصريح العبارة: منسية وميتة ووصلت إلى نقطة الانقراض كما ورد على لسان يوناذم في سياق الكلام عن أخته سناء ص200. ولا تخلو الرواية من مفردات وعبارات لا تخرج من بين جدران الكنائس السريانية في أجزاء معزولة من الشرق الإسلامي والعربي. وربما هذا هو السبب الذي شجع على بناء جسور بين الهوية السريانية العربية والكنيسة المارونية الغربية. وكانت نقطة الارتباط في مدينة أفاميا التي آوت أسقف قورش مؤسس دير مارون – انظر بحوث الأب بولس نعمان(2). وبمقارنة الرواية مع “باصات أبو غريب”، وهي مجموعة قصص لبولص آدم نفسه، وتدور أحداثها في مكان محصور وضيق، تتكرر مشكلة الهوية الوطنية وعلاقتها بالهوية الحضارية. الطرف الأول يلغي الحدود بين المكونات، بعكس الطرف الثاني الذي يفرض سياسة انعزالية ومرعوبة، فأسماء أماكن وشخصيات تسجيلات يوناذم كلها آكادية وآشورية.

ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في أدب السجون. ولنأخذ مثلا “القوقعة” لمصطفى خليفة، فهي صورة عن تكاتف الإسلاميين مع الشيوعيين داخل جدران السجن، وعن تباعدهم في الحياة العامة. ولكن إذا احتكمنا لأدب السجون العالمي لا نلاحظ أي تعاون بين الجماعات والأطراف، باستثناء حالة أفراد معزولين – وأذكّر هنا برواية “الفراشة” لهنري شاريير و”الكونت دي مونت كريستو” لألكسندر دوما. ومثل هذه الملاحظة تضع عقل النفس العربي على المحك، فهو تعاوني وديمقراطي في فترة الضعف، وتنافسي في فترة القوة. بمعنى أنه يحمل أعراض شيزوفرانيا سياسية تعبر عن غموض في التصورات والأجندا.

***

عموما تبدأ أحداث الرواية من النمسا حين يقدم يوناذيم بن هرمز إلى بولص آدم مجموعة الكاسيتات. وهذا يفترض وجود جدارين عازلين. *فرق التوقيت لأن الأحداث تجري في مرحلة تبدأ منذ عام 1650 بينما استلام الكاسيتات كان عام 2021. *وفرق المسافة، فمسرح الأحداث هو شمال العراق، بدءا من منطقة كركوك وما بعدها، وأسواق أميركا، بينما مسرح الكتابة مكان ما في النمسا. الأمر الذي يضع أحداث المدونة بالتقابل كأنك تنظر بسطح صقيل وعاكس. وهنا تستطيع أن تنفصل عن ذاكرتك الفعلية لتختار ولتبني ذاكرة مثالية. وأعتقد أن بناء هوية يختلف تماما عن تحمل عبء رزمة هوياتية جاهزة. وأجزم أن التسجيلات لا تخلو من التفكير الاستشراقي. فقد حرصت على بناء ذاكرة المشرق بعقل غربي.

أولا لأنها اهتمت بمشروع تحديث الباب العالي على يد السلطان عبدالمجيد، وهي محاولة إنقاذ متأخرة نسخت نموذج الحداثة الغربي، ودقت أول مسمار في نعش الدولة.

ثانيا لأنها بشرت بمرحلة الثورة على العثمانيين. وقد أتت في سياق صعود الأتاتوركية المتحالفة مع المشروع الغربي لإعادة اقتسام شرق وجنوب العالم أو بتعبير يوناذم على لسان آدم أن أسلافه رغما عنهم تغربوا ص101.

كما أنها لم تبتعد عن بقية الأعمال الاستشراقية الطرفية – التي تهتم بالمشرق دون أن تفتحه، مثل “تبديل في الطقس” لهيلاري مانتل، فهي توظف الكهنوت والعاطفة الدينية لاستمالة الشارع – ما يسمى في الدراسات الحديثة الكتل البشرية mass. ولكن لا بد من التنويه بالفارق الملحوظ بين التبشير الحضاري – في هذه الرواية والتبشير الاجتماعي – في رواية “ثماني شهور في شارع غزة” لهيلاري مانتيل أيضا. ويعزى الفرق للاختلاف بطبيعة المجتمع، إما أنه مجتمع فاقة وعوز وجاهز للجوء إلى أبواب السماء المفتوحة بإغراءات وتسهيلات دنيوية أو أنه مجتمع يتحكم به مشروع نهضوي وعلماوي – نموذج جنوب شرق آسيا بخلفياته المتنوعة والخليج العربي بأطروحته الإسلاموية المتشابهة.

وثالثا أعادت الرواية كل شيء للنظام التمثيلي الجائر وعدم التفريط بمركزية البطل، حتى أن الطاغية شهريار يحتفظ بمكانته – بهوية جديدة وهي شخصية الأب والشرطي هرمز، مقابل اختفاء تام لشهرزاد المرأة الحكيمة والرقيقة. وأجد نفسي مضطرا للإشارة إلى صوت يوناذم الخشن الذي استولى على مكانة شهرزاد ومنعنا من الاستمتاع بحضورها الناعم، وتركنا وجها لوجه أمام النصف الجاف والمتصحر من المشرق. وكانت حكايات يوناذم تتراكم فقط لتبرير أسباب هروب الآشوريين من بلاد ما بين النهرين وانتشارهم في كل مكان إلا أراضي روسيا والصين. وهذه إشارة استشراقية مؤلمة تحسم جدل الحضارات لمصلحة طرف يبدو أنه المستفيد الأخير من إراقة الدماء وتخريب الأرض. وكان الفارون يلقون النجاح في الميتروبولات الغربية مثل تورنتو وشيكاغو دون أي إشارة ولو عابرة إلى موسكو أو بكين أو حتى دلهي، وهي محطات ورد ذكرها في روايات الاستشراق المعاكس مثل “المرتجى والمؤمل” لغائب طعمة فرمان و”الجليد” لصنع الله إبراهيم و”مأساة ديمتريو” لحنا مينة وغيرها. ولكن ترافق تفتيت المشرق مع تفريع الأحداث وتحويل الحبكة من الصالونات المخملية إلى البراري والحقول، وهذه سابقة تضرب عصفورين بحجر واحد.

فهي تأخذ من الذاكرة الشعبية شكل قصص رواية – الأسلوب الدرامي لألف ليلة.

وتقترض من الذاكرة الفنية السلم الذي صعدت عليه الرواية العربية ابتداء من “زينب” لهيكل وحتى “الأرض” للشرقاوي، وأقصد بذلك الريف.

ولا أجد أي تفسير لانحياز بولص آدم لروايات وادي النيل سوى أنه من أقلية عرقية ودينية في بلد ذهب بالاتجاه المضاد لمصر. فقد كانت أول رواية عراقية، وهي “الرواية الإيقاظية” لسليمان فيضي عن المدينة، ومثلها أول رواية سورية وهي “نهم”، فقد دارت أحداثها بين حلب و بون – النصف الغربي من برلين.

كما أن مشروع أو فيروسات الاستشراق الغربي موجودة بقوة في صفحات الرواية التي تصور الشرق على أنه لاهوت كنيسة وناسوت مخفر. بمعنى أنه أرض سادية مخصصة للعذاب والمشقة فقط، والدسم في الخارج. (الحلم الأميركي على وجه التحديد فقد حل محل لندن مدينة الضباب وباريس عاصمة النور). ولا يتستر يوناذم على هذه الفكرة ويقول لموظف التأشيرات في السفارة: إنه يرغب بالبقاء في أميركا، فهو بلا مستقبل، وبلاده أضاعته. ولم يبق لديه أمل، وأمله موجود في أميركا فقط ص212. وكانت هذه أطول جملة ترد على لسان يوناذم في كل الرواية، الأمر الذي يؤكد مركزيتها وبالتالي مركزية أميركا بالنسبة إليه. ويعود للتأكيد على هذه النتيجة بكلام ينسب لراهب يدعى موشيه حين يقول: النور الطبيعي يسطع من الشرق، والنور الروحي في هذا العصر يأتي من الغرب ص217.

ولا أعلم إن كانت هناك علاقة بين اسم الراهب ومعناه، فموشيه هو نفسه موسى بعد إبدال بسيط في مخارج الحروف.

ولكن كالعادة سرعان ما يسفر الشرير عن وجهه، ويدخل يوناذم بدورة لا متناهية من التذمر والهجاء والحنين فيقول: هل هذه هي المدينة على حقيقتها؟

ثم يضيف: شعرت بالإحباط وقررت العودة إلى العراق.

ويختم هذه المناحة بقوله: متى أخرج من عبوة الروث هذه ص222؟

ولا يخرج عن القدر الاستشراقي المحتوم، وهو تتويج رحلة المخاطر بالنصر المؤزر، فيقابل جورج بوش ويلقنه عدة كلمات عربية ويحصد منه كلمات شكر وإطراء لدوره في رفد الاقتصاد الأميركي ص247، وكأنه علاء الدين وبيده مصباحه السحري (لمسة استشراقية لا يجهلها أحد).

ومع أن الاستشراق بحد ذاته ليس تهمة فهو باب ممنوع أو مغلق أمام تحرير الأدوات والأفكار من المشروع التوسعي للغرب. وكما تقول جوديت بطلر: هذه المشكلة لها علاقة بالأصول، فهي إما مستعادة أو مستوردة. بمعنى أن حريتها مشروطة، وتعاني من إملاءات بالوعي الباطن. حتى أن بناء رواية بولص آدم يعتمد على كولاج من الأدوات، نصفها متحول (مأخوذ من بواكير الرواية)، ونصفها الآخر موروث (يعود لتقاليد الفن الطبيعي). ولا يوجد أي إشارة تدل على التذمر من هذه القيود المريحة. وإذا اتبع بولص آدم في روايته السابقة “نينا تغني بياف” أسلوب المرايا المتقابلة – وتوزيع المراكز – وتكرارها – بحيث تكون الرواية بلغة دولوز وغوتاري جذمورا أو متاهة تحت الأرض، سرعان ما عاد لاتباع العقل الطبيعي وبناء شخصياته وهي تظهر وتختفي على مرآة واحدة وبالتسلسل.

مجلة فكر اللبنانية. عدد 54. نيسان 1984. ص 61.