class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

إلياس نصرالله

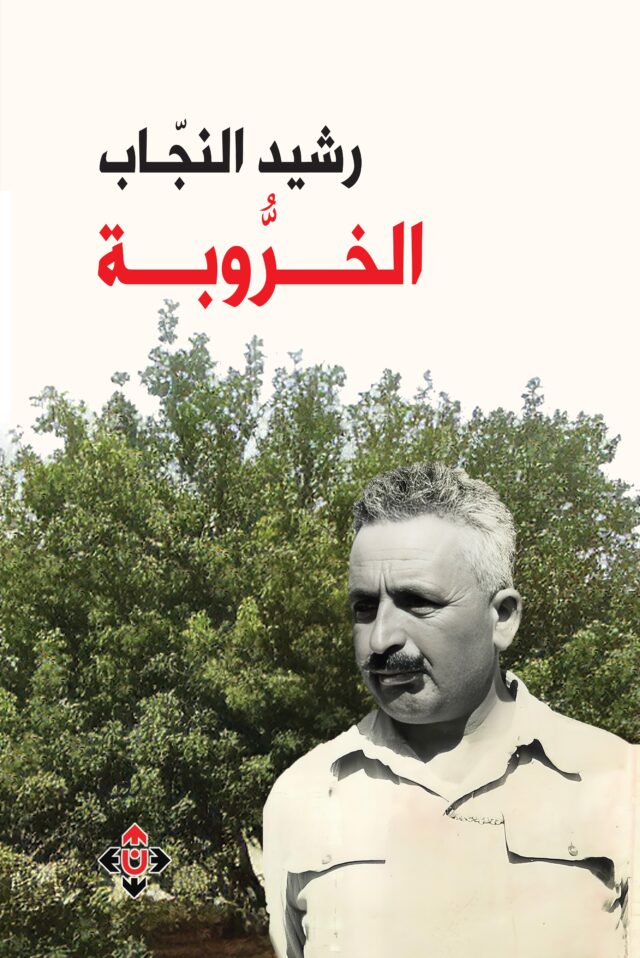

عن دار “الآن ناشرون وموزعون” صدرت في العاصمة الأردنية عمان رواية بعنوان “الخروبة” لمؤلفها رشيد عبدالرحمن النجاب المنتمي لعائلة النجاب الفلسطينية المعروفة من قرية جيبيا القريبة من مدينة بير زيت في الضفة الغربية، والمقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، وهو أحد المساهمين في الكتابة لجريدة “الاتحاد”.

لظروف خاصة، لم أقرأ منذ مدة أي عمل روائي عربي أو أجنبي وأقتصرت قراءاتي على الأبحاث التاريخية والسياسية التي استحوذت على معظم وقتي. فجاءت “الخروبة” لتحيي في نفسي من جديد حب الأعمال الروائية، علاوة على أن خلفية مؤلفها المعروفة لي وتوقعت أن أجد فيها ما يسرّ، وهوما حصل بالفعل ودفعني للكتابة عنها.

تميزت “الخروبة” بأسلوب سلس وجذاب يساعد القارئ على التركيز في القراءة والاستمتاع بالنص، مما جعلني أنهي قراءتها بسرعة. فالمؤلف ركز على تصوير الأجواء العائلية والاجتماعية التي نتجت عن عملية تجنيد السلطات العثمانية لرشيد النجاب، جد المؤلف، إبان الحرب العالمية الأولى، علاوة على وصف رحلة التجنيد وما صادفه الجندي رشيد خلالها وحتى نهاية الرحلة وعودته سالماً إلى مقر إقامته مع عائلته في جيبيا. فعلى الأغلب أنه كتب الرواية وفاء لذكرى جده رشيد ووالده عبدالرحمن وعمه سليمان وأفراد عائلتهم، مما يدفع القارئ إلى الاعتقاد بأن “الخروبة” هي شبه سيرة ذاتية لعائلة النجاب خلال القرن العشرين صيغت بأسلوب روائي.

ففي تعريفه للرواية الوارد على الغلاف الخلفي للكتاب، كتب محمود شقير، الأديب الفلسطيني البارز، قائلا “حين شرع رشيد عبدالرحمن النجاب في كتابة سيرة جدّه رشيد لم يجد بُداً، بسبب شحّ المعلومات الشخصية لديه عن الجد، من إطلاق العنان لمخيلته لكي تستحضر المرحلة التي عاش فيها جدّه أواخر أيام الدولة العثمانية التي شهدت إقدام الدولة على تجنيد الشباب الفلسطينيين والزج بهم في حروبها العديدة في أصقاع الأرض المختلفة”.

فتجنيد الشباب في فلسطين وغيرها من أقطار الامبراطورية العثمانية شغل حيزاً واسعاً من حياة مواطني الامبراطورية وجرت معالجته في الكثير من الأعمال التاريخية والأدبية على حد سواء، خصوصاً موضوع الفراريين، أي الجنود الذين كانوا يفرون من الخدمة العسكرية وحملات التفتيش عنهم واعتقالهم ومعاقبتهم من جانب الجيش التركي.

لكن مؤلف “الخروبة” امتاز عن غيره من المؤلفين الذي كتبوا عن هذه الفترة وخصوصاً الجندية في الجيش العثماني أو التركي، أنه في “الخروبة” قدًم لنا صورة غير نمطية عما أحدثه تجنيد الجدّ رشيد واقتياده مع المجندين الآخرين للقيام بالخدمة العسكرية. فالامبراطورية العثمانية في آخر عهدها كانت قد دخلت في حروب عديدة لم تعُد لدى مواطنيها القدرة على تحمل أعبائها، وساد شعور جارف بين الناس في فلسطين وغيرها من أنحاء الامبراطورية، بأن تلك الحروب “غريبة وفي بلاد غريبة، ليس (للمجندين) فيها ناقة أو جمل، فأي حكمة أن يُزج بالإنسان في معركة لا يعلم عنها شيئاً”، فانتشرت ظاهرة الفراريين انتشار النار في الهشيم مما خلف لنا على الأقل في فلسطين تراثاً كاملاً حول هذه الظاهرة.

فعبدالرحمن والد رشيد المجند ووالدته مِصِلحة، على عكس العديد من العائلات في الامبراطورية، أبديا موقفاً عقلانياً وواقعياً ولم يستسلما للأفكار التي انتشرت حولهما والداعية لتجنيب ابنهما الوحيد للتجنيد، بل أصرا على تجنيده على عكس أولياء الأمور الآخرين. وعبّر عبدالرحمن، الجد الأكبر للمؤلف، عن هذا الموقف بقوله “قد يبقى أمل بالعودة مهما كان قليلاً إن هو ذهب بالطريقة العادية، أما أن يختفي ثم يُلقى عليه القبض لاحقاً بصفته “فراري”، فإن هذا يلقي بمصيره إلى المجهول حتماً”.

كان ذلك موقفاَ شجاعاَ من جانب الوالد عبدالرحمن والوالدة مِصِلحة اللذين لم يغامرا بمصير ابنهما الوحيد. إلا أن هذا الموقف ما يميز “الخروبة” أنها كغيرها من الروايات عن فترة الحرب العالمية الأولى التي اشتهرت في فلسطين باسم “السفر برلك” لم تقتصر على أساس معالجة ظاهرة الفرار، بل تناولت جوانب أخرى من موجة تجنيد الشباب الفلسطيني في العهد العثماني لتصوير ما أحدثته عمليات التجنيد لدى أفراد عائلات المجندين من أولياء أمور وأخوة وأخوات وأقارب، بل حتى الجيران وأصدقاء المجند وأصدقاء عائلته. فعندما اقتاد الجنود الأتراك المجندين الشباب، لم يكن والدا رشيد وأفراد عائلته على علم إلى أين سيذهب ابنهم أو ما هي الجبهة التي اقتيد ليحارب فيها، رغم أن أحد الخيالة من الجنود الأتراك، عندما استعد ركب المجندين للتحرك من جيبيا، قال “إن مشوار هذه المجموعة لن يكون بعيداً”.

فرسم المؤلف مشهداً يعكس أجواء المنزل عقب مغادرة رشيد ومجموعة المجندين جيبيا، إذ انتابت أمه “أفكار، وهموم، وأشجان، وتساؤلات لن تهدأ قبل أن يترسخ واقع جديد يتمثل في عودة ابنها إلى أفق الرؤية اليومية”. وقالت أم رشيد “أعطوني مية”، وأضافت: “نشّفوا ريقي الله ينشف ريقهم، ضاقت الدنيا في عينهم؟ فش غير رشيد في الدنيا”! فيما نادى الوالد عبدالرحمن على ابنته فاطمة قائلاً “جيبوا لنا لقمة خبز وشوية زيت يابا، ثم دعا زوجته إلى الطعام، فردت أم رشيد قائلة “مش قادرة أحط اللقمة في ثمي يا أبو رشيد، خليها للصبح، الصباح رباح”. تناول أبو رشيد لقيمات معدودة، لكنه شعر بغصة فطلب جرعة ماء فشرب ودفع بالطبق بعيداً وقال “كأنني أرى رشيد يجلس ويأكل معنا، وقفت اللقمة في الزور ولم تجد للمتابعة سبيلاً”.

في الليل لم يغمض لأفراد العائلة جفن فمنذ تلك الليلة بدأت العائلة رحلة انتظار عودة رشيد، وما تنطوي عليه من عذاب وكوابيس. فأعلنت مِصِلحة الأم “رشيد عائد، هذا ما يقوله لي قلب الأم، طال الزمان أم قصر، سيعود رشيد وسأنعم بذريته من الأبناء ولا بأس ببعض البنات”. وظلت الأم على هذا المنوال طوال فترة غياب رشيد حتى عودته من الجندية. فعندما كانت العائلة تجلس لتناول طعام الغداء كانت أم رشيد تردد بلا انقطاع “وينك يمة يا رشيد؟ قديش كان يحب هالطبخة! الله يردك سالم… وصاحبت قولها تنهيدة عميقة تنبئ بحزن عميق”.

صحيح أن المؤلف استخدم مخيلته في استحضار المرحلة التي عاشها جدّه رشيد في تلك الفترة، لكنه إلى جانب ذلك اعتمد على معلومات عديدة من الواضح أنه سمعها من جده رشيد ووالده وأعمامه أو عماته عن جده وجدته وعلاقاتهم الاجتماعية مع أبناء جيبيا والقرى أو البلدات القريبة منها، معلومات ساعدته كمؤلف على تركيب مشاهد وصور عديدة دخلت في صلب الرواية. فعلاقة الجد الأكبر عبدالرحمن على سبيل المثال مع أبو سليم، أحد أعيان بلدة بير زيت، من الواضح أنها لم تكن متخيلة، كما تبدو من تفاصيل هذه العلاقة والزيارات المتبادلة بين العائلتين وتبادلهما الهدايا. الأمر الذي حفز المؤلف على توظيف هذه العلاقة الواقعية في النص الروائي على نحو أضفى عليه جمالية طبيعية.

أما البنتان فاطمة وحمدة، أختا المجند رشيد، فصادف أن التقيتا خلال جولة لجمع بعض العنب والصبر للعائلة أن صادفتا مجموعة بنات من بلدة كوبر القريبة، فسلمتا عليهن وجلستا لتبادل الأحاديث معهن، حيث كانت زيارة فرق التجنيد هي الموضوع الرئيسي في المحادثة. فسمعت فاطمة وحمدة من بنات كوبر أن ركب المجندين اتجه إلى بير زيت القريبة. فما أن بلغ هذا الخبر مسمع عبدالرحمن حتى قرر أن يذهب للقاء صديقه أبو سليم في بير زيت للاستفسار عن مصير رشيد.

فتبين له أن المجموعة التي كان رشيد من ضمنها اقتيدت إلى القدس، حيث كان هناك تجمع للمجندين من مناطق مختلفة في فلسطين جاءوا تمهيداً لنقلهم بالقطار إلى المكان المقرر لكل مجموعة. وظلت هذه الوجهة مكاناً مجهولاً بالنسبة للعائلة، ومصدر قلق لديها. فسمع عبدالرحمن من أبو سليم ما هدأ من روعه. وقال أبو سليم إنه كان بالصدفة بحكم عمله موجوداً على مقربة من محطة القطار في حي البقعة في القدس، عندما تجمع المجندون كل مجموعة على حِدَةٍ، استعداداً ليستقلوا القطار، فوقع نظره على رشيد إبن صديقه عبدالرحمن وظل يراقبه إلى أن شاهده يصعد إلى القطار، حيث سمع أبو سليم أن مجموعة رشيد ستغادر إلى دمشق. فاطمأن قلب عبدالرحمن عندما سمع هذه القصة من أبو سليم، وأدرك أن رشيد لم يُنقل إلى مكان بعيد وبإمكانه العودة إلى جيبيا بسهولة، على عكس المجندين الآخرين ومنهم من توجهوا إلى يافا ومنها بحراً إلى منطقة البلقان.

فالعلاقة بين عبدالرحمن وأبو سليم قدمت صورة ناصعة عن تضامن الجيران وأهالي القرى المجاورة مع بعضهم البعض في أوقات الشدة، وعلى سبيل المثال مع عائلات الشبان الذين تم تجنيدهم في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى. فالمؤلف قدم للقارئ صورة عن هذه العلاقة بأسلوب سهل ومبسط من دون تعقيد، وهو ما شدني للرواية وساعدني على التهامها وإكمال قراءتها بسرعة. فقبل أن تنتهي جلسة عبدالرحمن مع أبو سليم، استأذن عبدالرحمن ليذهب إلى السوق في بير زيت لشراء بعض السكر والشاي، فقال له أبو سليم “هذه المواد باتت شحيحة في الأسواق”، وأضاف “فثمة من يقول أن حرباً كبيرة على وشك الوقوع، لكنني أحضرت من القدس كميات وافرة من باب الاحتياط، وسيكون لك منها نصيب، ثم أن هذه المواد غير متوافرة في بير زيت، ولا حتى في رام الله”. فالمؤلف أراد من هذا الحوار أن يعطي فكرة للقارئ عن الوضع االاقتصادي والمعيشي الذي عاشته فلسطين إبان الحرب العالمية الأولى.

بالطبع غير ممكن للقارئ أن يهمل سعي المؤلف لتسجيل وقائع تجعل من النص الروائي ما يشبه السيرة الذاتية لجده رشيد، بطل الرواية. بل أكثر من ذلك، وكما يقول المثل العربي الشائع “شغل المعلم لروحه”، أبدى المؤلف اهتماماً أدق بعائلته ووفاء لوالده عبدالرحمن، الذي أصبح مهندساً زراعياً، وعمّه سليمان، المناضل السياسي الذي أصبح قائداً سياسياً بارزاً في فلسطين.

فروى المؤلف، أنه حين ذهب الجد الأكبر رشيد للقاء صديقه أبو سليم في بير زيت، مرّ قرب قطعة أرض “ممهدة لم يعلم عبدالرحمن في حينه أن حفيده وحامل اسمه وكنيته “أبو رشيد” سيناضل بالمعنى الحرفي للكلمة مع آخرين في سبيل إنشاء مؤسسة تعليمية تخدم تسعاً من القرى المحيطة، كان لها ولا يزال دور رئيس في تنمية المجتمعات المحلية”.

أما تطرق المؤلف أو إشارته إلى سيرة حياة عمه سليمان فجرت حين روى قصة العقاب الذي تلقاه المجند رشيد على يد الضباط الأتراك لتورطه مع مجموعة أخرى من المجندين في ارتكاب هفوة معينة أثناء التدريب، فحُكم على كل منهم بتلقي ثلاثين جلدة، حيث قدّر المشرف التركي بأن رشيد قد يصمد تحت الضرب مما يجعل المجندين الآخرين يصمدون هم أيضاً. فقرر أن يترك رشيد إلى النهاية. فلم يجد المؤلف لتصوير هذا الموقف سوى الاستعانة بالصمود الأسطوري لعمه سليمان، الذي عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ألقى الجيش الإسرائيلي عليه القبض بعد مطاردة طويلة، وجرى تعذيبه بوحشية في محاولة لانتزاع الاعترافات منه عن نشاطاته المعادية للاحتلال وعن تنظيمه السرّي، فصمد ولم يحصلوا منه على أي معلومة، فأبعده الإسرائيليون إلى لبنان، حيث استقبلته قيادة الثورة الفلسطينية استقبال الأبطال وتم تعينه عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني واختياره عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

فكتب المؤلف متسائلاً، هل علم سليمان بتجربة والده رشيد “وهو يكابد ما استجد من فنون التعذيب خلال النصف الثاني من القرن العشرين سيما في السجون الإسرائيلية؟ هل كانت هذه التجربة حافزاً آخر للثبات مضافاً إلى أسباب الثبات المبدئي الأخرى”؟ فاختيار المؤلف لذكر والده عبدالرحمن وعمّه سليمان أضفى على الخروبة مزيداً من المصداقية وطابعاً واقعياً.

الاتحاد