class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

بديعة زيدان

عبر شاهد قبر “إبراهيم الألباني” المولود في سورية، وما قبله من حكاية “فردوس” التي تصدّت بطريقتها للاحتلال الفرنسي لسورية، ولعنتها أو لعناتها، وما بعده من مآسي “سمير”، الراوي، في عمّان، وأسئلته التي لا تنتهي، سواء تلك التي يطلقها خارجه، أو يحبسها بينه وبينه، يقف القارئ أمام سردية حول هوية أسلاف صاحبتها المتفرقين في المنطقة، بعد نزوح عتيق جداً من ألبانيا لـ”الأرناؤوطيين”.

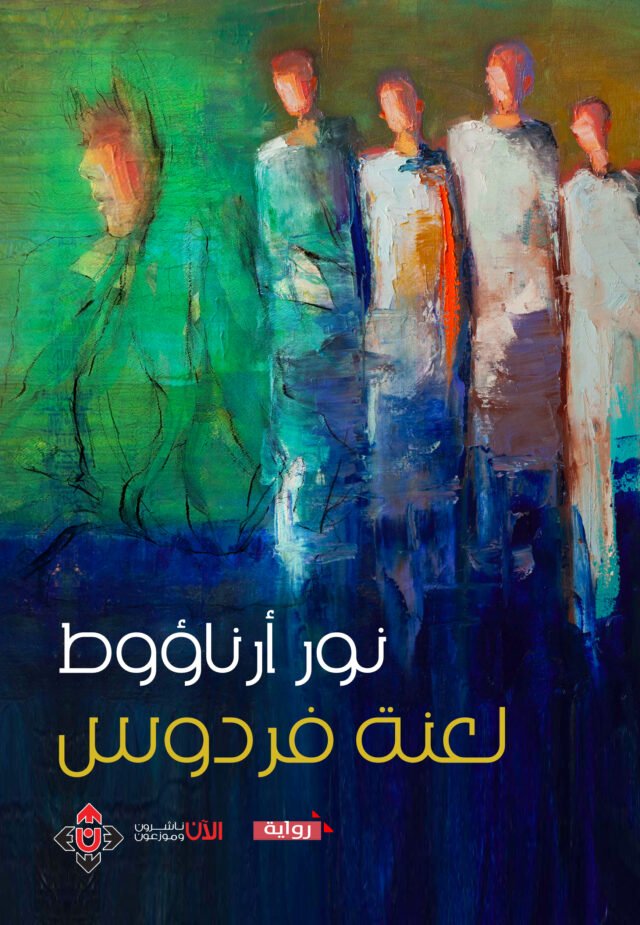

الحديث هنا عن رواية “لعنة فردوس” لنور أرناؤوط، الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” في العاصمة الأردنية عمّان.

ولعل ما أرادت أن تقوله الرواية، سبق وأن عبّرت عنه صاحبتها في إطار تقرير صحافي نشره موقع “رصيف 22” الإلكتروني، حين صرّحت بأن “دماؤنا أرناؤوطية، وانتماؤنا أردني”، مشددة على أن رحلتها في البحث عن ماضٍ يستند إلى حاضر لا يمكن إلغاؤه، رحلة يعوقها نسيان أفراد عائلتها الماضي يقابله انصهار كبير في مجتمع يعيشون فيه، وهو ما دفعها إلى إصدار روايتها الأولى “لعنة فردوس”.

تنطلق أحداث الرواية، حسب صاحبتها، من سؤال راودها منذ طفولتها ووصفته بـ”وعي الانتماء”، إذ كانت تواجه أسئلة كثيرة حول اسم عائلتها وغرابته، حتى أنها لم تستطع الإجابة حينذاك، مشددة على أنهم في الأردن مواطنون، لكن لم يتم إبراز هويتهم، وفي ألبانيا هويتهم معروفة بمجرد ذكر اسم العائلة، ما منحها الثقة بأن أصولها واضحة، ودفعها للعمل من أجل إبراز هويتها وثقافتها الألبانيتين، التي لا تتعارض وانتمائها للأردن.

وينتشر الأرناؤوط الألبان في العديد من الدول العربية، فعلاوة على الأردن، ثمة العديد من “الأرناؤوط” في فلسطين، وسورية، ولبنان، والعراق، ومصر، ودول المغرب العربي، هم الذي هاجروا على مراحل متعددة إلى بلاد الشام أكثر من غيرها، بحيث كانت البداية بعد حرب البلقان في الفترة ما بين 1912 و1931، عقب احتلال صربيا لولاية قوصرة، ومن ثم بعد سيطرة العثمانيين على بلاد العرب.

ولعل “وعي الانتماء” كفكرة محورية للرواية، تتجلى بوضوح، بعد صفحات من الحديث التفصيلي لـ”سمير” عن رحلته الحياتية المأساوية في أعقاب رحيل شقيقه “إبراهيم الألباني”، بالحديث عن حرب حزيران، ومفهوم الهوية والوطن.

“في صباح الخامس من حزيران سنة 1967، استفقنا على أصوات طائرات غطت السماء، وأعمدة دخان متصاعدة في البعيد.. توجهتُ مسرعاً إلى المشرقة، حيث كانت أمي تجلس بين شجيراتها المدللة مع مذياعها الصغير، شددتها من المذياع الذي كان ملتصقاً بها، وأنا أحدثها بصوت أعلى منه ومن صوت الطائرات (…) لم أرَ أحداً بقوة أمي وتماسكها، استقامت على مهل وكأن ما يدوي فوق رؤسنا طائرات ورقية (…) كانت حرباً واسعة اشتركت فيها مصر وسورية والأردن ضد إسرائيل، قاتل جيشنا العربي بكل حميّة وإخلاص، وخاض معركة برية في القدس ورام الله وطولكرم وجنين (…) في هذه المعركة استشهد طيارنا الباسل فراس العجلوني أثناء قصفه أهدافاً إسرائيلية، قامت بعدها طائرات العدو بضرب طائرته”، ليسرد مقولة على لسان أمه بأن “أينما كنا كانت تضحيات وطنية”، ومن ثم على لسان خالها “شكري” عبارة بيت القصيد، في حديثه معها، بأن “التضحيات لا يلزمها وطن، إننا أوطان أنفسنا أينما حللنا، الصدق يمشي في عروقنا يا ابنة اختي، صدقنا للتراب الذي تخطو عليه أقدامنا. أنا هنا اليوم في الأردن أقدم روحي دون أن أفكر مرّتين في سبيله، والبارحة كنت في دمشق وقدّم أهلنا أرواحهم، وكأنهم ولدوا من ياسمينة دمشقية (…) هذا ما كتبناه نحن بدمائنا، عليكِ أن تكوني فخورة يا عزيزتي، فأنت تحملين عروقاً حرّة”.

والفكرة ذاتها تعود على لسان “سمير” في تأويله لرحيل “إبراهيم الألباني” شقيقه الأكبر.. “إبراهيم مات في سبيل فكرة، حبّه للوطن وأنه ابن هذا البلد، وأنه وإن لم يولد على أرضه فهذا لم يمنعه من التنحي جانباً كعابر سبيل، بل كان شغوفاً متيّماً بسمائه وهوائه وترابه، جاهد إلى جانب أهله كأنه وُلد هنا مئة مرّة، إبراهيم أثبت أن الوطن ورث للجميع، لجميع من يحتمي به.. قالها مرّة: الأردن لم يفرق بيني وبين من ولد أجداده هنا، وأنا لن أفكر به وطناً أصحو وأنام به فيشبه وطناً للإيجار”.

كان يتردد سمير على جبل القلعة، بل يجد فيه ما يُبرّد سخونة أيامه، حتى أنه غفى للحظات ذات مرّة، ليصحو على صوت عجوز ثمانينية، واصبح يلتقيها هناك.. حدثته عن “فردوس” التي كانت تساند الثوار أيام الانتداب الفرنسي في الشام، وعن المناضل أبي رشيد، لنحاول رفقته معرفة من تكون “فردوس”، وكيف قضى الفرنسيون على عائلة أبي راشد الشلبي في دمشق، ثم ينقلنا إلى حكايات “شكري” خال والدته وكيف انضم للإنكشارية، هو الذي كان مأموراً لمحطة سكة الحديد في المفرق، ليتعرف إلى والد سمير الذي يخطب ومن ثم يتزوج ابنة اخته التي كانت تقطن في دمشق، وغيرها من الحكايات، قبل أن يكشف لنا أو تكشف لنا أرناؤوط أن “فردوس” هي جدة والدة سمير، وأم “شكري”، والتي تعيش عودة مفترضة من موت عتيق، لإتمام مهمة لا تنفك عن محورية الرواية، أي “وعي الانتماء”، وتتمحور حول “البحث عما يربط وجودنا هنا في هذه الأرض التي نعيش عليها، وسندفن فيها”، وهو سؤال الروائية نور أرناؤوط، التي تلبستها روح “فردوس” تارة، وتلبّست شخصية “سمير” التي صنعتها سرديّاً، وغيرها من الشخصيات الحقيقية أو المفترضة، وذلك لكونها ناشطة اجتماعية في لم شمل الأرناؤوط في الوطن العربي، وتبادل الثقافات مع البلد الأم، ألبانيا.

(صحيفة الأيام، 25/3/2025)