class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

منذر اللالا

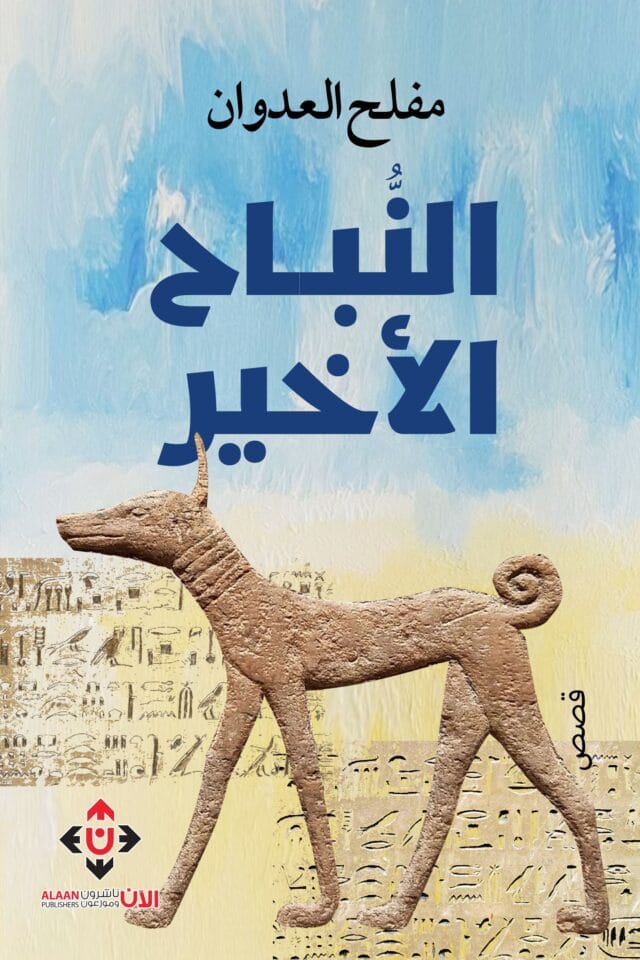

في زمن يُخاتِل فيه الحاضر، وتتقافز فيه الأزمنة كأشباح، لم تعد القصة القصيرة تكتفي بسرد الحكاية، بل صارت تميل إلى تفكيكها، وإعادة بنائها من رماد المعنى وتشظي الذاكرة. لقد تحوّل الزمن في السرد المعاصر إلى بطل خفيّ، يتقافز داخل النص لا كخلفية للأحداث، بل كمجال مضظرب للكشف والتأويل، ويتجلى هذا التوجه في مجموعة “النباح الأخير” التي تنحاز الى سرد فني يعيد ترتيب الوعي الزمني، ويعيد للقارىء أسئلته المؤجلة عن الوجود والخطيئة، والمآلات والنجاة. وقد أصاب الناقد الإيرلندي فرانك أوكونور حين قال: “إن ما يميز القصة القصيرة هو إحساس عارم بالوحشة أو بالتوحد الإنساني”، وهذا ما تؤكده قصص “النباح الأخير” للكاتب مفلح العدوان، التي تأخذ من تعريف أوكونور الميل إلى الوحشة والقلق الوجودي، وتسلك منحاهما، لتجعل المتن القصصي سائلا مُلتبسا، بقدر التباس السارد ذاته، وهناعلى القارئ ألا يطمئن، بل عليه أن يزعجه هذا الالتباس، ويوقظه ليسأل: لماذا؟ وكيف؟ وإلا تحولت القصة إلى وثيقة باردة بلا أثر أو دهشة، وفقدت سحرها الإيهامي وتحوّلت إلى دعوة تنتهي بانتهاء المعلوم منها.

تشظي الزمن: تقنية تتجاوز السرد إلى الوجود:

تتسم المجموعة القصصية “النباح الأخير” بتقنية التشظي الزمني التي لا تقتصر على كونها أداة سردية فحسب، بل تتجلى كموقف وجودي يعكس رؤية الكاتب العميقة للتاريخ والهوية عبر تفتيت الخط الزمني التقليدي، ومن أبرز مظاهر هذا التشظي في نسيج المجموعة:

تعدد العصور والطبقات التاريخية، يبرع العدوان في نسج نصوصه من خيوط زمنية متناقضة ومتداخلة، لتشكل لوحة فسيفسائية تختلط فيها الأزمنة ببعضها البعض:

القديم والأسطوري: تتجاوز بعض القصص حدود التاريخ المدون لتلامس الأسطورة والنبوءة، كما في قصة «أصحاب الكهف» (ص 9-16) التي تمزج ببراعة بين الرواية الإسلامية والمسيحية، وتُدخل شخصية «يمليخا» الأسطورية إلى سياق الزمن المعاصر، ليصطدم بزمن مغاير، وبالمثل، تستحضر قصة «برج الناقة» (ص 17-26) أسطورة صالح وقوم ثمود، مع حوارات مكثفة بين النقوش الصخرية والذاكرة الجمعية، مما يجعل الماضي الأسطوري حاضرًا بوعيه وتداعياته.

الوسيط والإسلامي: يُعيد الكاتب إحياء حقب تاريخية وسيطة وثرية، لكن برؤية نقدية معاصرة، فـ”لفائف القلعة” (ص27-41) تُجسّد صراع بني عوف مع المماليك في قلعة عجلون، مع تداخل زمني مع الحاضر الذي يجد نفسه أسيرًا لذات الصراعات التاريخية، و”مسيح عفرا” (ص53-63) تروي قصة الشهيد الأموي فروة الجذامي، مستعيدة مشاهد من معركة مؤتة، لتربط بين تضحيات الماضي وإخفاقات الحاضر.

الحديث والمعاصر: لا يغفل العدوان عن الزمن المعاصر بتشظياته وهمومه، فقصة “أيقونات مبتورة الرأس” (ص43-52) تربط بين التدمير التاريخي لفسيفساء ميفعة (أم الرصاص) والنهب الحديث للآثار، لتوحي بأن الجريمة التاريخية تتكرر في أشكال جديدة، و”بغداد.. محطة الرجل القادم” (ص 93-100) تعيد تخيل سيرة سعيد الفديني الأموي المهزوم، مع تلميحات بارعة للصراعات المعاصرة، مما يجعل هزائم الأمس تتشظى في حطام اليوم.

ويتعمد الكاتب كسر الخط الزمني، ليس كتقنية لدهشة القارئ فحسب، بل لتجسيد حالة الوعي المتشظي، ويتقن الكاتب القفز بين الماضي والمستقبل، كما في قصة “النباح الأخير” (ص9-16)، ينتقل “يمليخا” من الكهف القديم إلى عمان الحديثة، ليكتشف عملات نقدية رومانية بيد باعة معاصرين، في مفارقة زمنية تكسر حاجز القرون وتكشف عن استمرارية ضياع الهوية والتغير الجذري في القيم، ونلحظ تجاوز الزمن حدود الحياة والموت في “المجوس يحرقون البازلت” (ص117-125)، حيث يحاور حفيد الملك ميشع مسلته في متحف اللوفر، متحملاً «وزر جده» الذي أحرقها طمعاً بالذهب، هذا الحوار لا يُحيي الماضي فحسب، بل يجعله حاضرًا بمسؤولياته وتداعياته على الأجيال اللاحقة.

ويرسل الكاتب رؤيته النبوئية كما في قصة “عُرس ابنة الخوري” (ص109-116)، تتنبأ “مريم” بخلاص قريتها الفحيص قبل قرون، بينما يستعيد الكاتب مجزرة تاريخية كرمز لمقاومة الظلم، مما يدل على أن الزمن النبوئي يتداخل مع الزمن التاريخي ليمنح الأمل أو يحذر من التكرار الأخطاء.

في المجموعة أيضا، يُحوّل المفلح الزمن كفضاء للهوية والذاكرة المتشظية لتصبح الأماكن إلى منصات زمنية تختلط فيها طبقات التاريخ، لتكون الذاكرة ذاتها متشظية وغير مستقرة، فالأماكن (مثل عجلون، البحر الميت، وادي رم) تُصبح مسارح تختلط فيها آثار الرومان، بقصص الأنبياء، وجراح الحروب الحديثة، هذا التراكم لا يُعيد بناء الزمن، بل يُظهر تشظي الهوية وانفصالها عن جذورها أو ضياعها بين أزمنة مختلفة، يتجلى الضياع في التسميات؛ ففي “أيقونات مبتورة الرأس”، تتساءل الشخصية: “أهي ميفعة أم أم الرصاص؟” (ص44)، لتعكس تشظي الهوية بتشظي الزمن، وكأن التاريخ لا يستطيع أن يحدد ذاته، فكيف للأفراد أن يفعلوا؟.

سنقف أمام ثلاث قصص تشكل جوهر هذا التشظي الزمني في المجموعة، وهي: “برج الناقة” “لفائف القلعة” “نبؤات راهب الزرقاء”.

حيث تُبحر هذه النصوص الثلاثة في بحر التاريخ والرمز والأسطورة والقلق المعاصر، وتعيد تشكيل الزمن لا بوصفه تسلسلاً، بل مرآة محطّمة تنعكس عليها ظلال الفقد، وارتباك الوعي، وتكرار الخطيئة بصيغ جديدة.

برج الناقة الزمن كندبة على صخر النبوءة.

في هذه القصة، يتداخل الزمن الديني بالزمن الأسطوري، ويتشظى داخل وعي الراوي الذي لا يستطيع أن يجزم إن كان شاهدًا أو جزءًا من الجريمة الكبرى « عقر الناقة « فالزمن ليس خطيا، بل يتمحور حول ثيمة الانتظار المؤجّل، كأن البطل يعيش في حالة «برزخ سردي»، بين ما كان وما سيكون: « هل كنت معهم حقا؟! أم أنا بقايا من زمنهم..منسيا هنا؟ « أو في عبارة: « لماذا بقي الجميع صامتين ولم يتحدثوا؟!، وهذه السؤال القادم من قلب النص، يعانق تلقائيا صرخة غسان كنفاني في نهاية روايته الخالدة» رجال في الشمس»: لماذا لم تدقّوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ في كلتا الصيحتين، تتجسد المأساة الكبرى في الصمت، صمت الضحية، صمت الجماعة، صمت من يعلم ولا يتكلم، الزمن هنا يصبح قبرا مؤجلا للحقيقة، لا يُفتح إلا بصوت عالٍ، لم يصدر قط.

«لفائف القلعة» الزمن المخطوط والمنسي

بين جدران قلعة متداعية، يُفتّش الراوي عن معنى مفقود، فيفتح لفيفة تلو الأخرى، لا ليقرأ الماضي، بل ليواجه تكراره المقنّع في الحاضر، يقول الكاتب: “كلما فتحت إحدى اللفائف، شعرت أنني أقرأ ما سيحدث، لا ما حدث”

هذا النص يُمثّل ذروة تفكيك الزمن التقليدي، الماضي يُستشرف، والمستقبل يُتذكّر، والرواي لا يعرف إن كان قارئا أم مكتوبا، الزمن هنا كتابةٌ في كتاب مفتوح على الاحتمال، لا على القطع،وتبدو القلعة رمزا للواقع العربي الممزق، حيث لا تزال المخطوطات القديمة تُقرأ خارج سياقها، ويُعاد إنتاج الخطأ التاريخي ذاته دون وعي.

“نبوءات راهب الزرقاء” زمن النبوءة بين الخوف والتأويل

في هذه القصة، تندمج الصوفية بالسياسة، والانتظار بالنبوة المجهضة، الزمن يسير كما لو أنه يدور في حلقة مغلقة، حيث الرهبان يكتبون النبؤة، لكن لا أحد يجرؤ على قراءتها كاملة.

قال لي الراهب: “لا تقرأها دفعة واحدة، الزمن لا يحتمل الحقيقة دفعة واحدة!”.

هنا، التشظي الزمني يأخذ بُعدًا إيديولوجيا، حيث المعرفة مقطعة ومؤجلة، وكأن الراوي، كالعامة، لا يملك إلا نُتَفًا من المستقبل.

الزمن في القصة مشوّهٌ بالرقابة، وبالخوف، وبالتأجيل المتعمد، وهو تشويه لا يختلف كثيرًا عن المشهد العربي الراهن، حيث الحقائق تُجزّأ، والنبوءات تُقصّ لتناسب السلطة لا الحقيقة.

ليست هذه القصص الثلاث مجرد حكايات تقف عند تخوم الزمن، بل هي مرايا كاشفة لوجع الإنسان العربي الحديث، وارتباكه المزمن أمام تكرار الخسارة، وتواطؤه مع الصمت، وارتباكه المزمن أمام الخوف.

ولماذا لا نقرأ النبؤة كاملة؟! كما في قصة “نبؤات راهب الزرقاء” لماذا صمت الجميع؟ كما في قصة “برج الناقة”

هنا الأسئلة لا تخص الماضي وحده، بل تكشف عن حاضر مريض بالإنتظار، بالرقابة، بالرضا بالخراب.

في هذه المجموعة، لا يُعالج الزمن بوصفه زمنا خطيا متسلسلا أو خارجيا جامدا، بل يتجلى في خصائص الزمن النفسي، أو ما يمكن وصفه ب”الزمن الداخلي للحكاية”، ولا ينحصر الزمن القصصي في خطية تاريخيةٍ تقليدية، بل يتشكل كزمن داخليّ ونفسيّ، تحكمه انفعالات السارد وحالاته الشعورية، لا تسلسل الوقائع، إنّه زمنٌ متشظٍّ، ينهض من تداخل الأزمنة لا من انتظامها: ماضٍ سحيق، وآخر قريب، وحاضرٌ متهرئ، ومستقبلٌ يُلمّح إليه ولا يُقال، وزمنُ حلمٍ يطفو على تخوم الهذيان والرؤيا، هكذا يتجسّد الزمن في النصوص كنسيجٍ متداخل، تُعيد القصص ترتيبه لا لتمثّله بل لتفكيكه، فتغدو الحكاية بذلك استبطانا للزمن، لا استعراضا لتسلسله، وتغدو الذاكرة مسرحًا متشظيا للألم، أكثر من كونها خزانًا للتاريخ.

وهي بهذا المعنى، ليست دعوة لتذكر ما مضى، بل دعوة لإعادة السؤال، وكسر الصمت والنباح أخيرا ؛ لا خوفا، بل احتجاجا على زمن لا يزال يعقر ناقتَه كل يوم!.

(منذر اللالا، صحيفة القدس العربي، 16/7/2025)