class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

عادل ضرغام

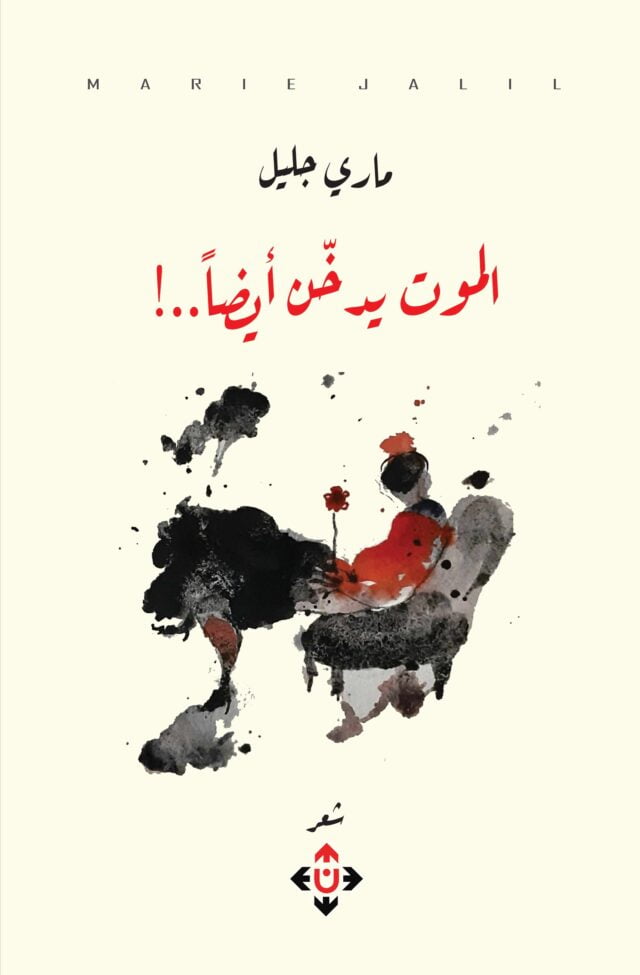

تتجلى شعرية ديوان (الموت يدخن أيضا) للشاعرة اللبنانية ماري عبدالجليل في منطقة غائرة بعيدة داخل الذات التي لا تكفّ عن البحث عن انسجامها المفقود، من خلال الحلم وصناعة العوالم التي تكمل النقصان الحادث. والنصوص تنتهج التأمل الهادئ والمراقبة المستمرة للذات في تجذّرها داخل سياق عام يكيّف حركتها ويوجهها، ويكسبها مساحة من الانعزال لتستلقي داخل عالم لا تقاومه، ولا تستسلم له في الآن ذاته، لأن ارتباطها به فقد كل موجبات الصراع. والذات الشاعرة في نصوص الديوان بهذا الانسحاب المفروض أو المختار، لا تتوقف عن مراقبة واستحضار وتشكيل العوالم البديلة الأخرى، وتدمجها في إطار لا ينفصل عن الإنسان، بل تعطي له وجودا أعلى، فيه نوع من التجاوز، يتخلص من تشظيه الملموس داخل عالم البشر.

الانسجام صفة أساسية تلم شتات العوالم الأخرى، عوالم الطيور والحيوان، بينما يأتي التشظي والتدابر والتنافر جزئيات أساسية للوجود الإنساني. يعاين القارئ في هذه النصوص تشكيلات غائرة للذات والوجود، تصنع سمتها البسيط والهادئ الذي يحفر بعمق لا يخلو من قصدية، في اختيار الرمز الكاشف عن القلق والوجود الإنساني، فتوحّد- في ظل ذلك- بين الحياة والموت، فالموت في هذه النصوص ليس انتهاء أو خروجا من الحياة، لكنه استمرار وتجل مغاير لها، ومن ثمّ تتوالى الإشارات في النصوص الكاشفة عن الاستمرار بعد حدث الموت، سواء فيما يخص الأفراد، أو الإطارات التي يتمّ تشييدها باستمرار بعد انتهاء موجبات وجودها.

الرؤية الخاصة للموت بوصفه استمرارا ووجودا، لا انقطاعا وانتهاء، أوجدت في النصوص نوعا من دائرية الزمن، مرتبطة بفعل الذاكرة والمتخيل، فالذاكرة تعاظم على خطية الزمن، لأنها منفتحة على الماضي، وفي الوقت ذاته منفتحة على المستقبل، فكل شخص لا ينفصل عن ذاكرته الممتدة في الماضي، وأشكال من ماتوا تتجسد فيه، وهو- بحد ذاته- تكوين منفتح على المستقبل، ليبدو الوجود الفردي أو الوجود الجماعي إطارا دائريا دائم الحركة. في هذا الديوان تصنع النصوص تميّزها من الإصغاء والإنصات للداخل، ولفعل المراقبة للعالم والوجود، ومن معاينة الأسئلة الوجودية القلقة في محاولتها للإجابة عنها. يتجلى كل ذلك في لغة مصفاة، لا مجال فيها لخروجات استعارية ناتئة تستدعي التوقف، يتمّ الاكتفاء فقط بجانب سردي مؤسس بعناية في اختيار المدخل الكاشف عن عمق اللحظة الموجودة في بؤرة الرصد والمراقبة، حيث تخلق من خلالها لحظة شعرية مكثفة بالبساطة وزاوية الرصد المنتقاة، وتنقلها من خلال فاعلية الاستبدالات الشعرية، لخلق عوالم لها راهنية واقعية ومتخيلة في الآن ذاته.

اللحظة الشعرية أو الزمنية داخل نصوص الديوان لحظة ثمينة جدا، لأنها ليست أحادية صاعدة أو متقدمة للأمام، بل تشكل بؤرة تجميعية للحظات متباينة زمنيا تتقافز وتتكوّم لحظة الكتابة، ويحدث حضورها وتفاعلها غنى وإضافة للنصوص. فالرصد أو المقاربة الشعرية في النصوص لحظة موزعة بين حركة وثبات. فاللحظة الشعرية لحظة انصهار لكل التواريخ والأزمنة التي تستدعيها، مجمّعة إياها وفق بنية شديدة الخصوصية. يجد القارئ نفسه داخل زمن آني متعامد مع الذات، لكنه زمن لا يخلو من الفجوات أو المفارقات، فهو زمن مثقوب بارتجاعات، وبناء إطارات متخيلة، تجعل الإمساك بلحظة واحدة محددة، فيه نوع من الصعوبة أو الاستحالة.

اللحظة الشعرية والمفارقات الزمنية

تستند اللحظة الشعرية على زمن متعدد، فالزمن ليس آنيا أو ماضيا أو مستقبلا، لكنه زمن منصهر سيال دائري، وقد توجهت النصوص في الديوان توجها كاشفا عن ذلك. في نص (أبعد من النسيان) يوجد اشتغال على مفهوم أو تجلّ خاص للزمن، لا يرتبط بالزمن التصاعدي المستقيم المشدود للأمام، لكنه زمن دائري، فيه الكثير من الارتجاع والاستباق، مما يجعله زمنا خاصا، حيث يبتعد عن الراهنية الآنية- وإن كان ينطلق منها- ليذهب إلى أغوار الماضي البعيد، ويسافر للمستقبل ليؤسس زمنا لم يتحقق بعد، بل ما زال في طور التكوين. يمرر النص فكرته من خلال بناء محكم، والوقوف عند أجيال متداخلة غير منفصلة، تستدعي وجودا دائريا من الانفتاح على الأجيال الأربعة، وهي على الترتيب (الفتاة أو الذات صاحبة السرد وشقيقتها)، ثم جيل أمهما، وجيل جدتهما، وجيل ابنيها الذي ما زال في طور التكوين.

في هذا النص الشعري يجد القارئ نفسه أمام لحظة زمنية شعرية متراكبة من لحظات سابقة وتالية، يقول النص (تقول لي أختى/ إنها أكبر مني بخمس سنوات/ ولكن ما أذكره أنني أكبر منها بهذه الحيوات/ تقريبا) من الفقرة الأولى هناك تأسيس لمقابلة واضحة بين الزمن التصاعدي الأحادي الممثل في الأخت، والزمن الدائري الشعري الذي يهشّم ويزلزل هذا التصاعد الأحادي للأمام. فالساردة في النص الشعري لا تمثل – زمنيا- حياة واحدة، بل هي مشدودة لوجود يجمع لحظات أو مفارقات زمنية متباعدة، الجدة والأم، وزمن ابنيها الذي ما زال في طور التكوين. الفارق هنا يتجلّى بين لحظة واقعية أحادية ولحظة شعرية لازمنية متعددة الانحناءات والانعطافات والارتدادات والاستباقات.

هي لحظة الشعر أو لحظة الذاكرة التي تكوّم اللحظات المتباينة، وتصنع لها سياقا يكيّف وجودها الفني، من خلال المرآة التي تخلط اللحظات، وتزلزل الآني بانفتاحها على الماضي (أنظر في المرآة/ أرى وجه أمي يقول لي/ من أنت يا فتاة/ ملامحك أعرفها تقريبا؟). وإذا كان الزمن دائريا يخلخل الأحادية المستقيمة، فإن هناك وجودا يظل حاضرا للموتى، فالموت ليس انتهاء، بل يتعاظم على هذا الاختفاء العيني الملموس، ثمة وجود حي يظل متحركا، نصنعه بالحلم أو بالارتداد، أو من خلال الوسيط (المرآة) الذي يكشف ملامحنا، ويعريها، ويجذّرها من خلال التشابه في أزمنة سابقة أو لاحقة. وكلها- أي الحلم والذاكرة والمرآة- تؤسس تعاظما على أحادية الزمن الخطي، وتخلخله صانعة زمنا يحتوي على لحظات عديدة. وهذه اللحظات ضد الموت، لأنها قادرة على استحضار أصحابه، وجعلهم دافقين بالحياة والحضور.

وكل هذه الآليات الموجودة تشكل قدرة خاصة للبشر لصناعة حياة ممتدة، تتقاطر متجاوبة في اشتمالها على حيوات فردية، وتجعلنا نعيد النظر في الأفكار المؤسسة، ففي نص (زهرة العدم) يبدو أن تأسيس هذه الحيوات المصاحبة أو المتعاظمة على التلاشي والانتهاء في تجليهما الواقعي، يحدث انعتاقا من سلطة الزمن، ومن الحدود المادية بإطاراتها الزمنية، من خلال الأخيلة أو سلطة المتخيل التي تصل بالإنسان إلى ضفاف اللذة، وإلى نشوة الموت والوصول للإحساس بالعدم، ومن ثم يصبح الحديث عن جمالية القيامة أو حدوثها المتخيل له بعض المشروعية داخل النص الشعري.

وقد نجد في نصوص أخرى أننا أمام زمن يولّد وجودا جديدا مغايرا للوجود الواقعي، وهي فكرة قريبة من تأسيسات بول ريكور للزمن اللغوي أو النصي في مقابل الزمن الواقعي، على نحو ما يمكن أن نرى في نص (خفة تحتضن موتي) فهناك احتفاء بالغياب الذي يشير إلى وجود مغاير للوجود الواقعي، وتحولات دالة للوجود المادي إلى وجود جديد من خلال الحكايات أو كتابة الحكايات. الذات لحظة القراءة أو الكتابة – في منطق النص الشعري- تكتسب وجودا جديدا، وجودا لا يخلو من الخفة والارتفاع، يحتضن- كما جاء في العنوان- الموت، أي الوجود الواقعي الذي تفتت أو غُيّب تغييبا لحظيا، يقول النص (لم يسألني أبي عن سرّ اختفائي كل ليلة… ويعرف/ أنني أذهب بالمساء إلى تلك/ الحكايات التي لا يعرف نهايتها/ أحد/ أعيد كتابتها/ لأستعيد بالحبر أصابعي/ أذهب بعري شجرة/ إلى تلك الحديقة/ أرسم لها وجها وجسدا/ بأطراف عديدة/ تحتضن ظلي/ وهو يغادر/ جسدي).

فالقارئ في النص أمام زمن لغوي أولا، ونصي ثانيا، يخلقان وجودا جديدا قائما على المفارقات الزمنية من محدودة إلى مطلقة أبدية، مشدودة للمتخيل، وللإطارات التي تصنعها الذات. وإذا كان الزمن في النصوص الشعرية زمنا نصيا أو شعريا، فإن الأداة الفاعلة في خرق التمدد الأحادي، وخلق المفارقات الزمنية تتمثل في فعل الذاكرة، حيث تحلّ بمنطقها الزمني، وبجزئياتها التي تغيّر وتهشّم الوجود الواقعي، لتنحت وجودا ينتمي إلى لحظات إنسانية وشعرية متجاورة. ففي نص (عصير الحب) تؤدي الذاكرة دورها في استعادة الماء والحنين والدموع، في لحظة تجلّ مغايرة للآني، وحين تطلّ هذه الجزئيات فاعلة يتجلى هذا التكوين من خلال يد الحبيب التي تمسح الرطوبة، والصوت الذي يذوب في الفم، ويمعن في حضوره بالجسد الذي يفقد بالتدريج اتصاله بالعالم الواقعي، ليؤسس اتصالا خاصا بفعل الذاكرة وسطوة المتخيل.

الفارق بين الزمنين فارق بين غياب وحضور، وجود لحظي قد يمتد ووجود دائم، ففي الوجود اللحظي يتمّ عقد الاتصال مع المتخيل، وفي الوجود الدائم هناك انتباه وشعور بالأفق المحيط (مررت اسمك بالأمس/ على طرف لساني/ تذوقت طعمه/بشهوة حتى ذابت حروفه في فمي/ البارحة حين انتبه الفجر/ إلى لمعة الضوء في أعيننا/ خجلت الستائر وأشاحت بوجهها/ عما ارتكبته في السر أيدينا) هنا تلحّ المفارقة الزمنية من خلال التوحّد بين الذات الساردة والمعشوق بفعل المتخيل والانفصال عن الواقع، وصناعة حياة متجاوزة للمعيش وحدوده وملامحه، ولكن كل ذلك يتمّ نقله واستبداله إلى إطار جديد، يرتبط بالإبداع الفني، والتحولات من ملامح الإنسان العادي إلى حدود الشاعر (هكذا نصعد بنشوتنا/ إلى الأعلى.. أقصى/ إلى عنق القصيدة) فهناك ثمة حياة يتمّ تنضيدها بفعل المفارقات الزمنية، وبفعل الحركة الدائمة من ماض إلى حاضر، وبفعل التحوّلات الجذرية التي تتكوّن لحظة فعل الكتابة، أو اللحظة الشعرية.

المفارقات الزمنية أو التحولات الشعرية مرتبطة بإطار ليلي، فهذه المفارقات تصنع حيّزها وفضاءها في كل النصوص أثناء الليل، لأنه أكثر قابلية واستجابة للأحلام، ولخلق العوالم والإطارات خروجا عن خطيّة الزمن وواقعيته. والنهار في الوجه المقابل يأتي ممثلا للحركة المنطقية والتجلي الواقعي، لا مجال فيه لصناعة أو لحركة المتخيل. في نص (صراخ المرايا) يأتي النهار يائسا، وكأنه في جنازة، ويشير النص إلى فيلم (ساعي البريد لن يدق الباب مرتين) ، وإلى بطليه (جاك نيكلسون) و(جيسيكا)، وفي ذلك إسدال لفاعلية الواقع، وتغييب للمتخيل، وانتفاء القدرة على تحريكه إلى فضاء الأمل والانتظار.

وفي نص (دمعة حنجرة) يأتي النهار وسيلة من وسائل الانتباه وتفكيك الاتصال بين الذات والعوالم والإطارات المصنوعة التي تقوم الذات بحياكتها وتأسيسها ليلا، فالنهار جهم صلب، يفكك الوحدة بين الإنسان والظل، ومن ثم يمكن تبرير وجود إشارات للصمت والدموع، ارتباطا بموت القدرة على صناعة المتخيل (كان موتا كافيا/ ليهدأ النهار). في المقابل نجد الليل بابا للمختزن المتواري وإيذانا بالظهور، رجوعا إلى إشكاليات الذات الممتدة، وإكمالا للإطارات المصنوعة للنمو في ليال سابقة. فتكرار كلمة (الليلة) في بداية كل فقرة من نص (رشفة أخيرة) إشارة لسياق المتخيل وفضائه من جهة، ومن جهة ثانية إشارة لفاعلية الليل المتوالية في استحداث مفارقات زمنية، في بناء أطر حامية للاستقواء الذي تمارسه الذات ليلا بعد كل نهار. فالإطارات المتخيلة المصنوعة تشكل إطارا من الانسجام الجزئي، وذلك من خلال رتق الجزئيات اليابسة والمتغضنة في الروح، حيث تعيد الذات إلى مساحة الطفولة المكفولة من الآخرين، يقول النص (رشفة أخيرة/ ويخفق قلب الليل بالبهحة/ قبل أن يجهش بالبكاء/ كطفل فقد حلمة أمه).

فقارئ الديوان سوف يدرك أنه أمام إطارين: أحدهما خامل مطبق (النهار)، والآخر حاضر وفاعل (الليل) حيث يشكل مجالا للحركة. وسوف يتأكد ذلك المنحى من خلال نصوص عديدة، مثل نص (صحوة)، أو في نص (شهوة الحروف) حيث يعيد النص تأسيس صور الأبوة وفاعليتها ليلا، لأنه طريق المتخيل والذاكرة الجاهزة للتشكيل في إطار مغاير في كل عودة، يقول النص في نهايته مؤكدا على تلك الفكرة (للمساءات/ اعترافات مثيرة/ وحده الفجر/ يعرفها). فالفجر- بداية النهار ومعادل بداية الرجوع للثقل الواقعي بعيدا عن الطيران والخفة في إطار المتخيل- يدرك هذه التشكلات التي تؤسسها الذات لحظة انتهائها وانطفائها. ويتكرر المنحى ذاته في نص (بخفة غيمة)، فالليل أو الغروب هو بداية الانعتاق من الخطية الزمنية الواقعية، ومن ثم تأتي الذات قادرة على الارتفاع والطيران، في شعورها بالخفة فوق القمم، فقد تحوّلت الذات- في ظل صنع متخيلها وإطاراتها الخيالية المتعانقة- إلى نسمة عابرة أو غيمة، لهما انعتاق وحرية في الحركة، حتى تؤسس شكلها، وشكل الغائب الحاضر الذي يكتسب قدرة على الحضور مخترقا الماديات المحيطة بحثا عن انسجام مفقود. النصوص- في الديوان باستنادها إلى الليل وفاعليته- تأتي بوصفها محاولة لإسدال الانسجام الليلي، في مقابل التشظي النهاري المرتبط بالشمس، فالنصوص من خلال منطقها الدلالي تشير إلى وجود انسجام تام، في كل العوالم المحيطة، إلا عالم الإنسان الذي يمثل سيموفونية شاذة في هذا الكون.

الموت وجود مغاير

تشكيل الإطارات المتخيلة والحيوات الغائبة من خلال فعل المفارقات الزمنية، والاستقواء بوجودها، له أثر كبير، في تصوير ثيمة من أهم ثيمات النصوص الشعرية، وهي ثيمة الموت. فنصوص الديوان تشتغل في جزء كبير منها على فكرة الموت بوصفه ظاهرة وجودية ملموسة، وتطرح من خلال تجليها البنائي إشكاليات مرتبطة به، هل يمثل وجودا مغايرا للحياة أم يمثل استمرارا لها بشكل أو بآخر، فإسناد فعل التدخين إلى الموت في عنوان الديوان يؤسس لمشروعية جديدة، لا تجعله وجودا مغايرا يرتبط بالنهاية والانتهاء، بل يمثل استمرارا لها. فهناك في نصوص الديوان زلزلة للحدود بينهما، ويمكن أن يحتل كل واحد منهما مكان الآخر، ويكتسب سماته، فسؤال الموت في الديوان يمثل سؤالا أنطولوجيا. وربما هناك مساحة من الارتباط بأفكار الشاعر والمغني البلجيكي الأصل جاك بريل في جزئيتين من منطلقات الديوان، هما: الرؤية الخاصة بالموت في قوله (أن تحيا هو موت أيضا)، والتنضيد الخاص للمقابلة بين الليل والنهار في إطار المتخيل الشعري، فقد ردّ حول عمله بالنهار فقال (أنتظر الليل)، أو قوله (الليل طائرة تقلك نحو عالم لانهائي)، وهي مقولة تعود بجذورها إلى فكتور هوجو (إن الإنسان يبحث بالليل عن أجنحة).

يمكن الحديث في هذا الديوان- انطلاقا من طبيعة شعريته ونسقه الإبداعي البعيد عن الصراخ والضجيج- عن منحى خاص يرتبط بهدوء الموت وتجميله، وجعله حدثاعاديا، بل أقرب إلى العدالة الحقيقية كما يقول جاك بريل، فليس هناك – والحال تلك- مجال لتشنجات انفعالية. فالموت في الديوان حدث اعتيادي مثل أي حدث يلمّ بالإنسان، في سيره وفي مقاربته للحياة والوجود، يتجلى ذلك في نص (رعشة قلب)، حيث يأتي الموت هادئا بسيطا، مثل الطائر الذي يهوي بدلا من أن يطير، وهو موت خاص، لأنه يشير إلى موت القدرة على صناعة المتخيل. ويؤدي ضمير الغياب السردي دورا مهما في إيهام القارئ بالموضوعية، ويجذّر في الوقت ذاته فعل المراقبة والتأمل، ويأتي السفر/ الموت، ليجعل السؤال حتميا عن نوعية هذا الموت، هل موت لشخص مادي؟ أم لفكرة؟ أم لوجود دافق بالحياة في فترة سابقة، ولم تعد الحياة بالحلم أو الذاكرة قادرة على بث الحياة في أطرافه من جديد؟.

وربما يشمل السؤال (الأم) التي جاءت في نهاية النص (وحدها أمه/ سترتعش في قبرها)، ليؤسس نوعا من التماهي بين الحلم والحياة، وبين الأم صانعة الحلم وصاحبته وفقدها له، حيث يتولّد شعور بعدم القدرة على تشكيل حدوده وملامحه. فالموت الذي تؤسس له النصوص وجودا لافتا ليس الموت المادي، لكنه موت القدرة على إحداث الانسجام الجزئي، حتى في نصوصها عن الأب، لا يتشكل الأب وجودا ماديا، بل يتجلى في إطار فكرة الحماية التي يكفلها وجوده، أو أي رمز من الرموز الدالة على وجوده.

يتأكد هذا المنحى في ارتباط الموت في جزء كبير منه بغياب القدرة على الحلم، حين يتأمل القارئ نص (جثة تحلم)، حيث يتآزر المنحى الذاتي والجمعي بالإحساس بالموت وسياقه وحضوره، فالموت قدر رصيف الحياة ونصيفها المقابل. ولكن هذا التآزر بين الذاتي والجمعي يفضي سريعا إلى هيمنة النسق الذاتي الذي يفرض وجوده وسطوته على الأشياء المحيطة، وذلك من خلال تنضيد تماهٍ بين الواقعي والمتخيل في ظل وسيط يتمثل في المرآة التي تبدو وسيطا رجراجا، يجمع الواقعي والمتخيل، كأنها تقدم رؤية نافذة في الخطاب الشعري القائم على إسدال تناظر بين الذات الساردة والموت، يقول النص الشعري (رأيت وجهه اليوم في/ المرآة/ كان صامتا/ وكنت أبكي/ كان الدمع في عيني يتساقط في عينيه/ ودموع الموتى ترتجف/ ولا تنهمر). الموت هنا ليس الموت المادي المعهود، لكنه الموت التدريجي الداخلي الذي يشمل مساحات القدرة على الحلم والتحليق، فموت القدرة على الحلم والمتخيل وصناعته، يحيل الإنسان إلى ركام جثة (كنا نسقط بالموت معا/ كما تسقط الأحلام عن وجوهها…./ والأحياء يبحثون عن جثتي وجثة الموت/ عن حلم في المشرحة).

لا تقف حدود تصوير الموت عند العناية بانتهاء وانتفاء القدرة على الحلم والتحليق، بل هناك- ايضا- نصوص أخرى تحاول تجميل الموت، وإزالة الرهبة عنه، وذلك من خلال تجميله، وجعله حدثا عاديا، فالموت في منطق نصوص الديوان ليس نهاية لرحلة سعي، بل تحوّل من سياق إلى سياق، في رحلة ممتدة، في نص (صمت الحقيقة) تبدو البسمة التي ظهرت على الوجه علامة باحثة عن تأويل في سرديات المحيطين وحكاياتهم، وكأننا أمام بداية جديدة، أو أمام استمرار خاص، ومن هنا يمكن تبرير التاريخ الناقص المثبت على رخام المقبرة، فالنقصان يشير إلى أن الموت ليس نهاية، بل هو تجذّر واستمرار في سياق مغاير.

تنتهج نصوص الديوان مساحة إبداعية خاصة، مرتبطة بالبساطة المملوءة بالأفكار والمعرفة، فهناك ثقافة إبداعية وفلسفية، يمكن الوقوف عند الكثير من مصادرها. وهذه المعرفة مارست دورها الفني في طبيعة النظر إلى الأشياء، وطبيعة رصدها ومراقبتها، وفي طبيعة البناء اللغوي الذي لا مجال فيه للتزيد أو النقصان، فالمعرفة توجهنا نحو الهدوء والبطء وتبريد الإيقاع. وقد تجلى ذلك من فعل المراقبة الذي يحيل الموضوعي-والعكس أيضا- إلى ذاتي. فشعرية المراقبة تنفتح على العالم، وتقدم رصدا لجزئياته، وتصنع منه إطارا جديدا، ينطلق من المشابهة، ومن مكنونات داخلية شديدة الخصوصية.

يبدو ذلك جليا حين نتأمل نص (فراشات الليل) الذي يعقد مشابهة بين الضحكات في الحانات الخلفية والعنوان (الفراشات)، فالضحكات تحدث رنينا حين تصطدم بأرصفة المقاهي والحانات، فتضيء البيوت بأصواتها، في اقترابها حين تعلو وتنفجر، ثم تهبط على الأرصفة دون صوت. وقد يتمّ التعامل مع النص على أنه مراقبة شعرية، استطاعت أن تحدث اندماجا بين ملموس مادي (الفراشات)، ومتفلت لا يمكن الإمساك به (الضحكات) في الحانات ووصولها إلى المنازل والشقق المرتفعة. ولكنّ هناك شيئا أكبر من فعل المراقبة في مباشرته، ينطوي على معنى مشدود للإغواء الجزئي بالحياة، والنهاية الحتمية لكل شيء، فالضحكة- والإنصات والمراقبة لها يعدّ تهافتا لمساحة من مساحات الفرح أو التعلّق الجزئي- بداية وتمدد وارتفاع، ولكنها في النهاية سقوط وتلاش وصمت. وكأن النص من خلال هذه الحادثة وبفعل المراقبة يوجهنا نحو طبيعة الحياة والوجود. فمنطلق الموت جزء أساس من منطلقات الديوان، لكنه منطلق حتمي له جماله الذي ينبع من عاديته التي لا تثير ضجيجا. وعمر الفراشات التي لم تذكر إلا في جزء من العنوان محدود مثل عمر الضحكات، يعلو صوتها ويرنّ، ويرتفع إلى القمة، لكنه سرعان ما يخفت نهائيا بعد السقوط.

القارئ لهذه النصوص يجد نفسه أمام شعرية تجيد الإنصات والإصغاء إلى العالم وظواهره، خالقة رموزها الخاصة بالأزمة الوجودية، بنهايتها المحتومة التي تتحايل عليها بصناعة إطارات الاستمرار والتواجد والفاعلية حتى في ظل الغياب الواقعي. تعتمد شعرية المراقبة على فكرة الاستبدالات الجاهزة، والتوازيات الصورية النابعة من التشابه في الرصد، كأن نجد في بعض النصوص ارتباطا بالمشابهة والتوازي الخاص بين الحواس، استبدالا للعين معادل الرؤية والإبصار والدمع، بالحنجرة معادل الصوت والكلام، للإشارة إلى حالة من الصمت تعتمد على التهتهة البابسة، كما في نص (ربع صوت)، فهناك تنحية للعين، وإحلال الحنجرة مكانها، وسقوطها في الدموع، وفي ذلك تنضيد لمساحات من الصمت، ففي نص (دمعة حنجرة) يتأسس دال الصمت من خلال هذا الاستبدال بينهما (امرأة وحيدة ترتدي نحولها/ ظلّها على الجدار يتدلّى، سقطت حنجرتها في الدموع/ بعد صرخة أخيرة).

الصمت في النصوص يشكل حالة أقرب إلى الموت، فهو رصيف وشبيه الثبات، وثمة نصوص كثيرة تؤسس لمقابلة بين الصمت والثبات من جهة والكلام والحركة من جهة أخرى. ولا يتمّ الشعور بهذا التقابل إلا في إطار رصد توازيات يصنعها النص الشعري، ويراها- انطلاقا من حالة الذات- شبيهة بها، حيث يقدم في النص الشعري متماهيا مع الذات، كاشفا عن حالتها الموزّعة بين ثباتها وصمتها في مقابل الحركة الداخلية التي تكشف عن تعارك وتشظٍ. في النص الشعري (عطر معتقل) نجد أن بناءه يتأسس على الذات في وجودها الساكن، وأحلامها التي لا تتجلى إلا في الفقد، وهناك النافذة بصوتها الواضح حين يبللها المطر، بالإضافة إلى الهواء بضجيجه حين يتوقف.

يتوقف القارئ أمام صور جزئية تؤسس مساحة لحضور الغائب، بالرغم من كل هذا الإغلاق الذي يفرض سطوته، فالنوافذ حين تضربها أغاني المطر تكشف عن نسق وأفق مغلق، وتوقف ضجيج الهواء يعلن مساحة مغلقة إلا من الصوت. في ظل هذا الإغلاق الواقعي المحكم، حيث لا يمكن السمح لشيء بالمرور يأتي النص الشعري كاشفا في السطر الأول عن مساحة لحضور الغائب، (مصابة أحلامي بك)، ويؤكد الجزء الأخير من النص هذا الحضور النافذ من كل مصدّاته وعوائقه (كيف يصلني عطرك/ أيها البعيد/ والنسيم معتقل في قفل الباب).

فالنص يؤسس مساحة من الحضور المتخيل مقابل كل موجبات الغياب، ومساحة لقدرته على الانفلات والتشكل، فمن خلال آليات معهودة، يستقوي على الغياب الحادث والمؤسس، ويتعاظم على كل الإطارات الواقعية المغلقة، فالوجود أو الحضور المتخيل مثل العطر، قد لا نلمسه حقيقة مجسدة، لكننا نشعر بأثره وحضوره، فهو وجود مختزن داخلي ساكن، ومع ذلك لا يكفّ عن الفاعلية والتأثير.