class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

د. براك القعيط

(ناقد كويتي)

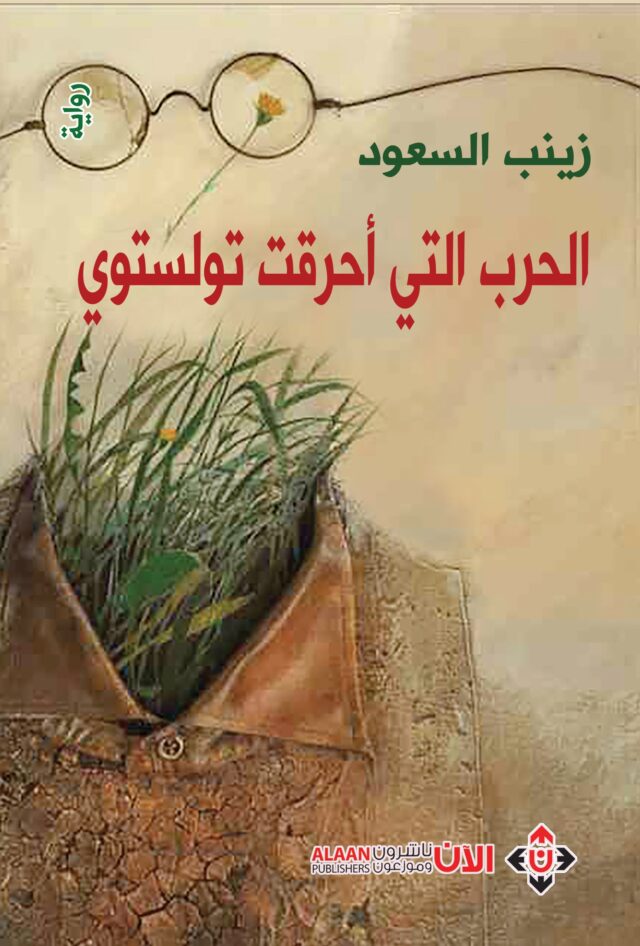

رواية (الحرب التي أحرقت تلستوي) للكاتبة زينب السعود، صدرت هذه الرواية عام 2023 عن (الآن ناشرون وموزعون) وتقع في 235 ورقة من القطع المتوسط.

تقدم الرواية معالجة إنسانية عميقة لحالة الحرب وتأثيرها، مع استخدام تقنيات سردية متناغمة تبرز مهارة زينب السعود في استحضار التوترات النفسية والاجتماعية.

إنها عمل أدبي معاصر يعيد للأدب العربي دوره في مواجهة القضايا العالمية بمنظور إنساني فريد،

ولا بد أن أشير إلى أن الكاتبة بذلت جهدا رائعا في رسم واقعية النص فقد ذكرت المناطق والطرق والمطاعم والوجبات الأوكرانية والكثير من الحياة الأوكرانية بأسمائها وصفاتها الحقيقية وهذا يدل على أنها اهتمت بهذا الأمر جيدا.

- نبذة عن الرواية:

تتناول الرواية تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مجموعة من الطلاب العرب الذين يدرسون الطب في أوكرانيا، وتسلط الضوء على معاناتهم ومحاولاتهم للنجاة في ظل الصراع الدائر، كما تستعرض الرواية تجربة مراسل صحفي حربي يدعى يوسف، وتبرز التحديات التي يواجهها بين واجبه المهني وحياته الشخصية، وتأثير عمله على أسرته وحياتهم الخاصة.

- العنوان ودلالته:

العنوان (الحرب التي أحرقت تولستوي) يحمل دلالة رمزية، حيث يشير إلى التناقض بين تلستوي الأديب الروسي العظيم الذي ناهض الحرب في روايته (الحرب والسلام)، وبين الحرب الحديثة التي تشنها بلاده مما يخلق مفارقة تاريخية وأدبية.

وسنتكلم لاحقا على اختيار الرواية التي مثلت تلستوي في هذا العنوان والعمل.

وها هنا ملاحظة نقدية لافتة حول العلاقة بين الأوزان الصرفية في اللغة العربية وما تعكسه أهمية الاختلافات الدلالية التي تحدث عندما تتغير الصيغة أو الوزن الصرفي للكلمة، وإن كانت الحروف الأصلية للكلمة هي نفسها.

ويهمنا هنا دراسة الفرق بين الوزن (فعل) و(أفعل) في اللغة العربية وتأثير ذلك على المعنى والدلالة على عنوان الرواية (الحرب التي أحرقت تولستوي):

- الوزن (فعل): فالكلمة على هذا الوزن عادة ما تكون دالة على الفعل الطبيعي أو الحدوث البسيط، مثل (حَرَقَ) التي تعني أن الشيء قد اشتعل أو تم تدميره بالنار، فالمعنى هنا يشير إلى الحالة أو الفعل بشكل مباشر دون التفاعل مع شيء آخر.

- في سياق كلمة (حرق)؛ الفعل يوحي بأن الحرائق قد حدثت، ولكن دون التفاعل الشديد أو التأثير المتعمد.

- الوزن (أفعل): فالكلمة على هذا الوزن تكون غالبًا دالة على المبالغة أو التعدي أو التسبب في الفعل، مثل (أَحْرَقَ)، التي تعني أن الفاعل تسبب في الحرق أو أشعل النار أو تسبب في حدوث الضرر عن عمد، فالوزن يضيف الطابع المتعمد أو الفاعل للفعل.

- في كلمة (أحرق)؛ نجد أن الشخص أو الفاعل هو الذي تسبب في الحرق، أي أن الفعل ليس عارضا بل هو مقصود أو متعمد.

* عند تطبيق هذه الفروق الصرفية على العنوان (الحرب التي أحرقت تولستوي)، يمكننا أن نفهم أن اختيار وزن (أحرق) في العنوان له دلالات أعمق من مجرد حرق أو تدمير كما سيتضح لنا فيما يلي:

- المبالغة في التأثير: استخدام (أحرقت)بدلاً من (حَرَقَ) يعطي إحساسًا بأن الحرب لم تكتفِ بالتأثير العابر على تلستوي أو على أعماله، بل تسببت في تدمير شامل لفكرة تلستوي عن السلام أو الإنسانية، وهذا لا يعني فقط الحرق الفعلي بل الحرق الرمزي أو التدمير العميق لما يمثله تلستوي من أفكار ومبادئ.

- التسبب في الأذى: الفعل على وزن (أحرق) يظهر أن الحرب لم تكن مجرد حدث عابر بل كانت سببًا مباشرًا في تغيير أو تدمير شيئ عميق في تلستوي، وبمعنى آخر فإن الحرب هي من أحرقت أو أدت إلى حرق أفكار تلستوي حول السلام أو الإنسانية، وقد تعكس هذه الفكرة تدمير الأيديولوجيات العميقة التي كان يؤمن بها تلستوي أو إحراق الآمال التي تمثلها فلسفته.

- البعد الرمزي للفعل: من خلال استخدام (أحرق)، قد تكون الكاتبة ترمز إلى أثر الحرب العميق في الفكر والثقافة التي كانت تمثلها روسيا عبر تلستوي، فالحرب في هذا السياق لم تكن مجرد حدث فيزيائي أو مادي بل تدمير شامل للأيديولوجيا والفلسفة التي كان يحملها تلستوي، وإذا كان تلستوي يمثل المثالية والبحث عن السلام فقد أصبحت الحرب هي التي تضر به وتقضي عليه تمامًا.

- تحويل تلستوي إلى رمزية أكبر: إن تلستوي بصفته رمزًا للفكر الروسي يحرق نتيجة للصراع الروسي-الأوكراني، وهو ما يعكس كيف أن الحرب تؤثر على الأفكار الكبرى في التاريخ، فالحرب تحرق كل شيء بما في ذلك التقاليد الثقافية والأدبية وكل من يحمل هذه الأفكار قد يدمّر بتأثيرها.

- إن اختيار الكاتبة وزن (أحرق) في العنوان لا يشير فقط إلى الحرق الفعلي أو التدمير المباشر بل يضيف بعدًا رمزيًا ومعنويًا كبيرًا، فالحرب لم تكن مجرد عامل تدمير بل كانت سببًا في تدمير وتغيير جوهري في فلسفة تلستوي وتصوراته عن السلام والإنسانية، فالفعل على وزن (أحرق) يعكس أيضًا مبالغة في التأثير بحيث يظهر أن الحرب ليست مجرد حدث خارجي بل هي مؤثر داخلي عميق يتسبب في تدمير شامل لكل ما كان يمثله تلستوي في العالم الفكري والأدبي.

وهذا يجرنا إلى سؤال مهم: لماذا اختارت الكاتبة تلستوي تحديدا دون غيره من الأدباء الروس في العنوان، وهذا يشير إلى اختيار رمزي ومعنوي ويمكن تفسيره على عدة مستويات، ففي هذا السياق هناك عدة تفسيرات محتملة يمكن استكشافها:

- تلستوي ورمزية السلام والتغيير: يعتبر تلستوي واحدًا من أعظم الأدباء في تاريخ الأدب الروسي وله تأثير كبير في الأدب العالمي لكن خارج نطاق رواياته الأدبية يعرف تلستوي بفلسفته الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بالسلام والمصالحة، وفي أعماله مثل (الحرب والسلام) و(آنا كارنينا) أشار تلستوي إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالصراع والحرب، لكن أيضًا بالسلام الداخلي والبحث عن حلول فكرية وسلمية، وربما كان اختيارها تلستوي في العنوان محاولة للإشارة إلى تناقض الحرب والبحث عن السلام في وسط الصراع الأوكراني، قد تقارن الرواية بين النزاع في أوكرانيا والفكرة التلستوية عن الحرب والسلام، فتلستوي كان يشير في أعماله إلى تأثيرات الحرب على الإنسان، وربما كان يستدعى هنا كمؤشر ثقافي وأدبي للتعبير عن هذا التوتر الداخلي.

- تلستوي والنزاع الداخلي: ناقش تلستوي في أعماله معاناة الفرد من الحرب مثلما فعل في (الحرب والسلام)، هناك أيضًا نزاع داخلي عند شخصياته حول الخير والشر، ما قد يتوازى مع النزاع الداخلي الذي يعاني منه الأوكرانيون في مواجهتهم للحرب، كما أنه يحتمل أن الكاتبة اختارت تلستوي ليظهر الفجوة بين الرغبة في السلام والواقع القاسي للحرب، فالرواية قد تكون تلمح إلى الصراع الأوكراني من خلال التطرق إلى الثيمة الأساسية التي تميز أعمال تلستوي: النزاع الشخصي الداخلي والأخلاقي وسط الحروب العظمى.

- تلستوي وارتباطه بالثقافة الروسية: يعتبر تلستوي من أكبر الأسماء في الأدب الروسي؛ لذا فإن اختياره في العنوان قد يعكس ببساطة رغبة في الاستفادة من تأثيره الثقافي والأدبي الكبير حتى إذا كانت الرواية تتناول الحرب الأوكرانية فإن تلستوي يمثل ثقافة روسيا بشكل عام، وفي هذا السياق ربما كانت الكاتبة تختار الاسم بناءً على ارتباطه البالغ بالثقافة الأدبية الروسية، وقد يكون في ذلك إشارة إلى الأثر الأدبي الروسي على الأمة الأوكرانية بما أن أوكرانيا كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية لفترات طويلة وتأثرت بالثقافة الروسية حتى في سياق الحرب الراهنة.

- تلستوي كرمز للمعاناة الإنسانية: كلنا يعرف أن تلستوي كان مهتمًا بشدة بالقضايا الإنسانية، وكان يؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولذلك فإن اختياره في العنوان قد يكون قصدًا لتعكس الرواية المعاناة الإنسانية في الحرب، لقد كان تلستوي يعتقد أن الحرب تدمّر الأرواح والإنسانية وهي فكرة قد تتناسب مع خلفية الرواية التي تتناول آثار الحرب في أوكرانيا.

- إشارة رمزية إلى (الحرب التي أحرقت تولستوي): قد يكون العنوان إشارة رمزية إلى فكرة أن الحرب أحرقت حتى الأفكار المثالية والأدبية التي كان يمثلها تلستوي، فالحرب لا تدمّر فقط المجتمعات والأرواح والحجر بل تهدم الطموحات الفكرية للأفراد والمجتمعات حتى أولئك الذين بحثوا عن السلام والمصالحة مثل تلستوي.

إن اختيار تلستوي في العنوان قد يكون له أبعاد رمزية وفلسفية تتعلق بفكرة الحرب والسلام، والأثر الثقافي والتاريخي للثقافة الروسية على أوكرانيا، فلربما كانت الكاتبة تريد أن تشدّد على تأثير الحرب على الإنسان والأفكار، وأن تلستوي يمثل الإنسانية المتألمة في سياق حرب كان لها أثر طويل على المنطقة بما في ذلك الأوكرانيين، فقد يكون العنوان مقارنة بين المثالية التلستوية وواقع الحرب المؤلم الذي يعيشه الأوكرانيون في ظل الصراع الراهن.

الأسلوب والسرد:

تميزت الكاتبة بأسلوب سردي سلس ومشوق، حيث نجحت في ربط الأحداث والشخصيات بمهارة مما جعل القارئ يعيش التجربة بعمق ويتفاعل مع مشاعر الشخصيات وتحدياتهم، كما أن الكاتبة ناورت القارئ الناقد لتحيل بصره وبصيرته عن القضايا النقدية ليتوجه بعواطفه وفكره نحو الأحداث، وهذا يحسب لها لكن الناقد الفطن يعرف سمك الحاجز الذي يضعه بين الذات القارئة والذات الناقدة، وأنا إذ أشيد بقدرة الكاتبة على معالجة موضوع معاصر وحساس بأسلوب أدبي رفيع مما يجعلها إضافة قيمة للأدب العربي الحديث.

وكعادتنا سنقوم بتحليل العمل بناء على الأصول النقدية التي ننتهجها دون تحامل أو مجاملة.

- الموضوع الرئيسي:

الرواية تدور حول الصراع الإنساني في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أثرت هذه الحرب على حياة مجموعة من الطلاب العرب في أوكرانيا، وعلى شخصية المراسل الحربي يوسف، وتأثير العمل الميداني البعيد عن الأسرة على الأسرة والتربية والحب.

تركز الرواية على الثنائية بين الحياة والحرب، مع استحضار رمزية تلستوي الذي كان يدعو إلى السلام، بينما تسلط الرواية الضوء على معاناة الأفراد وسط الفوضى والدمار.

- أهم الشخصيات:

- يوسف (المراسل الصحفي الحربي): هو الشخصية الرئيسية Protagonist وهو صحفي يكافح بين التزاماته المهنية ومشاعره الشخصية ويمثل زاوية المراقب للأحداث، حيث يتنقل بين واجبه المهني في تغطية الحرب وصراعاته الشخصية، ويظهر من خلاله التأثير النفسي للحرب على من هم في الخطوط الأمامية، فدوره محوري في تحريك أحداث الرواية ويجسد صراع الفرد مع الحروب والصراعات الداخلية، إنه شخصية رئيسية معقدة تمثل التحدي والمواءمة بين العاطفة والعمل، كزوج وأب يتأرجح بين الالتزام العاطفي بأسرته وبين واجبه كصحفي يواكب الأحداث في ساحة الحرب لذلك يجد نفسه غالبًا في صراع داخلي حول كيفية التوازن بين حياته العائلية والمهنية. كان صادقا مع زوجته مخلصا كما يظهر في ص65 (أخبرها أنها ستضطر لتحمل غيابه دائما.. والغريب أنه كان صادقا دائما).

- جمانة زوجة يوسف الشخصية الثانية الداعمة Secondary Round and Static Characters: هي شخصية رئيسية ذات طابع عاطفي وإنساني عميق وهي الشخصية المحورية في الرواية التي تنقل القارئ إلى صراع عاطفي داخلي مع الحرب، وتجسد شخصية الأم الحضور الأبوي في مواجهة معاناة الحرب واهتمامها العميق بأسرتها وحمايتها من مآسي الحرب، كما أنها تتميز بالحنان والحرص على أطفالها وتبدي الكثير من القلق إزاء المخاطر المحيطة بهم، فهي شخصية معقدة ومليئة بالمشاعر لكنها تظل محافظة على نهجها وموقفها طوال السرد، وتمثل شخصية داعمة تعكس الجانب الإنساني والعاطفي في الرواية، وتجسّد دور الزوجة المحبة والمضحية التي تواجه تحديات نفسية وعاطفية نتيجة غياب زوجها يوسف الصحفي المكلف بإدارة مكتب إعلامي في مدينة ماريوبل الأوكرانية، وهي شخصية محورية تجسّد معاني الحب والتضحية والصمود في وجه الصعاب مما يضفي عمقًا إنسانيًا على أحداث الرواية، وتضيف بعدًا نفسيًا وشخصيًا للحبكة خاصة من خلال تعاملها مع غياب يوسف ومخاوفها عليه، ولقد اتسمت بعدة سمات منها:

- القوة والتحمل: فعلى الرغم من شعورها بالقلق والخوف على سلامة زوجها في منطقة نزاع مسلح إلا أنها تتحمل مسؤولية رعاية الأسرة بمفردها مما يعكس قوتها الداخلية وقدرتها على التكيف مع الظروف الصعبة.

- المحبة والوفاء: حيث تظهر حبًا عميقًا لزوجها حيث تستمر في دعمه عاطفيًا رغم البعد الجغرافي والمخاطر المحيطة به وهذا الحب المتبادل يبرز أهمية العلاقات الإنسانية في مواجهة التحديات كما في ص94 (كانت رسالة قصيرة منها فيها كلمة واحدة: أحبك)

- التضحية:تضطر جمانة للتخلي عن بعض أحلامها وطموحاتها الشخصية لتلبية احتياجات أسرتها، مما يظهر استعدادها للتضحية من أجل من تحب كما في ص25 (صادرت أحلامي بأن أكون كاتبة معروفة).

تمثل جمانة رمزًا للمرأة القوية التي تدعم شريكها في مسيرته المهنية حتى عندما يتطلب ذلك تضحيات شخصية، علاقتها بيوسف تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر في ظل الحروب والصراعات، وكيف يمكن للحب والوفاء أن يكونا مصدر قوة في مثل هذه الأوقات، دور جمانة وعلاقتها بيوسف أثر بشكل أساسي على تصاعد الحبكة ومساراتها ورسم العقدة تلو العقدة، وإن كانت بعض الالتفافات في الحبكة بسبب جمانة زائدة عن السرد بما قد نسميه حشوا مثل بعض حواراتها مع الجارة أو الصديقات (بعضها وليس كلها) لا يخدم السياق السردي..

توتر العلاقة بين الزوجين بات واضحا ويسبب صراعا داخليا للطرفين كما يظهر في ص39 (سامحيني على تقصيري معكم ولا تجعلي الأولاد يكرهونني) وفي ص 94 (كان قد استسلم منذ فترة لفكرة أنها قد تكون كرهته بسبب انشغاله بعمله، وإجازاته المتباعدة، وتحملها مسؤولية الأولاد وحدها، واضطرارها للتخلي عن أحلامها وطموحاتها)، وفي ص98 (هل تخشى أنني أكرهك؟)

هذه الاقتباسات تبرز الصراع الداخلي الذي تعيشه جمانة وكذلك يوسف، ويعكس التوتر العاطفي الناتج عن غياب الزوج والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

- الشخصية المضادة Antagonist: قد تتمثل بالحرب والصراع السياسي: حيث لا تجسد الرواية شخصية مضادة بالمعنى التقليدي لكن الحرب والصراع السياسي في أوكرانيا يعملان كعنصر مضاد يخلق العقبات والتوتر في حياة الشخصيات، وقد تلعب (الحرب) شخصية رازوجارنافوجود الحرب خلف الكواليس يدفع يوسف لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بعمله وحياته الشخصية كما يلقي بظلاله على علاقته بجمانة وعائلته، كما أن التأثير الخفي للحرب يغير ديناميكيات القصة فتصعّد التوتر العاطفي بين الشخصيات، وتظهر مدى هشاشة حياتهم، لكنها – رازوجارنا – ليست شخصية مرئية أو تتحدث بشكل مباشر على الرغم من أنها تتحكم في مسار السرد فالقرارات التي تفرض على الشخصيات نتيجة الحرب (مثل سفر يوسف من وإلى مدن أوكرانيا ومخاطر عمله الصحفي) تجعل الحرب كيانًا خفيًا يتحكم في تطور الأحداث.

5-معاذ: طالب الطب شخصية مساندة تمثل جيل الشباب الأردني ذي الأصول الفلسطينية المغترب في ظل الحرب (تعود أصوله إلى مدينة القدس) ص105، وهو طالب يدرس الطب في أوكرانيا، ويجد نفسه محاصرًا بين الحرب والتمييز العنصري أثناء محاولاته للهروب من أوكرانيا، ويعكس شخصية الشاب الطموح الذي يبحث عن فرصة مستقبلية، لكن الحرب تجبره على مواجهة صعوبات الحياة اليومية والبقاء على قيد الحياة في وسط الصراع، يتضح حبه الصامت وغيرته على رشا في ص169 حين لاحظ اهتمام رشا بيوسف وميلها له فقال لها مبطنا كلامه (لابد أنه منشغل تماما بعائلته ولا وقت لديه للانشغال بغيرها).

6- رشا: طالبة الطب الأردنية شخصية مساندة تمثل التجربة النسائية والتحديات النفسية والوجودية في الحرب، لكنها تتأثر نفسياً بالحرب والظروف التي تواجهها، تظهر شخصيتها المثابرة والقدرة على التحمل وسط الظروف القاسية لكن لديها جانب عاطفي وحساس يظهر عند مواقف معينة، فقد لاحظنا موقفها مع اتصال يوسف في ص120 كما لاحظنا موقفها من معاذ في ص143 (فقد تسمرت في مقعدها وقلبها يخفق بشدة فما زالت تشعر بأنفاسه فوق حريق يدها).

7- شخصية تلستوي الرمزية: شخصية رمزية مستحضرة Summoned Character لا تظهر بشكل فعلي في الرواية ولكنها تمثل الفكر الأدبي في مواجهة الدمار، وعلى الرغم من أن تلستوي ليس شخصية حية في الرواية إلا أنه يتجسد من خلال ذكره وارتباطه بروايته (آنا كارنينا)، فيتم استخدام (آنا كارنينا) كرمز للأدب والثقافة، حيث يتم حرق الكتاب لتوفير التدفئة مما يظهر التضاد بين الأدب والحرب.

8- الشخصيات الرمزية :Symbolic Characters

- أبناء يوسف وجمانة: شخصيات ثانوية تمثل البراءة والأمل والطاقة الحيوية في ظل العنف والاضطرابات ومواجهة الخراب الذي تسببه الحرب مما يضيف عمقًا عاطفيًا إلى الرواية، فتاليا (الطفلة الصغيرة) وأخوها خالد طفلان صغيران نراهما يظهران بين الفصول وهما يمثلان رمز البراءة والأمل وسط كل الفوضى المحيطة، فوجودهما يبرز فكرة العائلة والحاجة للحفاظ على القيم الإنسانية وسط أهوال الحرب.

- الطلاب العرب: ترمز شخصياتهم إلى الهوية المغتربة التي تواجه تحديات الحرب كقوة خارج إرادتهم وتظهر كيف أن هذه الحروب لا تستثني أحدًا من تبعاتها، كما تظهر حاجة العرب للاتحاد والتعاون كما حدث مع المجموعة التي قررت الخروج من أوكرانيا، بينما يمثل بقاء المجموعة الثانية في أوكرانيا وانفصالهم عن زملائهم حالة الفرقة التي تمر بها الأمة العربية.

- زملاء يوسف: وهي شخصيات ثابتة Static Characters لا تتغير نفسيًا أو عاطفيًا طوال السرد وتظل كما هي منذ البداية وحتى النهاية وهم الشخصيات التي تعمل مع يوسف في المجال الإعلامي تبرز ضغوط المهنة والخطر اليومي في مناطق النزاع.

- مديرة المدرسة: شخصية ثابتة لا تنمو ولا تتطور وتؤدي دورا يوضح الضغوط النفسية التي تتعرض لها جمانة.

- صديقات جمانة: شخصيات مسطحة Flat Characters وهي شخصيات بسيطة أو نمطية لا تتغير أو تتطور كثيرًا خلال القصة، وتساهم في توضيح الصراع الشخصي للأم، يظهرن في بعض المشاهد لتقديم الدعم العاطفي أو لتوضيح مواقف حياتية صعبة تمر بها الشخصية الرئيسية، كما تساهم هذه الشخصيات في إظهار علاقات التضامن والصداقة في وقت الأزمات.

- جارة جمانة: شخصية تامة Round Characters وهي شخصية متعددة الأبعاد ومعقدة تظهر تطورًا نفسيًا وعاطفيًا عبر الأحداث وإن كان يسيرا وغير مؤثر.

- يوسف ومعاذ ورشا: شخصيات ديناميكية Dynamic Characters شخصيات تمر بتغييرات وتحولات كبيرة بسبب الأحداث أو التجارب التي تواجهها خلال القصة.

- هذا التصنيف يكشف كيف أن الرواية تمزج بين شخصيات معقدة تساهم في تعميق الحبكة وشخصيات أخرى تستخدم كأدوات سردية لتوضيح الصراعات الداخلية والخارجية.

9- شخصيات الديكور والتزيين: تشمل مجموعة من المراسلين الصحفيين والمواطنين الأوكرانيين الذين يظهرون في خلفية الأحداث، ويمثلون الآلام اليومية التي يواجهها السكان في ظل النزاع المستمر.

* لقد طرحت الكاتبة بعض الشخصيات الجانبية أو الهامشية مثل بعض الطلاب أو موظف الوزارة بشكل عابر دون استثمار كافٍ مما قد يضعف تأثيرها في النص.

- أهم الثيمات في الرواية:

- تأثير الحرب على النفس الإنسانية: حيث تستعرض الرواية كيف تترك الحرب أثرًا نفسيًا دائمًا سواء على المراسلين أو المدنيين أو المغتربين الذين تصبح حياتهم فجأة عرضة للخطر.

- الهوية والانتماء: يمثل الطلاب العرب في الرواية أزمة الهوية والانتماء، حيث يجدون أنفسهم في صراع بين جذورهم وواقعهم كغرباء في بلدٍ تمزقه الحرب وهو ما نتج عن انقسامهم إلى مجموعتين ثم تفرق المجموعة التي وصلت بولندا كل إلى سفارة بلاده.

- التناقض بين الحرب والسلام: تظهر الرواية كيف أن السلام الذي مثّله تلستوي في أدبه قد أصبح حلمًا بعيد المنال في الحروب الحديثة.

- البعد الجسدي ينتج بعدا روحيا: وهذا ما رأيناه من خلال توتر العلاقة بين يوسف وزوجته ومطالبتها له بأن لا يسافر ويبقى قريبا من أسرته، كما أكدت الكاتبة هذه الفكرة من خلال اشتعال العاطفة في قلب رشا حين علمت بوجود يوسف في أوكرانيا ولاحظنا لهفتها عليه وقلقها حين اختفى بعد الانفجار كما في ص182 (تملكها الخوف وشعرت بأن ضربات قلبها تعلو وتعلو حتى خيل لها أن جميع من في القبو يسمعونها…).

- العناصر والتقنيات السردية:

- البناء الزمني: استخدمت الكاتبة تقنية السرد الزمني المتقطع حيث استخدمت الكاتبة أسلوبًا غير خطي، حيث تنتقل بين الحاضر والماضي مما يضيف بعدًا دراميًا ويبرز تأثير الحرب على الشخصيات من وجهات نظر متعددة.

وقد ذكرت الزمن الكلي للرواية الذي بدأ مع نشوب الحرب الأوكرانية كما ذكرت الزمن الممتد الذي عادت به إلى الكويت قبل الغزو كما أنها ذكرت أزمنة جزئية منها في ص13(كان آخر لقاء معه قبل ثلاثة أشهر)، وإشارة زمنية في ص46 (فيروسات كوفيد المتحورة). إن إدارة الزمن السردي في العمل كانت متقنة فالانتقال بين الأزمنة كان سلسا محددا يتم التتابع الزمني بوضوح ما عدا الإرباك النادر في التداخل الزمني في مشهد ص15 بين حوارها مع زوجها وحوارها مع الطبيب في الاسترجاعات المذكورة.

- البناء المكاني: استخدمت الكاتبة عدة فضاءات مكانية متنوعة بين صغيرة وكبيرة ومفتوحة ومغلقة وواسعة وضيقة تدور بين البلد وأوكرانيا والمنزل والمدرسة والشارع.

- التبئير : تنوعت زوايا التبئير أو المنظور الروائي لتعكس تجارب شخصيات متعددة في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا والحالة الأسرية في أرض الوطن، تسرد الأحداث من خلال منظور المراسل الصحفي يوسف، الذي يغطي الصراعات في ماريوبل، ومنظور زوجته جمانة التي تعيش قلقها وخوفها عليه من بعيد، كما تتناول الرواية تجربة الطالبين الأردنيين معاذ ورشا اللذين يواجهان تحديات الحرب والعنصرية أثناء محاولتهما الفرار من كييف، هذا التنوع في زوايا التبئير يتيح للقارئ فهمًا أعمق لتأثيرات الحرب على الأفراد من خلفيات وظروف مختلفة مسلطًا الضوء على الجوانب الإنسانية والمعاناة المشتركة.

- الراوي: تعتمد الرواية على راوٍ عليم كلي العلم يغوص في أفكار الشخصيات ومشاعرها وخلفياتها مما يسمح للقارئ بفهم أعمق لتعقيداتهم الداخلية وتناقضاتهم، ومع ذلك يتم تقديم السرد أحيانًا بأسلوب يقترب من وجهات نظر متعددة للشخصيات مما يجعل القارئ يشعر بأنه يتنقل بين تجاربهم الفردية ورؤاهم للعالم، ولذلك يجب أن أشير إلى تغير صيغة الراوي كما سنوضح ذلك لاحقا.

ونلاحظ أثر الراوي العليم على السرد من خلال:

- توسيع نطاق الرؤية: حيث يسمح الراوي العليم بتقديم صورة شاملة عن الأحداث بما في ذلك الحرب وتأثيرها على الشخصيات المختلفة فأطلعنا على ما يدور في ذهن المراسل الحربي يوسف أثناء تغطيته للأحداث، وفي الوقت نفسه فهم معاناة الطلاب العرب.

- التعمق في الشخصيات: من خلال هذا الراوي يتم الكشف عن مشاعر الشخصيات وصراعاتها الداخلية بوضوح حيث يبرز السرد حالة يوسف النفسية وصراعه بين واجبه المهني كمراسل والتزامه الإنساني تجاه من حوله، كما يظهر القلق والخوف اللذين يسيطران على الطلاب المغتربين.

- خلق توازن بين الشخصي والإنساني: حيث يتيح الراوي العليم الانتقال السلس بين المستويات المختلفة من السرد:

- المستوى الفردي: التركيز على أفكار الشخصيات ومشاعرها (جمانة/ رشا/ يوسف).

- المستوى الجماعي: استعراض أثر الحرب على مجموعة أكبر من الناس مثل الطلاب أو المدنيين.

- نقل التوتر النفسي للحرب: يبرز الراوي حالة الحرب كخلفية ضاغطة على الشخصيات مما يزيد من تأثير الصراع النفسي، فوصف مشاهد الحرب بشكل تفصيلي من منظور خارجي (الراوي) وفي الوقت نفسه التأثير العاطفي لها على الشخصيات.

- المفارقة العاطفية: حيث أظهر الراوي العليم التناقضات بين الشخصيات المختلفة مثل رشا التي تعيش صراعًا داخليًا مقابل زملائها من الطلاب الذين يركزون على النجاة، فهذا التباين يثري السرد ويخلق عمقًا في تصوير المأساة الإنسانية.

- تعزيز البعد الرمزي: يستخدم الراوي منظورًا شاملاً لرسم أبعاد رمزية مثل استحضار تلستوي كرمز للسلام في عالم تمزقه الحروب، فتدخّل الراوي ليبرز هذه الرمزية ويوجه القارئ لفهم أعمق للأحداث كما في ص213 (بحثت رشا بين أغراضها فوجدت رواية (آنا كارنينا) لتولستوي كانت قد ابتاعتها من مكتبة الفندق ظنا منها أنها ستتسلى بقراءتها أثناء طريقهم إلى (لفيف)، مدت يدها الممسكة بتولستوي إلى معاذ، مزق أوراق الرواية ووضعها فوق الحقيبة على طرف أحد المقاعد… ضغط معاذ على رأس الولاعة فاندلع اللهب الأحمر…)، فتأمل هذا الوصف من الراوي أو قل من الكاتبة الحاذقة فكيف ليد أن تمسك بتلستوي الروسي (وليس الكتاب) إلى معاذ العربي (اسما وأصلا) ليحرقه فقد كانت حكمته الروسية مجرد كذبة تشعل اللهب الأحمر بما يحمل (اللهب الأحمر) من معان قوية.

*تأثير تقنية الراوي العليم على القارئ:

- الإشراك العاطفي: الراوي العليم يسمح للقارئ بالارتباط مع الشخصيات بشكل أكبر لأنه يعرف ما يدور في أعماقهم.

- زيادة الوعي بالرسالة الإنسانية:يساعد السرد الشامل على إبراز عبثية الحرب وآثارها العالمية والإنسانية.

- التشويق والتأمل: الانتقال بين الشخصيات والطبقات المختلفة للسرد يحفز القارئ على متابعة الأحداث بعين تحليلية وتأملية.

أجادت الكاتبة تغيير غير مباشر في صيغة الراوي عبر المزج بين الراوي العليم الكلّي المعرفة السائد في معظم أجزاء الرواية حيث يتدخل الراوي لكشف تفاصيل دقيقة عن الشخصيات وظروف الحرب لكن السرد يتحول إلى السرد من منظور داخلي (الراوي القريب) حيث يظهر هذا بشكل خاص عند وصف أفكار الشخصيات مما يخلق إحساسًا بالتواصل المباشر بين القارئ والشخصية مثل التركيز على الصراعات النفسية ليوسف (الصحفي الحربي) كأنه يتحدث من داخله، رغم أن الراوي ما زال عليمًا كما في ص63 (وفي رأسه تدور فكرة واحدة: كم أكره صدها لكل محاولة أقوم بها).

ثم يتحول إلى نوع آخر هو التقاطع بين الأصوات (السرد متعدد المنظور Multiple Perspectives) حيث يظهر من خلال استعراض تجارب الطلاب العرب أو المراسلين الحربيين، حيث تقدم الأحداث من وجهات نظر مختلفة كما في ص108.

لقد عمدت الكاتبة إلى تقديم الأحداث من زوايا متعددة عبر أصوات شخصيات مختلفة ليظهر هذا التعدد كيف تؤثر الحرب على كل شخصية بشكل مختلف: من الصحفي الحربي الذي ينقل الأخبار إلى الطلاب الذين يعيشون الخوف بشكل مباشر.

كما أنها استطاعت بهذه التحويل في صيغة الراوي أن تجمع مميزات القرب والبعد (Distance and Proximity) في السرد حيث ينتقل الراوي العليم بين السرد عن بُعد لوصف المشاهد العامة للحرب مثل الدمار والمواجهات، والسرد عن قرب لتشريح المشاعر الإنسانية للشخصيات.

هذا بالإضافة إلى تقنية التدفق الواعي الحرStream of Consciousness ففي بعض المواضع تنقل الكاتبة السرد إلى تدفق داخلي لأفكار الشخصيات مما يجعل القارئ يشاركهم لحظات التوتر أو الأمل كما في ص109 (حدثت رشا نفسها وهي تراقب ما يفعله زملاؤها: ترى هل دار في خلد من صمم القبو وجعل فيه هذا الرف الصغير أنه سيأتي يوم ويكون له فائدة كبيرة؟)، وكما في حالة التأمل الداخلي التي يعيشها يوسف عند تذكر عائلته مقارنة بالفوضى التي يشهدها في ساحة المعركة كما في ص96 (تذكر يوسف تاليا لما بكت، ارتعش قلبه…).

*نلاحظ أثر تغيير صيغة الراوي وتقنياته على القارئ من خلال:

- التفاعل العاطفي:حيث يسمح التغيير في صيغ الراوي للقارئ بالتقلب بين الشعور بالمراقبة الشاملة للأحداث والانغماس العاطفي في تفاصيل الشخصيات.

- زيادة الواقعية: حيث إن التقنيات المتعددة تجعل القصة أكثر واقعية حيث يشعر القارئ بأنه يرافق الشخصيات في رحلتها.

- تعزيز الرمزية: استخدام المفارقات والاسترجاع يساعد في إيصال الرمزية الكبرى في الرواية خاصة تلك المتعلقة بفكرة الحرب والسلام.

5- الحبكة: تنطلق الحبكة بمسارها الأساسي وفق المنهج التقليدي:

- البداية Exposition: من خلال تقديم الشخصيات الرئيسية وخلفياتها فيوسف مراسل صحفي يعمل في قناة فضائية يغطي المناطق الساخنة بالنزاعات والحروب بينما زوجته معلمة مجتهدة وأم مميزة وزوجة مخلصة.

- انطلاق الحبكة Inciting Incident: تنطلق الحبكة في ص68 عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فهذا الحدث يغير مسار حياة الشخصيات حيث يجدون أنفسهم محاصرين في بيئة خطرة وغير مستقرة، وتبقى الزوجة جمانة متوترة قلقة.

- تصاعد الأحداث Rising Action: تبدأ الأحداث بالتصاعد عند محاولات البحث عن النجاة والبحث عن الحقيقة حيث يواجه يوسف تحديات نقل الحقيقة وسط الفوضى مع الحفاظ على سلامته الشخصية بينما يسعى معاذ ورشا ومن معهما للهروب من أوكرانيا فيواجهان صعوبات مثل التمييز والعنصرية أثناء محاولتهما الفرار.

- الذروة Climax: نبلغ الذروة عند لحظة المواجهة الحاسمة ففي أثناء محاولتهم الهروب وفي منتصف الطريق بعد أن غدر بهم سائق الحافلة يضطر معاذ ومن معه للتوقف للاستراحة، فيحاول جاهدًا أن يشعل نارًا للتدفئة لينقذ رفيقتهم المريضة بما يتوفر معه من أوراق، فأخرجت رشا من حقيبتها رواية (آنا كارنينا) لتلستوي في ص213، وقدمتها لمعاذ ليمزق صفحاتها لإشعال النار، هذا الفعل يرمز إلى التضحية بالثقافة والأدب في سبيل البقاء على قيد الحياة.

- الهبوط Falling Action: ثم يبدأ الهبوط في مسار الحبكة عند تأمل الشخصيات في العواقب وكيفية التعامل مع التداعيات النفسية والعاطفية لأفعالهم وخسائرهم، مع التفكير في مستقبلهم في عالم ما بعد الحرب وصولا للحل عند معالجة الطفل الأوكراني وعرض والده المساعدة.

- الخاتمة Resolution: كانت النهاية تقليدية لم تكن على مستوى الفكرة والمضمون والعُقد المتعددة التي مرت بها الحبكة.

- العُقد: لقد مرت الرواية بعدة عقد نذكر بعضا منها: اختفاء يوسف بعد الانفجار – غدر سائق الحافلة – الإصابة المرضية الخطيرة لنوران أثناء السير في الطريق – مرض أم يوسف – اختفاء يوسف بعد رحيل الطلاب من الفندق.

- تعتمد الرواية على حدث كبير هو الحرب الروسية الأوكرانية ولذلك فقد واجه النص تحديًا في الحفاظ على تماسك الحبكة دون أن تبدو الأحداث مجتزأة أو مفككة، فاستطاعت الكاتبة بالتنقل الشذري وتعدد الرؤى وزوايا التبئير أن تمسك بخيوط الحبكة متزنة ومحافظة على السرعة السردية بما يتناسب مع السياقات بتوازن جيد بيت سرعة وبطء وثبات، فقد كان التوازن ملحوظا بين السرد الموضوعي للحرب والتفاصيل الشخصية للشخصيات والذي جنب القارئ التشتت بين الموضوع الإنساني والموضوع السياسي.

6-اللغة والأسلوب:

- اللغة:مزجت الكاتبة بين لغة سردية شاعرية تبرز الجماليات الأدبية ولغة تقريرية تحاكي واقع الحرب بأسلوب مباشر.

- كما أنها استخدمت اللغة الفصيحة البيضاء مع التهجين اللغوي ببعض الكلمات الروسية كما في ص170 (كانيشنا) والتهجين الإنجليزي في ص 194 (من جهاز السشوار)، إضافة إلى التهجين بالعامية الكويتية والعامية الجزائرية والعامية السودانية، علما أن كثرة التهجين باللهجات يضعف أدبية العمل.

من التهجين مع العامية في ص19 (أوف نسيت)

ومن العامية الكويتية في ص44(طبعا طبعا ما أقدر عليج وعلى فصاحتج)

ومن العامية اليمنية في ص58 (حيا بك)

وعامية شامية في ص179 (تدق شواكيشه)

*لكن علينا أن نشير لخطأ في الاستخدام في ص102 (قالت باندفاع بلهجتها العربية)، الحقيقة أن العربية لغة وليست لهجة!

وفي ص104 ذكرت أن منار الطالبة السودانية قالت بلهجتها السودانية (شيء مخيف، ما هذا الذي يحدث؟ أرجوكم أخبروني أنها ليست حربا حقيقية) هذه لغة عربية وليست لهجة سودانية كاللهجة الجزائرية التي ذكرتها عن نوران في ص107(واش صار لك باش تغيبين عن الوعي دكتورة).

- الصور البلاغية:استخدمت الكاتبة بعض التشبيهات والاستعارات والكنايات بما يخدم السياق سواء في توصيف الخراب النفسي والجسدي للشخصيات، من ذلك في ص23 (كأنها تعطي فرصة للمرجل الذي يغلي في داخلها أن يهدأ) استعارة رائعة جدا، ولقت نظري استخدامها لحرف الجر (في) بدلا من الباء (في داخلها) كأنها أرادت الشمولية والإحاطة التامة والإشارة إلى أنه يغلي بفعل فاعل خارجي له مكانه الخاص فهذه لفتة أدبية رائعة، وفي ص75 صورة أخرى (هل بدأ الجو يسير نحو التملص من عباءة الشتاء الثقيلة الباردة؟)، وفي ص85 (هوى بعضها كما تهوي حبة الكعك في فنجان ساخن من الشاي).

- استخدام اللغة التصويرية: تمكنت الكاتبة من توظيف تعابير مجازية تصويرية تضفي عمقًا وجمالية على النص مما يساعد في نقل المشاعر والأجواء بشكل أكثر تأثيرًا كما في ص65 (أمسكت صورته التي كانت تقبع …).

- الإيقاع:تحافظ الرواية على إيقاع متزن بين المشاهد الحركية للحرب والمشاهد التأملية إضافة للتوازن في المشاهد الاجتماعية والأسرية.

- علامات الترقيم تشكل خللا واضحا في العمل حيث تم الخلط بين النقطة والفاصلة، وكلنا يعلم أن لكل علامة من علامات الترقيم وظيقتها ومهامها، وكنا نأمل من الكاتبة أن تنتبه لذلك فلعلامات الترقيم لغة متممة للغة الحروف.

- وقفة صرفية: لقد أجادت الكاتبة استخدام دلالات الميزان الصرفي في الأفعال والكلمات التي تبني عباراتها السردية، ففي ص196 (بدت رشا قلقة وهي تشاهده يكافح التعب والحرارة) وهي تشاهد يوسف كيف يتألم جراء إصابته أثناء وقوع الانفجارات بالقرب منه، فالفعل (يكافح)في سياق الجملة: (بدت رشا قلقة وهي تشاهده يكافح التعب والحرارة)، أتى على وزن (يفاعل) وهو من الأوزان الصرفية التي تحمل في بنيتها دلالات متعددة، ففي هذا السياق يمكن تحليل دلالاته الصرفية والرمزية على النحو التالي:

- دلالة المشاركة والمواجهة: فوزن (يفاعل) في العربية غالبًا ما يدل على المشاركة أو التفاعل بين طرفين أو أكثر، ففي هذا السياق يبدو أن يوسف في مواجهة مباشرة مع التعب والحرارة وكأنهما خصمان يتصارعان معه، فهذه البنية الصرفية تصور التعب والحرارة كقوى ذات تأثير نشط مما يعزز الشعور بشدة المعاناة التي يعيشها يوسف.

- دلالة الاستمرارية: صيغة المضارع في (يكافح)تضيف إلى الفعل بعدًا من الاستمرارية مما يشير إلى أن المعركة مع التعب والحرارة ليست لحظية أو عابرة بل هي مستمرة ومجهدة، ولذلك كان قراره النزول إلى بلده مما يضع يوسف في موقف يبدو فيه مصممًا على المقاومة، والمقاومة هنا من أجل البقاء حيا حتى الوصول إلى البلد، فالكفاح نضال وجهاد ولقد ناسب الفعل (يكافح) ظروف الحرب والموت والدمار والحرائق.

- 3. دلالة القوة والجهد: استخدام وزن (يفاعل)بدلًا من أوزان أخرى مثل (يفعل: يتعب أو يفعل: يجهَد) يضفي على الفعل معنى القوة والجهد المبذول، فهذا الوزن يوحي بأن يوسف لا يمر بالتعب والحرارة بشكل سلبي بل يبذل مقاومة نشطة وصراعًا إراديًا، وهو ما يمثل إصراره على الحفاظ على حبه لزوجته والتمسك بأسرته على الرغم من مخاطر الحرب ومخاطر فرصة الوقوع بعشق آخر ينهي حياته الأسرية.

- 4. تشخيص العوائق: الفعل (يكافح) على هذا الوزن يضفي طابعًا شخصيًا على التعب والحرارة وكأنهما خصمان يجب التغلب عليهما هذا يعكس تقنيات سردية تهدف إلى تضخيم المشقة التي يواجهها يوسف ما يزيد من تعاطف القارئ معه كما يوحي بأن يوسف عليه ان يكافح خصمين شرسين للبقاء على حياة محترمة: الحرب والعشق الثاني.

- 5. ارتباطه بالسياق النفسي: وجود القلق عند رشا أثناء مشاهدتها ليوسف يعزز دلالة الفعل (يكافح) كصراع داخلي وخارجي، فهنا الكفاح ليس مجرد جهد بدني بل يرمز أيضًا إلى معاناة نفسية وصراع أعمق يعكس حالتهما الداخلية.

إن الفعل (يكافح) على وزن (يفاعل) في هذا السياق يعبر عن مواجهة نشطة ومستمرة وشخصية بين يوسف والعوامل الخارجية (التعب والحرارة) وما يرمزان له من الحرب والعشق الثاني المدمر، فهذا الوزن الصرفي يبرز طبيعة الصراع ويمنحه بعدًا دراميًا يعزز المشهد السردي ويعمق فهم القارئ لمعاناة الشخصية.

7- تقنية افتتاحية السرد Narrative Opening: حيث البدء بالمشهدية والوصف التفصيلي فتبدأ الرواية بوصف مناسب للمكان والزمان مما يضع القارئ مباشرة في جو الأحداث، فقد (استيقظت على صوت تاليا طفلتها الصغيرة… تفتح اليمنى نصف فتحة وتغلقها سريعا لتفتح اليسرى على أمل ألا يغادر النوم أجفانها قي صباح يوم الإجازة.. منذ بداية الأسبوع وهي تصبر نفسها للوصول إلى هذا الصباح… صوتها قد جذب الجيران الذين يقطنون الشقة المجاورة)، لقد حددت لنا وقت الصباح في يوم إجازة قد يكون الجمعة في شقة ضمن عمارة سكنية تسكن إلى جوارها الجارة الفضولية ميساء، وهذا الأسلوب يعزز من الانغماس والتواصل مع البيئة المحيطة بالشخصيات – لا سيما – مع وجود الراوي العليم الذي يقدم للقارئ معلومات عن الشخصيات وخلفياتها مما يساعد في بناء فهم أعمق لدوافعها وتصرفاتها.

8- إثارة التساؤلات والتشويق Thriller: عبر التلميح إلى أحداث سابقة أو مشاعر مكبوتة مما يثير فضول القارئ لمعرفة المزيد عن خلفيات الشخصيات وتطور الأحداث.

- التشويق Suspense: وجد عنصر التشويق في عدة محطات وقد رفع الجودة الأدبية للنص لأنها جاء ضمن السياق ولم يكن حشوا كما في ص13 (وإن كنت أشك في أن الثورة ستبقى خامدة بعد أن تعرف الخبر الجديد) فهنا قدمت لنا الكاتبة تشويقا وغموضا حول الخبر الجديد، فما هو ذلك الخبر؟ فالقارئ سيتساءل هل تزوج بأخرى؟ أم سيتزوج عشيقة عشقها هناك؟ أم أنه خبر آخر تماما؟! وفي ص69 (قصف عنيف على مدينة ماريوبل الأوكرانية أدى إلى إصابة بعض طواقم الصحفيين) فهنا تشويق مهم لمعرفة إن كان يوسف قد أصيب معهم أم لا؟

وفي ص176 تشويق مهم كاد أن يختط مسارا آخر للحبكة حين رأت رقم هاتف أبيها على شاشة هاتف معاذ (ولكن الرقم الذي ظهر على شاشته جعلها تتسمر في مكانها مندهشة كيف لها ألا تعرف رقم والدها الدكتور فارس وإذا كانت أخطأت في الرقم فإن الاسم المخزن على الهاتف لن يخطئ)، (لماذا لم يخبرها معاذ أنه يعرف والدها؟).

- الغموض Ambiguity: يظهر الغموض الذي يزيد التشويق إثارة في ص178 حين تفكر رشا (سبب إخفاء معاذ لتواصل والدها معه) (وما الذي يجعل معاذ يخفي ذلك عنها؟)

- تقنية استرجاع الاسترجاع Flashback in Flashback : وهي تقنية حذرة وخطرة لكن الكاتبة أمسكت بخيطها جيدا يظهر ذلك في ص15 حيث كانت تسترجع ذكرياتها مع زوجها قبل الخطبة والزواج ثم أوقفت هذا الاسترجاع لتسترجع ضمنه استرجاعا خاصا (ألست أنت من قال لي في أول لقاء: أنت المرأة التي تليق بعقلي وقلبي؟).

- تقنية الأيرونية السردية Narrative Irony: تبرز هذه التقنية عبثية الحرب وكسر التوقعات لدى القارئ، كما تبرز مفارقات قوية مثل التناقض بين رؤية تلستوي للسلام والواقع الدموي للحرب الحديثة.

كما نراها في التناقض الذي يظهر في ص23 فيوسف الصحفي يقول: (هذه فرصتي لأثبت نفسي في هذه المجال) ثم يقول لزوجته التي اعترضت على سفره (لا تكوني أنانية)، فهو الأناني لكن المفارقة أنه ينعتها بالأنانية متناسيا تضحياتها بأحلامها وطموحاتها من أجله.

- تقنية الاسترجاع Flashback: استخدمت تقنية الاسترجاع لتقديم خلفيات الشخصيات ما يجعل القارئ يفهم الدوافع التي تحركهم وسط الحرب مثل ذكريات يوسف عن حياته قبل أن يصبح صحفيا حربيًا، وذكريات جمانة قبل زواجها بيوسف، وذكريات رشا حين كانت تتلصص على لقاءات يوسف مع أبيها.

- تقنية التنبؤ Foreshadowing نجدها في ص209 في عبارة (هيهات أن تغير الأماني القدر إذا وقع وانتهى) فنجد بعدها بقليل سائق الحافلة يعتذر عن استكمال الطريق لتبدأ معاناة جديدة للمجموعة الطلابية.

- تقنية تمهيد الاستشراف Flashforward: في ص117 (أأنت يوسف؟ أقصد الأستاذ يوسف الصحفي) هذا تمهيد واضح لعلاقة عاطفية قادمة، وهذه خطوة رائعة من الكاتبة تخدم السبك والحبك في التصميم والبناء السردي، واتضحت بوادر ذلك في ص119 حين تفكر رشا بيوسف وتتساءل (ترى هل تزوج؟) وفي ص120 (فكرت بفارق العمر بينهما).

- تقنيات السرد البصري Visual Narration: حيث نرى وصفًا دقيقًا للمشاهد مما يجعل القارئ يشعر وكأنه يشاهد صورًا متحركة كما في وصف الشوارع المدمرة والوجوه التي تروي قصصًا صامتة.

- تقنية الوصف Description technique:

1- وصف جمانة: قدمت لنا الكتابة وصفا جيدا لجمانة وزعته شذريا على الصفحات بطريقة أدبية رائعة كما في ص9 (الذي لم يأخذ من أمه سوى شامتها ولون بشرتها البيضاء) في ص10(بشرتها البيضاء الصافية)، وعيونها خضراء في ص26 وفي ص40 (بعينيها الخضراوين وشعرها الرمادي القصير وشامتها السوداء).

في ص25 تقدم الكاتبة وصفا فكريا نفسيا لجمانة فهي صاحبة طموحات وأحلام كبيرة (صادرت أحلامي بأن أكون كاتبة معروفة) كما قدمت وصفها العائلي في ص25 (ليس لي أم.. وأختي الوحيدة لحقت بزوجها إلى الدوحة) ووصفا ثقافيا في ص83 (حب الأدب والقراءة… جمع هاتين المختلفتين..) وفي ص92(يحب كونها مثقفة … وعيها وسعة اطلاعها.. لغتها العالية..)، ووصفا أخلاقيا في ص165 (هي الوحيدة التي لا تداهنها أو تتملقها للحصول على رضاها).

- وصف استيقاظ الأم على صوت طفلتها: كما قي ص7 : (استيقظتْ على صوت تاليا طفلتها الصغيرة ذات الأربعة أعوام وهي تبرطم بكلمات فهمت بعضها وضاع بعضها الآخر بين نعاس عينيها).

- وصف عبث الأم بالورود البلاستيكية: (قامت من مقعدها ومشت بهدوء، ووقفت عند طاولة الطعام التي تتوسطها مزهرية زجاجية، عبثت بالورود البلاستيكية الموجودة فيها…)، تدرك الكاتبة قيمة وأسلوب وسياق الوصف.

- وصف تأثير الحرب على الإنسانية: في الرواية تكشف الكاتبة زينب السعود بعمق عن قسوة الحرب وتأثيرها المدمر على الإنسانية والجمال والبراءة، والحرب كوحش كاسر تدمر كل ما هو جميل وتغتال مظاهر الحضارة والتقدم.

- وصف معاناة الطلاب العرب خلال الحروب: معاذ ورشا طالبان أردنيان، أحدهما من جذور فلسطينية يدرسان الطب في كييف، واجها صعوبات الحرب من خلال الإقامة في ملجأ غير لائق ومواجهة عنصرية وتمييز ضدهم أثناء محاولة الفرار من أوكرانيا، تجاربهما تعكس المعاناة التي يعيشها الطلاب العرب خلال الحروب، وموقفهم من العنصرية والتمييز الذي عانوا منه.

- وصف حرق رواية (آنا كارنينا) للتدفئة: أثناء محاولة الطلاب بقيادة معاذ الهروب استخدمت رشا صفحات رواية (آنا كارنينا) لتلستوي للتدفئة في ص213 مما يعكس التضاد بين الأدب والحرب، فالرواية تحترق لتمنحهم دفئًا، وهذا يبرز التباين بين قيم الأدب ومآسي الحرب.

- وصف ماريوبل: مدينة أوكرانية ساحلية تقع في منطقة الحدود الروسية الأوكرانية تبعد عن العاصمة أكثر من سبعمئة كيلو متر كما في ص27، والبناء في ماريوبل يعتمد على الخشب والشمس تشرق بها شهورا قليلة كما في ص91.

*حافظت الرواية على التوازن السردي في الحوار والوصف لكن قد تكون هناك لحظات في السرد تتسم بالإفراط في الوصف أو الحوار غير الضروري مما بطـأ إيقاع السرد كما في الحوار والوصف في مشهد المطعم بين يوسف وصاحبه اليمني.

- التناص Intertextuality موجود بوفرة في العمل من ضمنه في ص8 (حين تعثر على الجمال في قلبك فستعثر عليه في كل قلب).. من لوحة دراويش جلال الدين الرومي المكتوبة بالخط الفارسي).

- الاستشهاد Citation في ص155 استشهاد تناصي ظاهر مع سقراط (كن لطيفا مع كل شخص فكل واحد منا لديه معركته الخاصة).

- تقنية الرسائل الضمنية Covert Messages: تدعو الرواية القارئ إلى التأمل في عبثية الحروب وتأثيرها على الإنسان مع التذكير بأن الأدب يمكن أن يكون أداة مقاومة ضد الظلم والدمار، كما تبرز الرواية أهمية استعادة القيم الإنسانية حتى وسط الفوضى.

في ص37 رسالة خفية ضمنية مهمة (فوقعت عينها على الكتاب الذي كانت تقرأ فيه، تذكرت أنها وضعت الهاتف تحت الكتاب الذي كانت تقرأ فيه) الكتاب دائما وسيلة حفظ وحماية.

في ص80 رسالة علنية Overt Messages (يستسهل الكثيرون قطع العلاقات والاختفاء خلف حاجز توجيه الاتهامات دون أدنى محاولة للفهم).

- تقنية الحوار الداخلي Internal Monologue: هناك تركيز واضح على الحوار الداخلي للشخصيات، خصوصًا يوسف، حيث تتكشف من خلاله معاناته النفسية وشعوره بالذنب أو الانقسام بين دوره المهني والإنساني، وكذلك جمانة التي يؤنبها ضميرها على قسوتها مع زوجها، بالإضافة إلى مناجاة رشا وهي نحاول أن تقهم علاقتها بيوسف وكذلك حين تحاول أن تفهم مراقبة معاذ لها لصالح أبيها.

- تقنية إدراك الخطأ Anagnorisis نجدها واضحة في ص206 حين قال الراوي عن رشا (وأغلقت هي بابا في قلبها على مشاعر طفلة مراهقة).

- تقنية اقتناص اللحظة Moment Capturing نجدها في ص233 حين كلم يوسف رشا في المطار فقد اقتنص لنا الراوي هذه اللحظة الدقيقة من مشاعر رشا بقوله (لأول مرة لم يرتعش قلبها لسماع صوته ورؤيته).

- تقنية التضاد المعنوي Antithesis: نجد ذلك في ص145 (أذكى والدها حب العمل الصحفي في قلب يوسف ولكنه أصر على قتل الحب ذاته في قلبها)، فنلاحظ التضاد المعنوي بين (أذكى) و(قتل) لتصبح العبارة نفسها متضادة مع الشخصين.

- المفارقة التاريخية Historical paradox: يتمثل ذلك بالعنوان حيث أن اختيار العنوان (الحرب التي أحرقت تولستوي)يبرز المفارقة بين فلسفة تلستوي الداعية للسلام في روايته (الحرب والسلام) وبين واقع الحرب الروسية الحديثة، وهذا العنوان يعمل كرمز يعزز فكرة أن المبادئ الإنسانية قد تحرق وسط صراعات القوة.

- التقنية الرمزية والدلالات Symbolic:

- الحرب كحالة وجودية:الرواية تتجاوز البعد الجغرافي للحرب الروسية الأوكرانية لتصبح الحرب رمزًا لمعاناة الإنسان بشكل عام.

- تلستوي:يجسد الصراع بين المثل الإنسانية والواقع الوحشي ويشير إلى تراجع قيم السلام في العصر الحديث.

*ملاحظات نقدية:

1- المزج بين التقرير الصحفي والسرد الأدبي: بحكم أن أحد الشخصيات الرئيسية مراسل صحفي حربي فإن الرواية تمزج بين سرد يقترب من التوثيق الصحفي عند وصف وقائع الحرب، وسرد أدبي يتغلغل في الحالة النفسية للشخصيات.

2-تقديم الشخصيات من خلال أفعالها ومشاعرها: فبدلاً من تقديم وصف مباشر للشخصيات تعرّف الكاتبة القارئ بها من خلال تصرفاتها وتفاعلاتها مع البيئة المحيطة مما يضفي عليها طابعًا أكثر حيوية وواقعية، نلاحظ في ص39 دلالة على تفكير ومشاعر يوسف بزوجته (لا تجعلي الأولاد يكرهونني).

- هناك مشاهد نادرة اعتمدت على السرد المباشر بشكل زائد بدلاً من التقنيات السردية مثل (الإظهار) مما قد يجعل النص يبدو أقرب للتقرير منه إلى الأدب كما في ص57 (مضى على يوسف في ماريوبل ….).

- أخت جمانة التي غادرت الى الدوحة كما في ص25 لم يظهر له أثر نهائيا في الحياة بعكس صديقاتها سارة وأفنان ما عدا اسمها سلمى في ص50، وهذا يطرح تساؤلا إشكاليا حول العلاقة السرية لجمانة وصفاتها الحقيقية التي لم تشر لها الكاتبة فمن لا اتصال حقيقي مريح لها مع اختها الوحيدة فبالتأكيد أن عندها مشاكل نفسية وفكرية حقيقية!

وها هنا ملاحظة نقدية يجدر التوقف عندها وتشير إلى نقطة ضعف سردية تعرف في النقد الأدبي بـإهمال الشخصيات الثانوية، فعندما تقدم الكاتبة شخصية في بداية الرواية مثل الأخت الوحيدة هنا، يتوقع أن يكون لهذه الشخصية دور في السرد أو تطور الحبكة أو أن تبرر غيابها بطريقة مقنعة، عدم ذكر شيء عن الأخت في النص خاصة مع التركيز على شخصيات أخرى مثل الصديقات قد يسبب خللاً في التماسك السردي.

وهذا يجعلنا نتوقف عند بعض النقاط:

- إدخال الشخصية بلا مبرر: ذكر الأخت في البداية دون أن يكون لها دور لاحق قد يشعر القارئ أن هذه الشخصية أُدخلت للنص دون غرض واضح، وإذا كانت الأخت غائبة عن السرد لاحقًا، كان يجب أن يكون ذلك مبررًا، وتبرير السفر لا يلغي وجودها فالتواصل كان مع الصديقتين وهما خارج بلد جمانة، لكن لو برر هذا الغياب بمثل أن العلاقة بينهما ضعيفة، أو أن ظروف معينة جعلت تواصلهما مستحيلًا.

- التركيز على الصديقات بدلاً من الأخت: إذا كان السرد يركز على علاقات الشخصية الرئيسية مع الصديقات بدلاً من العائلة فإن القارئ قد يشعر بوجود خلل في الأولويات، فالعلاقة الأسرية (وخاصة مع الأخت الوحيدة) غالبًا ما تكون محورية أو تحتاج على الأقل إلى توضيح.

- تأثير ذلك على التماسك السردي: عدم متابعة الأخت في السرد يترك فراغًا في ذهن القارئ الذي قد يتساءل: لماذا تم ذكرها أساسًا؟ وما علاقتها بالحرب أو بالمشاكل التي تواجهها البطلة؟

- تجنب هذا الخطأ السردي بتوضيح سبب غياب الأخت: فكان يمكن للكاتبة أن تضمّن تفاصيل صغيرة حول العلاقة بين البطلة وأختها، مثل: (سافرت أختي إلى الدوحة منذ سنوات، وأصبح تواصلنا نادرًا…)، فهذا يمنح القارئ سياقًا واضحًا، أو بإدماج الأخت بشكل غير مباشر كأن تظهر الأخت في السرد من خلال رسائل أو مكالمات أو ذكريات مما يعزز وجودها دون أن تكون شخصية رئيسية، أو إلغاء ذكر الشخصية إذا لم تكن ضرورية أو غير ذات أهمية للسرد فيكون من الأفضل حذف ذكرها تمامًا والتركيز على العلاقات الأخرى.

*هذا النوع من الإغفال يضعف بناء الشخصيات ويؤثر على مصداقية النص، لأن القارئ يلاحظ غياب التوازن بين الشخصيات التي يذكر بعضها ولا يتابع دورها، فإذا كانت الرواية تسعى لتسليط الضوء على علاقات البطلة خلال الحرب فإنه يمكن توظيف شخصية الأخت بطريقة تدعم هذه الثيمة.

- وها هنا ملاحظة نقدية مهمة حول استخدام اللغة الروسية في الرواية بدلا من الأوكرانية مما يعكس خللاً في تمثيل الواقع اللغوي في الرواية، فعند تناول مكان الأحداث في أوكرانيا -خصوصًا – في سياق الحرب الأوكرانية فإن اختيار اللغة يمكن أن يكون عنصرًا حاسمًا في تمثيل الواقع الثقافي بشكل صحيح، فإذا كانت الرواية تظهر شخصيات تتحدث بالروسية أو تستخدم كلمات روسية دون الإشارة إلى اللغة الأوكرانية فهذا قد يعكس تغاضيًا عن الهوية اللغوية الأوكرانية.

*وعندنا تحليل هذه الملاحظة النقدية توقفت عند عدة نقاط:

- استخدام اللغة الروسية في السرد قد يكون مقبولًا في بعض السياقات إذا كانت الشخصيات تتحدث بها -خاصة- إذا كانت في مناطق ناطقة بالروسية أو في سياق عسكري أو سياسي حيث يمكن أن تكون اللغة الروسية هي اللغة السائدة، ولكن إذا كان النص يركز على أوكرانيا كالمكان الرئيس للأحداث، وكان يتم استخدام اللغة الروسية بشكل مستمر فهذا قد يعتبر تغليبًا للغة الروسية على الأوكرانية مما يتجاهل بشكل غير مبرر جانبًا مهمًا من الهوية الأوكرانية.

- التجاهل التام للغة الأوكرانية على الرغم من أن اللغة الأوكرانية تمثلجزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية لأوكرانيا -خاصة – في سياق الحرب مع روسيا، فتجاهلها في السرد قد يؤدي إلى تصوّر غريب للعلاقة بين الأوكرانيين والروس، وفي حالة سرد الأحداث في أوكرانيا كان من المفترض أن تظهر الكلمات الأوكرانية أو على الأقل أن تذكر كيف يتفاعل الأوكرانيون مع لغتهم الأم في مقابل الروس، هذه الفجوة اللغوية قد تعتبر إغفالًا ثقافيًا يمكن أن يفقد الرواية مصداقيتها في تمثيل المجتمع الأوكراني، فقد كان يمكن للكاتبة أن تدمج بعض الكلمات الأوكرانية في النص لتوضيح الهوية الثقافية الأوكرانية، فمثلًا عند ذكر الأطعمة أو الأماكن أو الكلمات اليومية يمكن أن تضيف لغة غنية بالتفاصيل المحلية التي تميز أوكرانيا.

لقد كانت الرواية قادرة على أن تظهر كيف يتحدث الأوكرانيون الروس والأوكرانيون الأصليون باللغة الأوكرانية مع الإشارة إلى التأثيرات الثقافية واللغوية الناتجة عن الصراع حتى اختلافات اللهجات يمكن أن تكون موضوعًا مثيرًا في السرد، وبالتالي كان يمكن أن تتم معالجة الاختلافات الثقافية بين الأوكرانيين والروس مع إبراز كيف يتنقل الناس بين اللغتين في الحياة اليومية أو في وسط الحرب مما يضيف عمقًا إضافيًا إلى السرد.

*وأعتقد أن الكاتبة لم ترم إلى ذلك بقصد سيء لكنني أضع أسبابا لهذا التجاهل المحتمل من الزاوية التحليلية النقدية وهي كالتالي:

- الاعتماد على اللغة الروسية باعتبارها لغة واسعة الانتشار: فقد يكون الهدف هو إظهار تأثير اللغة الروسية في المناطق الناطقة بالروسية من أوكرانيا، حيث يتحدث الكثيرون باللغة الروسية بشكل يومي ولكن بما أن أحداث الرواية تقع في أوكرانيا فإن ذلك لا يعكس تنوع اللغة والثقافة في أوكرانيا بشكل دقيق.

- عدم البحث الكافي في الثقافة الأوكرانية: قد تكون الكاتبة ركزت على الجانب الروسي من النزاع وأغفلت جزءًا من واقع الحياة الأوكرانية، هذا قد يشير إلى نقص في البحث الأدبي أو الاهتمام بالثقافة الأوكرانية في ظل الظروف الراهنة.

- رؤية أحادية للثقافة الأوكرانية: قد تكون الكاتبة نظرت إلى الصراع الروسي الأوكراني من منظور ثقافي واحد (الروسية) متجاهلة بذلك حضور اللغة الأوكرانية في الحياة اليومية في العديد من المناطق.

إن إغفال اللغة الأوكرانية في الرواية التي تدور أحداثها في أوكرانيا يعتبر نقصًا في التمثيل الثقافي ويضعف من مصداقية الرواية في تجسيد الواقع الأوكراني، إذا كانت الرواية تحاول تقديم صورة حقيقية للحرب الأوكرانية كان يجب أن تتضمن إشارات واضحة إلى اللغة الأوكرانية على الأقل في بعض السياقات.

- وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى مهمة حول الخلل في تمثيل الثقافة الأدبية في الرواية وتوازنها، عندما تتناول الرواية موضوعًا حساسًا مثل الحرب الأوكرانية فإن التغطية الأدبية واللغوية للثقافة الأوكرانية تصبح محورية، خاصة إذا كانت الرواية تحاول نقل صورة دقيقة عن الحرب وآثارها، فإذا تم التركيز على الأدباء الروس فقط مثل دستويفسكي وتلستوي وبوشكن كما في ص176 دون الإشارة إلى أدباء أوكرانيين فإن ذلك قد يخلق شعورًا بالتجاهل أو القفز على واقع الثقافة الأوكرانية.

*وقد قمت بتحليل هذه المسالة نقديا كالتالي:

- غلبة الثقافة الروسية في الرواية: حيث الإشارة إلى الأدباء الروس مثل دستويفسكي وتلستوي وبوشكن كما في ص176 (لن يناقش أحد أشعار بوشكين أو روايات دوستويفسكي في هذا المكان)، يمكن أن تكون محاولة للتعامل مع الثقافة الأدبية الروسية بوصفها جزءًا من التاريخ الثقافي الأوسع للمنطقة، ولكن في سياق الحرب الأوكرانية لا يجب تجاهل الأدب الأوكراني حيث أن تجاهل هذه الثقافة قد يظهر نقصًا في التوازن الأدبي والتاريخي، فإذا كانت الرواية تركز على الحرب الأوكرانية فمن الطبيعي أن تتطرق إلى الأدب الأوكراني لأنه جزء أساسي من الهوية الثقافية لأوكرانيا، فترتوليا هارابيا وإيفان فرانكو هما من أبرز الأدباء الأوكرانيين الذين قد يكون لديهم تأثير كبير في الرواية وممن يمكن تناولهما في السرد.

- انعدام التوازن الثقافي: فتجاهل الأدباء الأوكرانيين قد يعكس إحلال الأدب الروسي مكان الأدب الأوكراني، وهو أمر يمكن أن يثير تساؤلات حول نوايا الكاتبة في تقديم الحرب الأوكرانية، ففي حالة عدم الإشارة إلى أي أديب أوكراني سيشعر القارئ بأن هناك نقصًا في التنوع الثقافي مما يمكن أن يعتبر قفزًا على الواقع الأدبي الأوكراني.

- تمثيل الأدب الأوكراني: لقد لعب الأدب الأوكراني دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي الوطني الأوكراني خاصة في سياق الصراع مع روسيا فالإشارة إلى ميخايلو كوفتش أو سيرهي جيتس يمكن أن تظهر توازنًا في التمثيل الثقافي وتقدم للقارئ صورة أكثر شمولًا.

*وكما فعلت في مسألة إغفال اللغة الأوكرانية سأبحث في أسباب التجاهل الثقافي للثقافة الأوكرانية التي قد تكون راجعة لأحد الاحتمالات التالية:

1) إغفال غير مقصود: فقد يكون التجاهل غير مقصود بسبب التركيز على الحرب الروسية من زاوية معينة، وقد يراه البعض خطأً فنيًا حيث كان من الأفضل تضمين أدباء أوكرانيين للإشارة إلى تعدد الأصوات الثقافية في المنطقة.

- التركيز على الروس نظرًا لعمق تأثيرهم الثقافي: فيمكن أن يكون منطق الكاتبة هو أن الأدباء الروس يمثلون جزءًا مؤثرًا في التاريخ الثقافي والسياسي للمنطقة، وبالتالي يتم ذكرهم بشكل أكبر، لكن في سياق الحرب الأوكرانية كان من الواجب أن تتعامل الرواية مع هذه القضية بتمثيل أوكراني حقيقي وواقعي، فكان يمكن للكاتبة إدراج أدباء أوكرانيين أو تضيف إشارات إلى أدباء أوكرانيين مثل إيفان فرانكو أو ليليا كوجوك أو أولغا توكارتشوك التي تمثل في أعمالها قضايا أُوكرانية، فهذا يعزز تمثيل الثقافة الأوكرانية ويظهر تنوع الأدب في المنطقة.

- التوازن في التمثيل الثقافي: فيكون من الأفضل أن يتم دمج الأدب الأوكراني مع الأدب الروسي بشكل يتناسب مع السياق الثقافي والسياسي الحالي في الحرب، فيتمكن للقارئ أن يرى تأثير الأدباء الروس لكن لا يجب أن يتم تجاهل الأدب الأوكراني كجزء من ثقافة البلد، كما يمكن إضافة مقارنة بين الأدب الروسي والأوكراني لا سيما في طريقة تأثيرهما على المواطنين في ظل الصراع الحالي، وكيف يعكس الأدب الأوكراني مشاعر المقاومة والهوية؟ وكيف يظهر الأدب الروسي تأثيراته في السياق ذاته؟

فغياب الأدباء الأوكرانيين في رواية تتناول الحرب الأوكرانية يمثل خللاً في التوازن الثقافي وإغفالًا لتمثيل جزء مهم من الهوية الأوكرانية، فمن المهم أن تكون الرواية شاملة وتعرض تعددية في الثقافات لتكون أكثر صدقًا في تقديم الواقع الأوكراني بعيدًا عن رؤية أحادية.

- عبارة (اللهب الأحمر)الواردة في مقطع حرق رواية (آنا كارنينا) في ص213(ضغط معاذ على رأس الولاعة فاندلع اللهب الأحمر …) تحمل دلالات رمزية متعددة يمكن تفسيرها بحسب السياق السردي أو الأدبي الذي وردت فيه مثل:

- رمز للصراع أو الدمار: فاللهب الأحمر غالبًا ما يرتبط بالنار التي يمكن أن تكون رمزًا للحرب أو الدمار أو الخراب، ولذلك فإنه في سياق أحداث الرواية قد يشير إلى القتل والفوضى والصراع البشري الذي يلتهم كل شيء، وهو ما حدث فعلا في أوكرانيا

- الحياة والطاقة: يمكن أن ينظر إلى اللهب كرمز للطاقة والحيوية، بينما اللون الأحمر يرتبط بالقوة والشغف والتمسك بالحياة نفسها، وهذا يشير إليه سياق الحدث حين أشعل معاذ ورشا أوراق الرواية للحصول على الدفء المتاح، وفي هذا السياق قد تكون العبارة دلالة على القوة الداخلية أو العزيمة المتقدة التي رأيناها من معاذ ومجموعته.

- التحول والتطهير: قد ترمز النار في الأدب إلى التحول أو التجديد من خلال الاحتراق، وقد يعكس اللون الأحمر العاطفة أو التغيير العميق الذي يحدث نتيجة تلك النيران، فقد تشير العبارة إلى لحظة تطهير أو نهاية تمهِّد لبداية جديدة، وهو ما رأيناه من تغير حالة معاذ ورشا حيث تركت رشا تعلقها بيوسف كما رأينا ذلك لحظة استقبال يوسف في المطار وكذلك لاحظنا تغير معاذ الذي تجرأ لاحقا – بالتحرش- (التقارب) مع رشا عبر إهدائها رواية (آنا كرنينا) مع مطالبته باعتذارها بشكل توددي تقاربي.

- 4. التحذير أو الخطر: يرتبط اللون الأحمر بالخطر أو التحذير وبالتالي (اللهب الأحمر) قد يكون رمزًا لتهديد وشيك أو لحظة ذروة مأساوية، وإذا رجعنا إلى تاريخ نشر الرواية ثم ربطنا معاذ الذي أشعل اللهب الأحمر وجذوره الفلسطينية مع ما حدث في طوفان الأقصى فقد يعطي ذلك تنبؤا صحيحا وقويا للكاتبة ويدل على قراءتها الصحيحة للمعطيات على الأرض، قد يعتبر أحدهم هذا تكلفا بالتفسير لكن وظيفتي كناقد أن أرى نظرة بانورامية مكتملة على كل ما يحتمله السياق.

- في سياق عاطفي: تدل عبارة (اللهب الأحمر) إذا كانت مرتبطة بشخصية أو علاقة على شغف عاطفي ملتهب أو غضب كبير، وقد رأينا الغضب الكبير في قلب رشا ضد معاذ الذي كان يراقبها وينقل اخبارها على ابيها تحول إلى عشق يلتهب بصمت تدل عليه الإشارات والإيحاءات.

- في سياق نفسي: يعكس اللهب الأحمر الغضب أو الصراع الداخلي الذي يعيشه معاذ في تلك اللحظة، فاختيار اللون الأحمر بما يحمله من دلالات قوية للعنف والانفعال يبرز حالته النفسية المشتعلة والتي تتسم بعدم الاستقرار أو التوتر، فقد يعكس لنا موضوع تمزيق الرواية ثم حرقها رغبة في التدمير أو التخلص من شيء ثقيل، فقد يرمز ذلك إلى محاولة للتعبير عن الغضب المكبوت أو رفض شيء يمثله الكتاب (أفكار أو ثقافة ما، أو واقع معين).

- في سياق أدبي: إن اختيار رواية (آنا كارنينا)لتكون محور هذا المشهد لا ينبغي أن يكون صدفة، فالرواية نفسها تتحدث عن صراعات عاطفية واجتماعية تنتهي بمأساة مما يجعل حرقها يعكس رفضًا للواقع المأساوي أو الثقافي الذي ترمز إليه الرواية ولنقل رفضا لواقع عشق رشا ليوسف المكبوت ورؤية العاشق الحقيقي على ضوء اللهب وهو معاذ، وقد تقدم معنى آخر حيث تحيل إلى نهاية مأساوية لأوكرانيا نتيجة الحرب مشابهة لنهاية آنا كارنينا.

- 8. في سياق سياسي واجتماعي: وفي سياق الحروب والنزاعات فإن حرق الكتاب قد يكون رمزًا إلى التدمير الثقافي أو رفض الإطار الثقافي المستعمِر الذي قد تمثله رواية روسية مثل (آنا كارنينا) خاصة بعد ما رأيناه كعرب من وجود الآلة العسكرية الروسية المحتلة لسوريا والمدمرة للحضارة السورية والقاتلة للإنسان السوري الذي لجأ بالآلاف إلى الأردن الجارة العربية القريبة، كما قد يكون فيه رسالة خطيرة قد تقصها الكاتبة أو لم تقصدها ففيها إدانة لثورات الربيع العربي والصراعات التالية له باعتبار أن اللون الأحمر، يرتبط بالثورات والصراعات السياسية كالاشتراكية التي رمز لها تلستوي في أفكاره، وقد يعكس ذلك ثورة داخلية على النظام أو القيم التي تجسدها الرواية.

- التفاعل بين الشخصيات والرمزية: فالعلاقة بين رشا ومعاذ هنا تبرز من خلال الفعل المادي (التمزيق والحرق)، فتمزيق الرواية بيد معاذ الذي يبدو في سياقات السرد وكأنه يتحدى رشا أو ينفي خياراتها يشير إلى التوتر بين الشخصيتين، وبالتالي فقد تكون النار دلالة على محاولة فرض السلطة إذ أن معاذا يمارس نوعًا من القوة ضد اختيار رشا، ومحاولة إلغاء خيارات رشا القديمة (يوسف) وتكرس الخيارات الجديدة بالقوة (معاذ) ويبدو أنه قد نجح في ذلك كما بدا لنا آخر الرواية.

- اللون الأحمر كصدمة بصرية: إن (استخدام اللهب الأحمر) تحديدًا بدل (النار) أو (اللهب) يضيف بعدًا بصريًا ومجازيًا قويًا، فالأحمر رمز للخطر والعنف والدمار مما يجعل المشهد أكثر تأثيرًا ودرامية، والعبارة قد تعبر عن التوتر الذروي في الرواية أو العلاقة بين الشخصيات.

- إن اختيار الكاتبة لرواية (آنا كارنينا)بدلًا من (الحرب والسلام) في سياق روايتها (الحرب التي أحرقت تولستوي يمكن أن ينظر إليه من زوايا تحليلية متعددة، حيث قد يكون الاختيار متعمدًا لتوصيل رسالة أعمق تتجاوز السطحية الظاهرة، ومن خلال التحليل النقدي فسوف نتوقف عند عدة محطات:

- الدلالة الرمزية لاختيار (آنا كارنينا):

1) (آنا كارنينا) كرواية عن صراعات فردية:

- الرواية تركز على المآسي الشخصية، والخيارات الأخلاقية، وتدمير الذات مما قد يعبّر عن الجانب الإنساني للحرب.

- في سياق الحرب في أوكرانيا؛ فقد يكون اختيارها رمزًا لتسليط الضوء على التأثير الفردي للحرب على الأشخاص العاديين بدلًا من التركيز فقط على الجوانب العسكرية أو السياسية.

2) علاقة الرواية بالمأساة:

- (آنا كارنينا) تنتهي بمأساة فردية كبرى مما يعكس فكرة أن الحروب مهما كانت عامة تترجم دائمًا إلى مآسٍ فردية، ولذلك فإن حرق الرواية في هذا السياق قد يشير إلى رفض هذه الدوامة من المآسي الإنسانية المتكررة.

- إن اختيار رواية (آنا كارنينا)لتكون محور هذا المشهد لا ينبغي أن يكون صدفة، فالرواية نفسها تتحدث عن صراعات عاطفية واجتماعية تنتهي بمأساة مما يجعل حرقها يعكس رفضًا للواقع المأساوي أو الثقافي الذي ترمز إليه الرواية ولنقل رفضا لواقع عشق رشا ليوسف المكبوت ورؤية العاشق الحقيقي على ضوء اللهب وهو معاذ، كما أن النار تمثل الفناء والتطهير لذلك فإن حرق الرواية يشير إلى رغبة في التخلص من عبء الماضي أو رفض للقيم التي تحملها مثل الحب والتضحية والألم الذي قد يرمز إليه النص، بينما يمكن أن يرمز اللهب الأحمر إلى الشغف المحترق أو النهاية المأساوية التي قد تنتهي بأوكرانيا التي تشبه مصير آنا كارنينا نفسها.

- عدم اختيار (الحرب والسلام):

- (الحرب والسلام) كرواية تاريخية كبرى: تركز هذه الرواية على التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى مما قد يجعلها أقرب للسياق السردي للحرب في أوكرانيا، لكن اختيارها قد يفسَّر على أنه مباشر أو تقليدي جدًا، وقد تكون الكاتبة تجنبت ذلك لتجنب الوقوع في رمزية مفرطة الوضوح.

- إعادة صياغة علاقة تلستوي بالحرب: إن عنوان الرواية (الحرب التي أحرقت تولستوي)لا يتحدث فقط عن الحرب بالمعنى العسكري بل أيضًا عن الحرب الداخلية في النفس الإنسانية، وفي هذا السياق، فإن (آنا كارنينا) تصبح أكثر تعبيرًا عن الصراعات الداخلية والمعاناة العاطفية.

- التوتر بين الروايتين في السياق السردي:

- (الحرب والسلام) مقابل (آنا كارنينا): (الحرب والسلام) تمثل العالم الواسع (الحرب، المجتمع، السياسة)، بينما (آنا كارنينا) تمثل العالم الداخلي (الحب، الألم، الخيارات الفردية)، ولذلك فإن الجمع بين العنوان واختيار (آنا كارنينا) في النص يبرز المفارقة بين التأثيرات الكبرى للحرب والصراعات الصغيرة التي تعاني منها الشخصيات.

- التداخل بين الخاص والعام: إن اختيار (آنا كارنينا) قد يكون وسيلة لإظهار أن الحرب ليست فقط جيوشًا وقتالًا بل أيضًا تدميرًا لحيوات الأفراد وأحلامهم تمامًا كما تحطمت حياة آنا بسبب خياراتها وظروفها.

- حرق (آنا كارنينا) كفعل رمزي يدل على:

- رفض المأساة الشخصية: يمكن أن يفهم من حرق الرواية كرمز لرغبة معاذ في رفض التعلق بمآسٍ فردية في ظل حرب مدمرة أكبر.

- إدانة ثقافة الدمار: النار التي تحرق الأدب تشير إلى الدمار الذي تسببه الحرب ليس فقط على الأرواح بل أيضًا على الثقافة والفكر.

- العنوان والسياق يجمعان بين المعاني:

- عنوان الرواية (الحرب التي أحرقت تولستوي)يخلق تناقضًا مثيرًا مع اختيار (آنا كارنينا)بدلًا من (الحرب والسلام) مما يعكس العلاقة المعقدة بين الصراعات الكبرى (الحرب، المستقبل) والصراعات الصغيرة (العاطفة الفردية، الحياة الزوجية).

- قد أخمن أن الكاتبة بهذا الاختيار ربما أرادت أن تبرز أن الحروب العظيمة مثل حرب أوكرانيا أو الحروب العربية (فلسطين،سوريا،العراق،السودان،اليمن) – خاصة أن روسيا عامل مشترك فيها- ليست مجرد أرقام أو معارك، بل هي تجارب إنسانية فردية تحمل معاناة مثل معاناة آنا كارنينا.

إن اختيار الكاتبة لرواية (آنا كارنينا) قد يبدو غير متوقع لكنه يمنح النص عمقًا رمزيًا غنيًا، حيث إنه يعكس كيف تترجم الحرب كحدث سياسي وعسكري ضخم إلى مأساة فردية؛ تمامًا كما أن القصة الفردية لآنا كارنينا هي مأساة ناتجة عن خيارات وصراعات داخلية، الجمع بين (آنا كارنينا) و(الحرب التي أحرقت تولستوي) يكشف عن التوتر الدائم بين الخاص والعام، الفردي والجماعي، وهو ما يجعل النص أكثر ثراء وتعقيدًا.

- لم تخبرنا الكاتبة صراحة بجنسية يوسف وجمانة لكنها قدمت لنا إشارات لتوضح لنا أنهما من الأردن، ففي ص35 قال يوسف (يشبه أطباقنا الشامية) فهو من بلاد الشام لكنه ليس من سوريا، كما في ص21 (هل ستعود إلى سوريا؟) فهو يعمل فيها مراسلا صحفيا فقط ورجع منها ولن يعود لها، وفي ص77 إشارة ذكية لأردنية يوسف وجمانة (منسف بالجميد على أصوله) فهذا طبق أردني أصيل تتميز به الأردن، لكنها قدمت في ص46 إشارة قوية على جنسية جمانة الأردنية (سأرسل لك رقم طبيب نفسي بارع وله سمعة طيبة في عمان) مع العبارة في ص48 تتضح جنسية يوسف (اضطر والده لترك عمله كمدرس ليعود إلى مسقط رأسه)، يؤكد ذلك قول يوسف في ص206 (في الغربة يعرف الإنسان قيمة أبناء وطنه، نحن في النهاية أبناء وطن واحد) وقد علمنا سابقا أن معاذ ورشا من الأردن وأن معاذا جذوره فلسطينية.

- الرواية كتبت بلغة سلسة صحيحة مفهومة لكل أطياف الوطن العربي لكنني لاحظت بعض الأخطاء الإملائية التي عزوت السبب فيها للطباعة إلا أنني وجدت خطأ نحويا في ص27 (وعينين عسليتين..) وفي ص160(أن توصل خالد إلى مدرسته)، ولولا أني قرأت في بداية الكتاب وجود مراجع لغوي لما أشرت لذلك، أما التراكيب اللغوية فمميزة جدا والاختيارات الصرفية متناغمة مع دلالات الأوزان تقريبا في كل الرواية بحسب ما توقفت عنده.

- التوازن بين الواقعية والرمزية حيث نجحت الرواية من الوقوع في فخ المبالغة في استخدام الرمزية أو الإسقاطات الأدبية على حساب المصداقية الواقعية، فلم تبالغ الكاتبة باستخدام تلستوي كرمزية كما كان متوقعا للقارئ من خلال رمزية العنوان لكن عدم الإشارة إلى فكرة من أفكار تلستوي في الحروب قد يظهر ذلك كتصنع أدبي، وإن كنت أرى كفاية الإشارة بالاسم والرواية.

- سلطت الرواية الضوء على قضية العنصرية ضمن سياق الحرب الروسية-الأوكرانية، فأبرزت الرواية كيف تظهر العنصرية بشكل واضح أثناء الأزمات وخاصة عند التعامل مع اللاجئين والمهاجرين من خلفيات مختلفة.

ظهر ذلك من خلال تجربة الطالبين معاذ ورشا ومن معهما من طلاب حيث يواجهون صعوبات إضافية عند محاولتهم الفرار من كييف بسبب هويتهم حيث تظهر الرواية كيف يعامل اللاجئون من أصول عربية أو إفريقية معاملة مختلفة مقارنةً بالمواطنين الأوروبيين في صورة تعكس التمييز العنصري حتى في أوقات الكوارث الإنسانية.

هذا التناول الإنساني لقضية العنصرية يعمّق فهم القارئ لتشابك المعاناة الفردية والجماعية في زمن الحرب ويكشف كيف تبرز الأزمات أسوأ وأفضل ما في المجتمعات، يدل على ذلك عدة اقتباسات منها في ص 122 (إدارة الجامعة خصصت الملجأ الكبير للطلاب الأوكرانيين وأصحاب الجنسيات الأوربية) وفي ص136 (الأولوية للأوكرانيين) وفي ص139 الشرطي يمنعهم من ركوب القطار قائلا (أأنت أوكراني؟ طبعا لا، إذا لا يحق لك ركوب القطار، الأولوية للأوكرانيين).

- المسألة الذكورية حاضرة في السرد، نجد مثالا لها في ص 156 (عائلة زوجي ذكورية جدا)، فالذكورية قضية متجذرة في البنية الاجتماعية التي يصورها العمل في البيئة العربية، فمن خلال كلمات ميساء السابقة يسلط السرد الضوء على التفاوت بين الجنسين وطريقة النظر التقليدية إلى المرأة ككائن مقيد بدور اجتماعي محدد يتمحور حول الزواج والبيت.

فقول ميساء (عائلة زوجي ذكورية جدا) يعكس حضور المسألة الذكورية في السياق السردي والحياة العربية، وسنتوقف في التحليل النقدي عند بعض النقاط:

- بناء الشخصيات ورؤية العالم: تم استخدام سارة هنا كصوت نقدي فهي التي تعبر عن الوضع الظالم لبنتها في ظل عائلة زوجها، وهذا التصريح يعبر عن وجهة نظر الشخصية تجاه البنية الذكورية التي تقيد المرأة، ويلاحظ أن الرواية تبرز هذه المسألة من خلال عبارات مباشرة على لسان الشخصيات ما يمنح القارئ شعورًا بالمواجهة المباشرة مع الواقع.

- الدور السردي للذكورية: إن فكرة الذكورية في هذا السياق تعمل كقوة قمعية ضمن النسيج الاجتماعي للعائلة، فعائلة زوج ميساء تجسد نموذجًا للعقلية التقليدية التي ترى المرأة كمشروع زواج وليس كشخصية مستقلة، وهذا يفتح المجال للرواية كي تناقش قضايا أعمق مثل غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة، لكن الرواية اكتفت بالتلميح دون التصريح لتحفظ بشكل الجنسي كزنها رواية قصيرة لا رواية طويلة.

- التقنية السردية المستخدمة: اعتمدت الكاتبة أسلوبًا واقعيًا يعكس الحوارات اليومية بصدق ووضوح، فالحوار بين ميساء وجمانة بين صفحتي 152- 158 يبدو طبيعيا وغير متكلف، وهو يسهم في تقريب القارئ من الشخصيات وصراعاتها، كما أن توظيف شخصية ميساء يتيح مساحة لنقل آراء مختلفة حول الذكورية، بحيث تتنوع المواقف تجاه هذه المسألة.

- الذكورية كمنظومة قمعية: تظهر الذكورية في الرواية كمؤسسة اجتماعية تحدد أدوار النساء وتقلل من قيمتهن خارج إطار الزواج.

- التقاطع بين الفرد والمؤسسة: حيث تربط الرواية بين الأفراد (جمانة وميساء وبنتها) والمؤسسات الاجتماعية (العائلة، الزواج)، لتظهر كيف تتحكم القيم الذكورية في مصائر الأفراد.

- انعكاس البنية الثقافية: فالتصريح بأن (البنت نهايتها في بيت زوجها) يعكس رؤية اجتماعية راسخة تجعل الزواج غاية المرأة الكبرى، وهو ما يظهر كيف أن هذه الذكورية ليست مجرد سلوك فردي بل ظاهرة ثقافية متوارثة.

- من المفارقات السردية اللافتة للنظر؛ كان ينبغي على الكاتبة مراجعتها ما وجدناه في ص28 حين قال سفيان بلكنة عربية مكسرة: (أهلا وسهلا أنا سفيان) أكمل الراوي قوله (لم يندهش يوسف كثيرا من تحدثه اللغة العربية فهو يعلم أن كثيرا ممن يعملون في هذا المجال يتقنون عددا من اللغات..)، لماذا يندهش – أساسا- فاسمه سفيان يدل على عربيته وإن لم يدل على عربيته فسيدل – حتما على إسلاميته ولذلك فلا بد أن يجيد العربية في الحد الأدنى على الأقل؟! فلماذا يندهش؟ ولماذا يبرر تبريرا بعيدا؟ فعروبته أقرب للتبرير من كونه إعلاميا!

- مفارقة سردية أخرى نجدها في ص214 فبعد المرض الشديد في الطقس العنيف الذي مرت به نوران نجدها بعد نصف ساعة (تعافت نوران وعاد النشاط إلى جسدها) وهذا يحرج واقعية الحدث فلو أنها استمرت متعبة مع تحسن تدريجي لكان واقعيا أكثر – خاصة – حين علمنا في ص218 أنها مصابة بمتلازمة التخمر الذاتي الذي يحتاج إلى عدة أسابيع ليبدأ التحسن في حالته البسيطة.

- كثرة استخدام كلمات روسية تحت مبرر (أن اللغة الروسية ظلت لغة رسمية في أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي) كما في ص33، وهذا من الأخطاء الواقعية فعلى الرغم من صحة المعلومة الواردة في النص لكن الأوكران لهم لغتهم الخاصة وهي مستعملة في بلادهم وزاد اهتمامهم بها وتعنصرهم لها بعد المناوشات والتحرشات الروسية المستمرة، والمفارقة أن جميع الوجبات التي مرت في الرواية كانت بالروسية ولعل أهم ما ميز اللغة والثقافة الأوكرانية هو المطبخ الأوكراني الذي استقل تماما عن المطبخ الروسي بعد الانفصال مباشرة!

- اهتمام الكاتبة في رمزية الألوان فيكاد تكون ذكرت غالب الألوان في الرواية، الاستخدام الزائد قد يثقل السرد فإذا لم ينسجم مع السياق قد ينقص أدبية العمل، نلاحظ في ص33 (السوداء- الرمادية- الأبيض- الحمراء).

- في ص35 ظهر أن يوسف ضعيف بالروسية (فرك يوسف جبهته محاولا تذكر معنى الكلمة التي قالها النادل…) على الرغم من أنه درس سنتين في جامعة لينينغراد في ص42، يؤكد ذلك ما جاء في ص88 (اقترب يوسف من الشبان قال بلغة إنجليزية إنه يود توجيه بعض الأسئلة …. أعاد كلامه باللغة الروسية) فكيف يخاطب الاوكرانيين بالإنجليزي وهم لا يعرفونها أصلا بينما هو درس في روسيا ويعرف لغة الروس والأوكرانيين وأنهم لا يتحدثون الإنجليزية إطلاقا! وفي ص170 يثبت مجددا أنه يجيد الروسية تماما فهو يؤكد (عشت في لينينغراد سنتين جئت للدراسة ولكنني لم أكمل مساري) ثم يبتسم ويرد بكل ثقة على سؤال معاذ على معرفته الروسية (فرد بكلمة روسية مؤكدا معلومة معاذ) فالسرد مرتبك قليلا في توضيح إجادة يوسف للغة الروسية!

- في ص90 يغامر يوسف بنفسه أثناء الانفجارات ليطمئن على صاحب مطعم أكل في مطعمه مرة، هذا خيال واسع بعيد عن الواقعية التي تميزت بها الرواية خاصة عندما نقارن واقعية الأوكرانيين بقولهم في ص86 وص89 (أوكرانيا ليست الشرق الأوسط) وليست سوريا.

- في ص107 بعد الانفجارات دخل الجميع إلى القبو فكادت رشا أن تغيب عن الوعي لكن معاذ (حضر فجأة ووضع كوبا مليئا بالماء الدافئ والعسل بين يديها) في ظل الهروب السريع الطارئ وهذا الظرف المفاجئ من أين أحضر معاذ العسل؟! خاصة أنه في ص108 لجنة المتطوعين للتو جلبت بعض الطعام والماء والعصير، كان على الكاتبة أن تلتزم بواقعية سردها!

- في ص107 رشا تتعرض لنوبة هبوط في الضغط لكنها في ص211 تسير لمدة ساعتين وسط الثلوج والجو القاسي دون أن يهبط الضغط مطلقا! وهذا غريب!

- أظهر السرد أن رشا وقعت في حيرة من عشقين: يوسف أو معاذ، لكنها في ص171 ظهر حبها ليوسف واضحا حين قال السارد: (كانت رشا طوال الوقت تراقبهما … كان كل ما تفكر فيه هو هل ستتجاوز هاتين المحنتين: محنة الحرب ومحنة لقاء يوسف من جديد)، وللقارئ الناقد أن يتساءل أين واقعية السرد في عمل واقعي؟! فهل من المنطق أن تفع فتاة في حب رجل قي ضعف عمرها في ظروف الحرب المرعبة من سماع صوته هاتفيا أو للقاء عابر في ظرف مخيف؟! وهل سيصل هذا الحب في هذه المرحلة وهذه المدة القصيرة ليصبح محنة؟!

أخيرا يجب أن أشير إلى أن الرواية تناولت تأثير الحرب على الطلبة العرب، لكن الكاتبة أغفلت إبراز اختلاف تجاربهم عن غيرهم بشكل تام لكن يحسب لها عدم ظهور الشخصيات كأنها قوالب مكررة، كما يجدر أن اشير إلى أن استخدام اسم تلستوي لم يكن مرتبطًا بموضوع الرواية بعمق لكنه حقق هدفين: جذب الانتباه وتسليط الضوء على المبادئ التي تطحنها الحرب طحنا، كما أنه يمكننا القول أن الكاتبة قد تعرض سؤالا مهما هو هل نجح الأدب في فرض سيطرته على السياسة والأطماع السياسية أم أنه فشل في ذلك؟! كما يجدر أن أشير إلى تمكن الكاتبة من تقديم مشاهد الحرب بواقعية دون الوقوع في خطابية زائدة.

- العمل رائع ومميز يبشر بكاتبة تعي معنى الأدب وأدوات كتابته، حاولت أن أقرأ ما بين السطور وأن أجتهد بتفكيك رموزه وألغازه وأن أسلط الضوء على مكامن جمالياته وقوته بالإضافة إلى الإشارة إلى مواطن الضعف والوهن والخلل بعين الناقد الذي يؤمن برسالة الأدب ويعمل على تنقيته مما يشوبه من شوائب.

شكرا أستاذة زينب السعود فهذا عمل كامل الدسم أدبيا مع شيء من البحث والاجتهاد أثق تماما أننا سنحجز مقعدنا في المنصات الأدبية العالمية…