class="inline-block portfolio-desc">portfolio

text

د. خالد الجبر

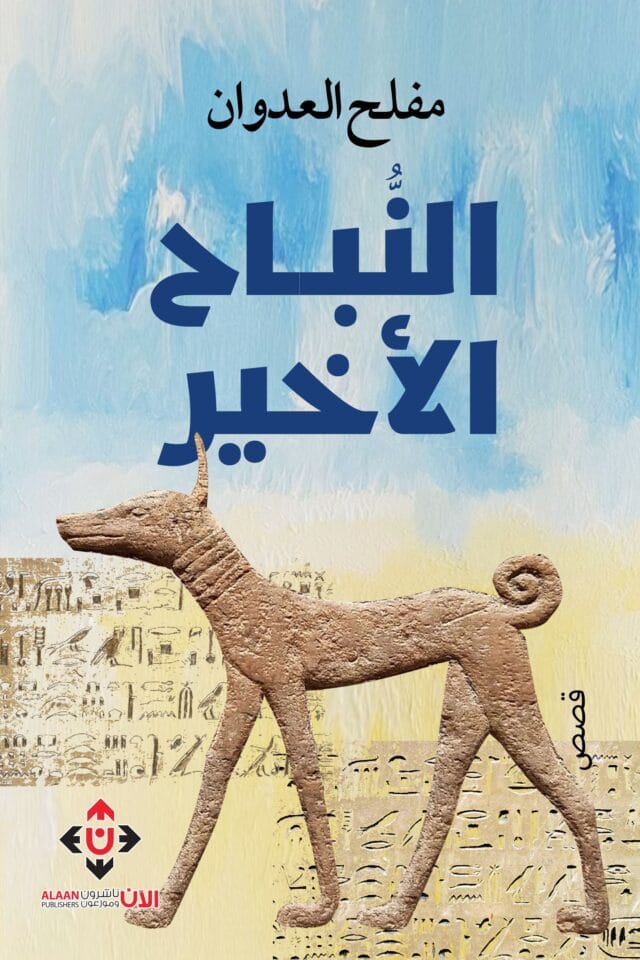

تشكّل مجموعة “النباح الأخير” للكاتب الأردني مفلح العدوان تجربة سردية تتخطى حدود القصة القصيرة التقليدية، لتغوص في فضاء رؤيوي مشبع بالرموز، والدلالات، والإحالات الأسطورية والدينية والتاريخية. يتجاوز النصّ كونه عملاً أدبياً قصصياً، ليغدو بمثابة “خطاطة وجودية” تعبّر عن وجع الإنسان العربيّ، وتبحث عن معنى الخلاص في عالم تتنازع فيه الأسطورة والواقع، الذاكرة والنسيان، المكان والزمان.

تتّخذ هذه المجموعة موقعاً مفصلياً في مسيرة العدوان الأدبية، فهي تواصِل اشتغاله على ثيمات الذاكرة، والمكان، والرمز، ولكنها تمثّل تطوّراً لافتاً في الأسلوب، إذ ينتقل فيها من البنية السردية الواقعية كما في مجموعاته السابقة مثل “الرحى” (1994)، و”موت عزرائيل” (2000)، إلى أسلوبٍ أكثر رمزيةً وتجريداً. وفي روايته “العتبات” (2013) كان قد بدأ هذا التحوّل، حيث انشغل بالمكان الأردني في مستوياته الرمزية، بينما تقدّم “النباح الأخير” ذروة هذا الاشتغال، عبر قصص تستلهم التراث، وتعيد إنتاجه بلغة نبوئية وتأملية. أما في نصوصه المسرحية مثل “عشيات حلم” (2001) و”ظلال القرى” (2006)، فقد احتفى بالمكان، لكن بلغة أدائية، تكتمل في هذه المجموعة بلغتها السردية الكثيفة والمتأملة.

ومن ناحية الانتماء السردي، تلتقي هذه المجموعة مع تجارب عربية كبرى، مثل سرديات إبراهيم الكوني في تعامله مع الرمز والمكان، وجمال الغيطاني في توظيف الأسلوب التراثي، لكنها تحتفظ بفرادتها الخاصة، من حيث لغتها الشعرية المكثفة، وتركيزها على البيئة الأردنية الهامشية بوصفها مرآةً للإنسان العربي المعذّب والمنسيّ.

- رمزيّة المكان بين الجغرافيا والأسطورة

يُعَدّ المكان في مجموعة “النباح الأخير” لبنة مركزية في البناء الرمزي للنصوص، فهو ليس مجرد خلفية للأحداث، بل كائن سردي فاعل، ينبض بالرموز، وينوء بذاكرة الأسطورة والدين والسياسة. الأمكنة هنا ليست محايدة، بل منفعلة، متورطة، ومعذّبة؛ تشهد وتتكلم وتختزن الأسى.

في قصة “النباح الأخير” (ص9–16)، يتحوّل الكهف من موقع مقدّس إلى مشهد اغتراب وقلق، فالسّارد يقول: “هل يكون هذا هو النباح الأخير لقطمير، خلاصاً لهم من سجنهم الأبدي داخل جدران هذا الكهف؟” (ص9). الكهف هنا لا يمنح الأمان، بل يظلّ علامة على نوم مستمرّ، وواقع لا يعترف بالصحوة.

أما وادي رم، في قصة “برج الناقة” (ص17–26)، فيحمل رمزية الصحراء كذاكرة للخيانة والنبوة المذبوحة. يُقارب السارد الوادي كأنّه نقش نازل من السماء: “هنا الأشياء مختلفة، روحي أُخرى، ومنذ قرأت النّبوءة/النّقش، شعرتُ بالنّور يغسلني، وما عادت الأرض هي الأرض السّابقة، ولا السّماء تشبه تلك الّتي رأيتُها قبل لثغة حرف” (ص24). هكذا يتحوّل المكان إلى رمز لخيانة القيم، حين يصير المقدّس سلعة.

في “نبوءات راهب الزرقاء” (ص75–81)، تتخذ الزرقاء طابع المدينة الملغومة بالنبوءات المؤجّلة. يقول الراهب: “هناك، في ذلك القصر يكون التّخلّي والبعد أكثر، فما من أحدٍ دخله إلّا تركَه، شأنه شأن من بناه” (ص78). إن المدينة التي ينتظرها الخلاص، هي ذاتها التي تُنتج لعنتها.

كذلك، يتبدّى البحر الميت في قصة “شهادة وفاة” (ص83–87)، بوصفه مقبرة لعقاب غابر، وتمثال الملح (زوجة لوط) رمزاً لثمن التعلق بالماضي: “إنّها المرأة الّتي نظرت خلفَها، فذاقت عذابَ مَن تركتْهُم، وأصبحت تمثال ملح ” (ص84).

وتحضر ميفعة، المدينة الفسيفسائية، في قصة “أيقونات مبتورة الرأس” (ص43–51)، كمكان تم انتهاك قدسيته. يقول السّارد: “الغزال المرسوم على الجدار وفي الأرضيّة الفسيفسائيّة لا تنطلي عليه تلك الحيلة، فهو يعرف كلّ شيء، ويقرأ بين الحروف، وخلف حدّ المعول الذي كسَّر رؤوس الأيقونات والرّسومات، هنا في كنائس ميفعة، حتّى غدت المدينة كلّها أيقونات مبتورة الرّأس” (ص44). ويتحول المكان إلى بقايا حكايات، تعكس اختلال الذاكرة الجمعية.

هكذا، لا تُقرأ الأمكنة في هذه المجموعة عبر الخرائط، إنّما من خلال ذاكرتها المثقَلة بالانتكاس والنّبوءة والعقاب. كل مكان يحمل وشماً غائراً، وكل حجر يروي قصّة ما زالت تتكرّر بأسماء مختلفة، وبنًى تمثّل حلقات دائريّة تضيقُ وتتّسع، لكنّها ذاتُ مركز واحد.

- رمزيّة الشّخوص وتحوُّلات البطل

تنهض الشخصيات في “النباح الأخير” بوصفها شخوصاً رمزية مشبعة بالدلالات الثقافية والدينية والتاريخية. إنها تظهر لا لتُروى حكايتُها فقط، إنّما لتجسّد ذاكرة مهدّدة، أو نبوءة مهجورة، أو جرحاً جماعياً لا يَشفى. وفي معظم النصوص، تتجلى بنية البطل المهزوم أو المصلوب أو المطارد، الذي لا يُنجز خلاصاً، بل يضيء للحظة ثم يتوارى.

فروة الجذامي، في القصة التي تحمل اسمه (ص53–62)، يظهر بوصفه صوتاً خارج السّرب، نبَذ التحالف مع السلطة الرومانية، فدفع حياته ثمناً لموقفه. يقول السارد على لسانه: “الخلاص قادم، لا ريب، …، المشكلة ليست في الدّين، لأنّه واحد وإن تعدّدت أسماؤُه، لكنّ المعضلة في الرّوم الّذين صادروا إرادتَنا وأبادونا” (ص63). هذه الشخصية تُعيد تمثيل سردية الشهادة، لكنها تُقدَّم من منظور وُجودي، لا وعظي.

أما شخصية النبي إلياس، فتظهر عبر قصة “بانتظار المخلِّص” (ص65–74) بشكل هائم، ضبابي، كشبحٍ يبحث عن مكانه في الذاكرة. يخاطب السّارد إلياس قائلاً “أي إلياس، عمرُك لحظتان: لحظة للإيمان، ولحظة للغُموض الّذي يغلّف غيابَك ورحيلك باتّجاه درب الأعالي” (ص70). إلياس هنا ليس نبيّاً يُصعد إلى السماء فقط، بل رمز للتجاهل والتلاشي الثقافي.

وفي قصة “أيقونات مبتورة الرأس” (ص43–51)، تتحوّل الحيوانات إلى رموز بشرية. الغزال، الكائن النبيل، يقود عصافير فسيفسائية إلى الحياة، فيقول السارد: “أوشكتُ أن أقترب، فأوقفتني نظرة الغزال الّذي مسّد على الفسيفساء بطرف رأسه، فتحرّكت أجنحةُ العصافير برقّة في البدء، ثمّ خبطت بأجنحتها الهواء بقوّة متحدّية رُعبَ سهم الصّيّاد” (ص47). هذه الشخصيات الحيوانية ليست مجازاً بسيطاً، إنّما هي تمثيلٌ لوَعْي مضادّ، قادر على البعث، حين يعجز البشر عن الفعل.

وتُجسِّد شخصية “قطمير”، كلب أهل الكهف، في القصة الافتتاحية (ص9–16)، حضوراً نبوياً، حيث يصبح صوت الكلب هو الإنذار الأخير: “مشى كلبه قِطمير أمامه يرمَح كأنّه سئم من تلك المئات من السّنوات الّتي قضاها باسطاً ذراعيه أمام بوّابة الكهف” (ص11-12). النّبوءة تأتي من الكلب، في غياب الفعل الإنساني، وهي مفارقة كثيفة الدّلالة.

إنّ هذه الشّخوص، بكلّ ما تحمله من رمزيّة، ليست أبطالاً وفق النّموذج التّقليديّ. هي مرايا لمجتمعات مسحوقة، أو أحلام لم تُولد بعد. إنّهم الشّهداء، والأنبياء، والغرباء، الّذين لا يُصغى إليهم، لكنّهم يتركون في النّصّ نُدبةً لا تُنسى.

- التّاريخ ككائن سرديّ حيّ

يمثل التاريخ في مجموعة “النُّباح الأخير” بُعداً سردياً حياً لا يُستدعى لغايات التّوثيق أو الاستذكار فقط، بل بوصفه مرآة للمسؤوليّة الجماعيّة. فالماضي هنا ليس مجرّد خلفيّة زمانيّة، بل شخصيّة من شخصيّات النّصّ، تسائل، وتُحرج، وتضع الإنسان أمام ما فعله وما أهمله.

في قصة “لفائف القلعة” (ص27–41)، تتحوّل القلعة إلى استعارة كبرى للتّاريخ الذي بناه الأجداد بأيديهم، لكنّه ارتدّ سجناً عليهم. يقول السارد: “لماذا شُيِّدت القلعة؟ لماذا أسكنُها سجيناً فيها الآن؟ …، لماذا لا يُؤنس وَحدَتي إلّا فلول الحَمام… تأمّل ملابسَه، كانت بيضاءَ بلون الحمام، كأنّها كفَن. أرادَ أن يعرف كم مكث في القلعة؟ سنةً، عشراً، مئةً… أم ألف عامٍ وأكثر” (ص35-36). وفي موضع آخر، حين يُسأل الحارس عن عدد الجنود الذين اختفَوْا في طريقهم إلى مقام الوليّ، يجيب بصوت يشبه النَّدم: “كُلَّ يوم حمامة تأتي إلى القلعة من مقام الخِضْر، وكلَّ يوم جُنديّ يغيب حتّى بقي هو وحدَه” (ص40).

هذه الاستعارة المشهديّة للمكان تتكرر في شكل مختلف في قصّة “عربات لعساكر مصر” (ص101-108)، حين يقول الراهب: “راقب أطلال المدينة المدمّرة، وتابع ابتعاد الفارس الذي قاتل وحيداً، وخرج وحيدا… تابعه عبر الصّحراء، تابعه حتّى دخل الجزيرة العربيّة، واختفى هناك وهو يردّد قائلاً: سأعود!” (ص105)، ليظهر كيف أن التاريخ يُعاد دون تغيير جوهري، وأن اللعنة تتوارثها الأماكن.

أما في قصة “أيقونات مبتورة الرأس” (ص43–51)، فالحجر نفسه يتكلّم، والفسيفساء المصابة تروي حكاية الانقسام والخذلان: “حتّى غدت المدينة كلّها أيقوناتٍ مبتورة الرأس” (ص44). التاريخ في هذه القصّة ليس خلفيّة، بل مشهد الجريمة ذاته، حيث لا أحدَ بريء من الصّمت.

وفي قصة “سَدُوم” (ص83–87)، يُستعاد تاريخ لوط وقومه لا بوصفه قصّة أخلاقيّة دينيّة، بل بوصفه مأساة بشرية تتكرّر في صيغ جديدة. يقول السّارد: “هل أودّع التّمثال الملحيّ وأتركه وحيداً؟ كان وجهُه ملتفتاً إلى الخَلف، كأنّه حائرٌ بين الشّوق لمكانه الّذي تربّى فيه وعاش أيّام طفولتِه ولحظات شبابه، حيث الأهل والأقارب والجيران وكلّ من يعرفهم… وبين الأمر الإلهيّ في أنّ من ينظرُ إلى الخلفِ سيكون عقابُه السّكون والجُمود” (ص86-87). حتّى الجماد في هذه القصص، يحمل ذاكرة مغمّسة بالعقاب والفقدان.

هكذا، تتعامل مجموعة “النُّباح الأخير” مع التّاريخ ككائن حيّ، بالتّدابُر مع كونه وثيقة أو مرويّة، يُبعث في كلّ مشهد، ليس ليمجّد، إنّما ليُسائل ويفضح. التّاريخ هنا مغمَّس بالقلق، وليس هويّة مطمئنّة، إنّه بالأحرى عُقدة وجوديّة مفتوحة، لا تُحلّ إلا بجرأة المواجهة.

- اللّغة بين الوظيفة السّرديّة والبُعد الرُّؤيويّ

تُعدّ اللّغة في “النُّباح الأخير” أداة جماليّة ورؤيويّة في آنٍ معاً، فهي لا تكتفي بنقل المعنى أو تأطير الحكاية، بل تؤسّس لعالمٍ قائم بذاته، تتداخل فيه اللّغة الشِّعريّة مع اللّغة النُّبوئيّة، وتتقاطع الوظيفة السّرديّة مع التّجربة التّأمّليّة. هذه اللّغة المكتنزة، المكثّفة، غالباً ما تأتي على هيئة رؤًى، أشبه بالتّراتيل أو النُّقوش.

في قصة “النُّباح الأخير” (ص9–16)، يبدأ السّارد بجملة مُشْبَعة بالإيقاع والإيحاء: “كانوا ستّة حوله قبل أن يصحو” (ص9)، ثم تتكرّر لاحقاً جملٌ مثل: “انتظروني حتى آتيَكُم بالطّعام”، بأسلوب يعيد تركيب نبرة النُّصوص الدّينيّة في تناصٍّ عميقٍ خفيّ. هذه البنية التّكراريّة، القائمة على التّوازي الإيقاعيّ، تُغذّي الإحساس بالدُّوار، وتُحاكي الزَّمن الدّائريّ في النص.

أما في “برج النّاقة” (ص17–26)، فإنّ المشهد الشِّعري يبلغ ذروته في لغة تخاطب الجبال والسّماء والنّقوش، يقول السارد: “تلفّتُّ مسترشداً بالغيب، وبضوء القمر، في بحثي عن حجارة الوَدَع. كلّ الحجارة حَولي وأنا أتلمّسُ صخر القمّة، كما أتمَاهى مع صفاء الفضاء” (ص20). هذه اللغة تُحوّل الجغرافيا إلى لغة، وتجعل من الحجر شاهداً ناطقاً.

في قصة “أيقونات مبتورة الرأس” (ص43–51)، تظهر اللغة بوصفها مرآة للانقطاع الممزوج بالاستمرار؛ هي تقاومُ وإن غيّرت أسماءها وتخفّت خائفةً من غامض يتتبَّعها. يقول السارد: “عجيبة تلك الأماكن القديمة، كيف تغيِّر أسماءها، وكأنّها خائفةٌ من شيء يتعقّبُها، فتحاول التّخفِّي كلّ زمن، خلف اسم جديد. كأنّما هي تعمل على تعميد ذاتها وتطهير روحها من إثمٍ قديمٍ يتجدّد” (ص44). التكرار في الوصف، وتوظيف الأفعال الحسية يمنح اللغة طابعاً جسدياً يلامس الجرح.

ويبلغ الأسلوب ذروته في قصة “نبوءات راهب الزرقاء” (ص75–81)، حين يقول الراهب: “التّاريخ مؤامرة… كلُّ واحد يحاول مصادرَتَه؛ ليثبت أحقِّيّته فيه، وهذا القصرُ دَرس في ذلك، حتّى إنّي أقرأ في كتب المستقبل أنّه سيأتيه (شَبيب) آخر” (ص 79). هنا تتحوّل اللغة إلى أداة كشف فكريّ، وهي لحظة يتقاطع فيها السّرد مع المقال التّأمّليّ، في نبرة تتّسم بالوضوح الفلسفيّ لا الغموض.

اللّافت أن مفلح العدوان يستثمر طبقاتٍ متعدِّدةً من اللّغة: التّوراتيّة، القرآنيّة، التاريخيّة، الشّعبيّة، ويعيد صهرها في نصٍّ واحد دون أن تفقد جماليّتها أو ترابطها. فهو لا يكتب الحدث فقط، إنّما يكتب أثره اللّغويّ.

إنّ اللّغة في “النّباح الأخير” ليست فقط وسيلة لرواية ما حدث، هي بالأَحرى محاولة للنّجاة من الصّمت، وصرخة عبر الكتابة تقول: “شعرتُ أنّها سامحتني، لكنّها لم تنسَ أنّ جدّي الّذي أحرقها، كان يكرِّر فيها ما فعلَ (مِيشَع) بابنِه حين حاصره الأعداء” (ص16). إنّها لغة تسعى إلى أن تكُون أثراً، لا صوتاً فقط.

- الزّمن والتّشظّي: من الدَّوران إلى المحو

يتشكّل الزمن في مجموعة “النباح الأخير” بوصفه معضلة سردية ووجودية في آنٍ واحد، لا مجرّد إطارٍ زمنيٍّ ترتكز عليه الأحداث. إنّه زمن لا يتحرّك نحو المستقبل، بل يلتفّ على ذاته، يدور، يُعيد إنتاج الخسارة، ويعجز عن إنتاج الخلاص.

في قصة “النباح الأخير” (ص9–16)، يستفيق أصحاب الكهف ليجدوا الزمن قد تجاوزهم ولم يعترف بهم كأنّهم لم يناموا قط، بل لم يولدوا بعد. هذا التّوتيرُ يُجسد المفارقة الزّمنيّة الكبرى التي تحكم بنية القصّة: فالزّمن لا يراكم شيئاً، بل يعيد الفجوة بين النَّبوءة والتّاريخ. لم يكن استحضار زمن قِطمير (كلبهم)، وصحوه ونُباحه المتكرّر، إلّا استعارةً لكهفيّة الزّمن الّتي تمثّل توقّفه داخلاً، وتحوُّله أطواراً في الخارج، وهو ما تحمله فكرة أنّ أصحاب الكهف قضوا فيه ثلاثمئةٍ سنينَ وازدادُوا تسعاً، دون أن ينتبهوا…

وفي “شهادة وفاة” (ص83–87) نجد صورة الزمن المتحجّر في تمثال الملح، الذي بقي شاخصاً إلى الخلف آلاف السنين. إنّ جُمود المرأة آلاف السّنين في مشهد عقابيّ أبديّ، يشي بثبات الزّمن، هي لا تموت، لكنّها لا تحيا أيضاً. إنّها مجاز الزّمن المتحجّر الذي لا يمكّن الإنسان من الخلاص، بل يبقيه معلَّقاً في دائرة اللّعنة.

وفي قصة “فروة الجُذامي” (ص53–62)، يُعيد النّص تمثيل مشهد الاضطهاد والصَّلب، وكأنّ الزّمان يتكرّر من دون أن يتغيّر. لم يتراجع الجُذاميّ عن قراره، وكان موقناً أنّ الخلاص ممّن حوله لم يبدأ بعد. أعلنَ سأمَه من تقمُّص دور الحارس لقيصر روما، وملَلَه من دَور الحِذاء بقدم هِرقل الرّوم على رقاب أهله. تبدو اللّغة هنا بياناً مُقاوماً، تبدّى في الرّفض للدّور، وإيذاناً بالتّحوّل إلى دور جديد مختلف.

حتى الزّمن الذي يبدو حاضراً، كما في “نبوءات راهب الزّرقاء” (ص75–81)، يطغى عليه طابع التّكرار، فهو زمن لعنة لا تنقضي، يكرّر سقوطه، ويمنع أيّ تحقّق للخلاص.

إنّ الزّمن في “النُّباح الأخير” زمن متشظٍّ، لا يُبنى عليه، ولا يُراهن عليه. إنّه زمن مُفرَغ من الفعل، يعيد إنتاج ذاته كخسارة جماعيّة. وهو أيضاً صوت الأسى الذي لا يهدأ، ونُدبة معلّقة بين البداية والنّهاية، دون أمل في انحسار الدّائرة، أو كسرها.

ومع هذا التّدوير للزّمان، الّذي تأتّى من تكرار الحدَث مرّات ومرّات، يفقد الزّمان قيمتَه إلّا بدلالتِه السّكونيّة (الجُمود الذّاتي) قُبالة حركيّة الواقع خارج الذّات. ولأنّ الزّمان هو حركةُ الإنسان في المكان، فإنّ الفعل الإنسانيّ يبدو شائهاً؛ لأنّها يمثّل حركةً موضعيّة لا انتقال فيها، وهذا نظير الدّلالة السّكونيّة للزّمان. وإذ فقد الزّمان، والإنسان قيمتيهما على مستوى التّجربة الواقعيّة، والتّجربة الفنّيّة أيضاً، فإنّ المكان هو الوحيدُ الّذي تربّع على قمّة مثلّث السّرد.

لهذا كان المكان (بطلَ) المجموعة القصصيّة. ولهذا كانت الدّلالة المُتغيّاة مستمدّة من المكان، لا من الأشخاص، ولا الزّمان. بل إنّ الكاتب استحضرَ الأشياء الجامدة، فبثّ فيها الحياة حجارةً وصُخوراً وتماثيل ورُسوماً فسيفسائيّة، وجعلها تحيا وتتحرّك وتقول وتفعل. هذا ليس تشخيصاً كلاسيكيّاً، إنّما هو فعلٌ شبيه بالإنذار الّذي كان نُباحُ قِطمير (الكلب) أولى إشاراتِه.

(د. خالد الجبر، صحيفة الرأي، 5/7/2025)