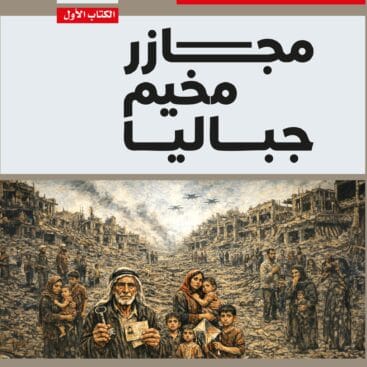

“مجازر مخيم جباليا” لحمزة أبو الطرابيش… قصص صحافية توثّق الوجع الغزيّ

"مجازر مخيم جباليا" لحمزة أبو الطرابيش... قصص صحافية توثّق الوجع الغزيّعمّان -يقدم كتاب "مجازر مخيم جباليا" للكاتب الفلسطيني حمزة خليل أبو الطرابيش شهادةً حيةً وموثقةً عن الإبادة التي شهدها مخيم جباليا في قطاع غزة خلال عامي 2023 و2024.ويسرد الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن ضمن مبادرة "غزة تبدع"، تفاصيل تسع وعشرين مجزرةً ارتكبتها قوات الاحتلال بحق السكان، وذهب ضحيتها آلاف المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال، لا ذنب لهم سوى أنهم آثروا البقاء على مغادرة القطاع والعيش في منافي الأرض.ويسير أبو الطرابيش في بناء كتابه وفق مبدأ "الأقرب فالأقرب" بالنسبة له؛ فيبدأ بتوثيق قصة استشهاد والده، ثمَّ عمّه، ثم أفراد عائلته، وصولاً إلى جيرانه وأصدقائه، ومن خلال هذا الكتاب يُخلد ذكرى حوالي ثلاثين عائلةً لم يبقَ منهم أحد، حتى إنَّ بعض العوائل لم يبقَ من أجساد أبنائها شيءٌ ليُدفن.يحاول الكتاب الواقع في 164 صفحة، التأكيد أن الذاكرة سلاح الغزيّ في مواجهة الإبادة، فلا يقف المؤلف في نصوصه موقف المراقب المحايد، بل يكتب قصصه بصفته "شاهداً" و"ابن شهيد" ارتقى في الاجتياح الثاني للمخيم، وبذلك يحوّل الكتاب الذاكرة إلى سلاح لمواجهة محاولات المحو؛ إذ يرفض أبو الطرابيش أن تتحول أرواح الضحايا إلى مجرد إحصائيات، ومكرراً المقولة الرمزية المنسوبة إليهم: "إحنا مش أرقام... إحنا عشاق الحياة... ظَلكُمْ اكتبوا عنا".ويوثق المؤلف بأسلوبٍ يمزج...