“سماء مغادرة” لمنال رضوان.. سياق إنساني مشحون بالخوف الوجودي وتداعياته

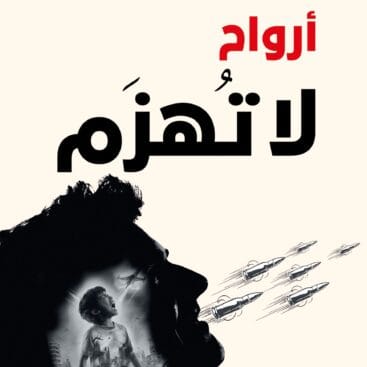

في روايتها الجديدة "سماء مغادرة"، تعود الأديبة المصرية منال رضوان إلى فضاء السرد الروائي، بعد حضور لافت في مجالي النقد والشعر، مقدّمة عملًا ينشغل بالقلق والتحوّل والبحث عن الذات المثقلة، في سياق إنساني مشحون بالخوف الوجودي وتداعياته، ضمن مناخ ضاغط يفرض أسئلته على الأفراد والمجتمع.صدرت الرواية حديثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، وتبدأ أحداثها متزامنة مع الضربات الإسرائيلية على طهران في الساعات المبكرة من صباح 13 يونيو/حزيران 2025، حيث تنعكس هذه اللحظة المفصلية على مصائر أبطال العمل، من خلال سرد يعتمد لغة تميل إلى التكثيف والتأمل، مع توظيف واضح للبُعد النفسي في بناء المشهد السردي وتشكيل الشخصيات.وتجمع "سماء مغادرة" بين السرد الروائي والتأمل النفسي والمعالجة السياسية الواقعية، وتطرح عبر سياق درامي معاصر مجموعة من القضايا الثقافية والإنسانية العميقة، من خلال ثيمات رئيسية، أبرزها: لقلق والبحث عن الذات، إذ تتحرك الشخصيات داخل بيئة ضاغطة تزرع الخوف وتدفعها إلى محاولات متكررة للهروب من واقع غامض.ومن الثيمات أيضل: الاغتراب والتوتر، حيث تتسم أجواء الرواية بتوتر كثيف يعكس شعور الاغتراب في مدينة منهكة، تتسابق فيها الشخصيات مع الزمن.وهناك ثيمة البعد النفسي والتأملي، إذ تعتمد الرواية لغة مكثفة متصلة بالحالة النفسية للشخصيات، مدعومة بعناصر وصفية تجعل القارئ شريكًا في تجربة الضياع والعنف الداخلي.ومن الثيمات اللافتة في الرواية: لتوثيق التاريخي والسياسي، وذلك من خلال...